交通事故の損害賠償とは?請求できる範囲や計算方法などの基礎知識

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故でケガをしたり、車が壊れたりした場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。 請求できる損害賠償には、治療費や車の修理費だけでなく、ほかにも慰謝料や交通費など、たくさんの種類があることをご存じでしょうか? しっかり賠償を受けるには、どのような事故の場合に、どのような損害賠償の請求ができるのか、ご自身のケースではどのような賠償内容になるのか、といった点を理解しておく必要があります。 そこで、このページでは「交通事故の損害賠償」にスポットを当てて、その請求範囲や計算方法などについてご説明します。ぜひご一読ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-589-887

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

交通事故の損害賠償とは

交通事故における損害賠償とは、「交通事故が原因で発生した被害者の損害を加害者が補償することで、被害者を交通事故がなかった場合と同じ状態にすること」です。 加害者側に損害賠償請求できる人は、下表のとおり、発生した事故の形態によって異なります。たとえば、被害者が事故で怪我を負った傷害事故の場合は、原則被害者本人に損害賠償請求権が発生します。しかし、死亡事故の場合は、被害者が有していた損害賠償請求権を被害者の法定相続人が相続によって承継します。

| 事故形態 | 請求できる人 | 解説 |

|---|---|---|

| 傷害事故の場合 | 原則、被害者本人 | 被害者が未成年者の場合は、基本的に、法定代理人である親権者が賠償請求します。 |

| 死亡事故の場合 | 原則、亡くなった被害者の相続人 | 基本的に、相続人は以下の手順によって決定します。 ① 死亡した被害者に配偶者がいる場合は常に相続人となります。 ② 配偶者以外の相続人は、以下の順序で、配偶者と共に相続人となります。 ③ 配偶者がいない場合は、1位~3位の最上位の親族のみが相続人となります。 (第1位)子(養子) (第2位)父母・祖父母(養父母) (第3位)兄弟姉妹 |

損害賠償金は誰が払う?

交通事故で損害賠償金を支払う義務を負う可能性があるのは、次の人です。

- 加害者

交通事故の加害者は、被害者に生じた損害を補償しなければなりません。

加害者が未成年で責任能力がない場合は、基本的には親が未成年者の代わりに賠償義務を負います。また、責任能力があっても、親に監督義務違反が認められる場合には、親も子供と一緒に賠償義務を負います。 - 使用者

運転者が仕事中に交通事故を起こしたケースでは、運転者を雇い仕事をさせていた使用者(雇用主)も、運転者と連帯して賠償義務を負います。 - 運行供用者

運転者が人身事故(人が怪我をしたり亡くなったりした事故)を起こしたケースでは、運行供用者も運転者と連帯して賠償義務を負います。運行供用者とは、「車や運転者を提供する立場にあり、運行によって利益を得ている人」です。

【例】

・レンタカー会社

・社用車を従業員に運転させている会社

・運転者に車を貸した所有者 など

損害賠償金は、被害者の責任割合(過失割合)に応じて請求できます。被害者にも事故の責任がある場合は、被害者が請求できる損害賠償金からその過失割合分が差し引かれます。

交通事故の損害賠償の範囲はどこまで?

交通事故の被害者が受ける損害は、「精神的損害」と「財産的損害」に大きく分けられます。 なお、財産的損害については、そこから「積極損害」と「消極損害」に分けられ、これらはすべて加害者に損害賠償請求できます。

- 積極損害:事故によって生じた支出

- 消極損害:事故により得られなかった金銭・利益

では、そのようなものが当てはまるのかを表でみてみましょう。

| 精神的損害(慰謝料) | 入通院慰謝料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料 | |

|---|---|---|

| 財産的損害 | 積極損害 | 治療関係費、付添費用、将来介護費、通院交通費 など |

| 消極損害 | 休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益 | |

| 物的損害 | 修理費、車両購入費、評価損、代車代、休車損 など | |

精神的損害(慰謝料)

精神的損害とは、痛みや苦しみ、悲しみといった、交通事故が原因で受けた精神的な苦痛のことをいいます。精神的損害に対する賠償が、いわゆる“慰謝料”です。 慰謝料は、“入通院慰謝料”、“後遺障害慰謝料”、“死亡慰謝料”の3種類に分けられます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故が原因で怪我等を負い治療した場合に受けられる賠償です。治療に伴う痛みや苦しみといった主観的なものを客観的に評価することは難しいため、慰謝料の金額は、怪我の程度を参考にしながら、実際の入院・通院期間や入院・通院日数を基準にして計算します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故の治療を受けたにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合に支払われる賠償金のことです。後遺障害として認定されると、その等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができます。 後遺障害等級は1級から14級まであり、障害の部位や程度によって区分されています。数字が小さいほど症状が重く、1級が最も重度、14級が最も軽度とされています。そのため、認定された等級によって請求できる慰謝料の金額も大きく異なります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に受けられる賠償で、被害者本人のものと、被害者遺族(近親者)固有のものがあります。なお、被害者本人の死亡慰謝料は、相続人が請求することになります。 また、慰謝料の金額は、家族構成や年齢、被害者の家庭内での役割等によって異なってきます。

財産的損害(積極損害)

積極損害とは、被害者が交通事故のために実際に支払った費用、または将来的に支払う必要のある費用をいいます。 たとえば、事故で怪我を負うと、治療費や入院費、病院への交通費などがかかり、後遺障害が残れば、介護費用や自宅のバリアフリー化費用などが将来必要です。このような、「既に支払ったお金」「支払いが決まっているお金」が積極損害に当てはまります。 では、積極損害の対象となるお金を表で詳しくみていきましょう。

| 治療関係費 | 診療費や入院費、手術代、マッサージ代等、事故で負った怪我の治療にかかった費用 |

|---|---|

| 付添看護費 | 入通院に付添いを要した場合や、将来的に介護を要する場合等に請求できる費用 |

| 入院雑費 | 入院中に使用した寝具・洗面用具といった日用品の購入費、テレビ賃借料、電話代等 |

| 通院交通費、宿泊費 | 通院にかかった電車代やバス代等、宿泊を要した場合は宿泊費 |

| 子供の保育費、学習関係費 | 被害者に幼児がいる場合の通院中の保育費用、学生である被害者が怪我で通学できなくなった場合の家庭教師代等 |

| 装具・器具購入費 | 義手や義足、眼鏡、補聴器、車椅子、介護ベッド等の購入にかかった費用 |

| 家屋等改造費 | 家屋や自動車等をバリアフリー化するための改築・改造にかかった費用 |

| 葬儀関係費 | 葬儀費用や仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等 |

| 損害賠償請求関係費 | 診断書発行手数料や保険金請求手続費用等 |

| 弁護士費用 | 裁判で不法行為に基づく損害賠償請求をした場合、判決で認められた賠償金の10%程度が損害として認められる |

これらはすべて、積極損害として加害者側に損害賠償請求できます。その際は、実際に支払ったことがわかる領収書やレシートを加害者側に提出する必要があるため、大切に保管しておきましょう。

財産的損害(消極損害)

消極損害とは、被害者が交通事故に遭わなければ将来得られていたはずの収入や利益を失った損害をいいます。 消極損害には、休業損害と逸失利益があり、逸失利益は「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」に分けられています。 次項で詳しくみていきましょう。

休業損害

休業損害とは、交通事故によるケガの治療のために、仕事を休んだことで生じた収入の減少分のことをいいます。 休業損害は、基本的に「事故前1日あたりの収入×休業日数」で計算します。 自賠責保険では、1日あたりの収入は「6100円」とされ、この額を超える収入があることを証明できれば、「1万9000円」を限度に認められることになります。 一方、弁護士が代理人となった場合は、被害者の実際の収入や賃金センサスによる平均賃金に基づき1日あたりの収入を出して、休業損害を計算し、加害者側と交渉するのが通常です。 なお、無収入の専業主婦(主夫)であっても、交通事故のケガにより家事労働ができなかったとみなされ、休業損害を請求することが可能です。

合わせて読みたい関連記事

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、働いて得られたはずの収入のことをいいます。 逸失利益には、以下の表のとおり、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」と2種類あります。

| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残ったために労働に制限が生じる等して減収した場合 |

|---|---|

| 死亡逸失利益 | 被害者が亡くなってしまったために収入が途絶えてしまった場合 |

逸失利益は、基本的に下記のそれぞれの計算式で求めることができます。

・後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

・死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

物的損害(車の修理費等)

物的損害とは、人に関する損害ではなく、事故により損傷した車や手持ち品などの損害をいいます。 物を損傷したことによる精神的苦痛はその物の価値が賠償されれば償われると考えられているため、物的損害のみの場合は慰謝料を請求できません。 物的損害に該当する費用には、以下のようなものが挙げられます。

| 車の修理費 | 基本的には、修理にかかった費用を全額加害者に請求しますが、賠償される修理費用は必要かつ相当と認められる範囲に限られます。 |

|---|---|

| 買替費用 | 新車の金額ではなく、同一の車種かつ同程度の使用状態である中古車の価格を加害者に請求できます。 |

| 車の評価損 | 事故で車の価値が下がってしまったことによる損害を請求できます。 |

| 積載品の損害 | 車の積載物が破損した場合は、積載物の交換価値や時価相当額を請求できます。 |

| 代車使用料 | 車の修理や買い替え中に使用する代車にかかる費用を請求できます。 |

| 休車損害 | 事故で社用車が使用できなくなったことで減少した営業利益を請求できます。 |

| 家・店舗・設備等の修理費 | 事故により損傷した家や店舗などの修理費を請求できます。 |

物損事故は、上表の損害を加害者側に請求していくことになりますが、本当に怪我を負っていないかどうかをきちんと確認する必要があります。軽い怪我だと思い込んで物損事故として示談を進めてしまうと、後から適切な賠償金を受け取れなくなる可能性があります。 交通事故の物損について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

損害賠償金の計算方法|3つの算定基準

交通事故では、損害賠償金の計算に以下の算定基準を使用します。

| 自賠責基準 | 自動車損害賠償保障法に基づく、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 自動車保険会社が独自に設けている基準(※基準の内容は、基本的に非公開とされています) |

| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例を基につくられた基準で弁護士が使用 |

上表の基準は、主に休業損害や慰謝料などを計算する際に用いられ、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で金額がアップし、弁護士基準が最も高額となります。 自賠責基準は、「傷害による損害は120万円まで」と支払限度額が設定されており、最も低額です。一方、任意保険基準は、自賠責基準よりは多少高い金額が設定されているものの、営利企業であるために自社の支払いを抑える傾向があり、弁護士基準よりも低額です。 裁判基準とも呼ばれる弁護士基準は、その名の通り過去の裁判例を基につくられているため、法的正当性が高く、被害者が受け取るべき基準と考えられています。そのため、適切な賠償金を受け取るには、弁護士基準で損害賠償請求する必要があります。

損害賠償額に大きく影響する「過失割合」とは?

過失割合とは、事故を起こした責任を割合に表したものです。 表し方には、「9対1」「9:1」「90:10」などがあり、加害者と被害者の過失割合が数字で示されます。事故を起こした責任がある以上、過失が認められた事故当事者はその責任を負わなければなりません。そのため、被害者に過失が認められた場合は、損害賠償額から過失割合分が差し引かれます。 たとえば、被害者の損害額が100万円で過失割合が「9対1」の場合、100万円から被害者の過失1割に相当する10万円を差し引いた90万円が被害者の損害賠償額となります。受け取れる賠償金を増やすには、被害者の過失割合をできる限り小さくできるように加害者側と示談交渉する必要があります。しかし、過失割合は少しでも賠償額を増やしたい被害者と少しでも賠償額を減らしたい加害者で意見が食い違い、争いとなりやすい傾向にあります。 過失割合について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

損害賠償金に相場はあるの?

損害賠償金は、事故態様や怪我の程度、被害者の収入などのさまざまな事情を考慮して算定されるため、被害者によって請求できる損害費目や損害額は様々で、相場はありません。 しかし、ご自身の損害賠償額の概算を気軽に知りたい方もいらっしゃるでしょう。そこで指標の一つとして、損害賠償金を算出してくれる自動計算ツールの活用をおすすめします。弁護士法人ALGでは、無料で使用していただける【損害賠償額計算ツール】をご用意しております。 以下の損害賠償額計算ツールは、あくまで概算で交渉により変動する可能性がある点を念頭に置く必要がありますが、ご参考までにぜひご活用ください。

なお、交通事故における慰謝料の相場については、以下のページで詳しく解説しております。 こちらも併せてご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故で損害賠償金が支払われるまでの流れ

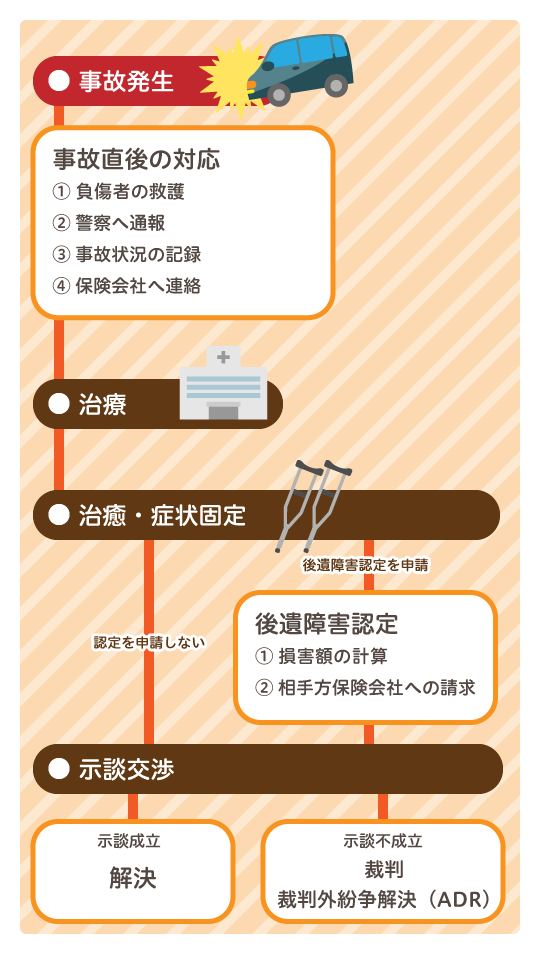

交通事故発生から、損害賠償金をもらうまでの流れは以下の図のようになります。

- 1. 事故発生

事故直後は、「警察への連絡」「怪我人の救護」などの初期対応を行い、加害者側とのやり取りを開始します。このとき、加害者側に保険会社がつく場合は、交渉相手が保険会社になります。 - 2. 治療(入院・通院)

事故により怪我を負った場合は、治療を開始します。治療費の支払いは、加害者側の保険会社が直接病院に支払う一括対応により行われるのが一般的です。ただし、健康保険を使用し治療費を被害者が一旦立て替える場合もあります。 - 3. 完治・症状固定

主治医から完治または症状固定と判断されるまでは治療を続けます。 - 4. 後遺障害等級認定

治療後に後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を新たな損害として加害者側に請求できます。 - 5. 示談交渉

すべての損害額が確定したら、加害者側の保険会社と示談交渉を開始します。 - 6. 示談成立

示談が成立すると、加害者側の保険会社と示談書を取り交わします。 - 7. 示談金の支払い

問題なく示談書が取り交わされると、加害者側の保険会社から被害者の指定口座に損害賠償金が振り込まれ、事件終了となります。

示談成立までの流れについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

示談成立前に損害賠償金を受け取る方法

交通事故の損害賠償金は、基本的には示談成立後に支払われるのが一般的です。そのため、交通事故の被害者は、怪我の治療のために仕事を休まなければならず、減収により生活が困窮する方もいらっしゃいます。 しかし、以下の手続きによって、示談成立前に損害賠償金の一部を受け取ることができます。

- ① 被害者請求を行う

- ② 加害者側の保険会社に内払いができないか交渉する

被害者請求は、「加害者側の自賠責保険に対して、被害者本人が損害賠償金を直接請求する方法」です。示談成立前でも先行的に自賠責保険分の保険金が支払われるため、示談成立前にお金を受け取れる有効な方法といえます。 「支払われる保険金に限度額がある」「書類の収集や提出に手間がかかる」などのデメリットはありますが、被害者本人が手続きするため、納得のいく結果を得やすいです。 また、加害者側の保険会社との交渉次第では、休業損害や通院交通費などを内払いしてもらえる場合もあります。 被害者請求について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

損害賠償の請求には時効がある!

損害賠償を請求する権利も時効にかかりますが、何年で時効が成立するかは状況に応じて変わります。(なお、令和2年4月1日の時点で時効が完成していない事案には、下記の時効が適用されます。)

| 物損事故 | 事故日から3年 | |

|---|---|---|

| 人身事故 | 後遺症がないケース | 事故日から5年 |

| 後遺症が残ったケース | 症状固定日から5年 | |

| 死亡事故のケース | 死亡日から5年 | |

| 加害者がわからない事故 | 事故日から20年 ※後から加害者が発覚した場合には、加害者が発覚した日から3年または5年 |

|

交通事故の損害賠償金を増額させるためのポイント

弁護士基準で示談交渉する

損害賠償金を増額させるには、弁護士基準を用いた賠償金を請求する必要があります。 加害者側の保険会社は、自社の支出を少なくするために自賠責基準や任意保険基準で算出した低額の損害賠償金を提示する傾向にあります。これらの基準は、弁護士基準よりも2倍程度低く、弁護士基準を用いた請求に変えない限り増額は見込めません。 弁護士基準を用いた請求は、被害者でも行えますが、加害者側の保険会社から相手にされないのが実情です。そのため、損害賠償金の増額を希望する場合は、弁護士に依頼するのがもっとも効果的です。 弁護士であれば、加害者側の保険会社に請求している損害賠償金を弁護士基準に修正し、示談交渉を再度試みます。加害者側の保険会社も、弁護士が相手となれば対応せざるを得ないため、増額の可能性が高くなります。

後遺障害等級認定を受ける

後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を新たな損害として加害者側に請求できるため、増額が期待できます。 事故による怪我の治療を続けても、完治とならずに痛みやしびれなどの後遺症が残る場合があります。この場合、「残った後遺症が事故によるもの」と認めてもらうために、加害者側の自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。 申請後、事故による後遺障害と認められると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになり、損害賠償金の大幅な増額が期待できます。 後遺障害等級は、障害の程度や部位ごとに1~14級に区分され、1級がもっとも重度な後遺障害です。1~14級の後遺障害等級に応じて請求できる損害賠償金額が決まっているため、適正な賠償金を受け取るには、適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。 「交通事故の後遺障害等級認定」について、詳しくは以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故に強い弁護士に相談する

損害賠償金を増額させるポイントとして有効なのは、交通事故に精通した弁護士への相談です。 弁護士であれば、弁護士基準を用いて加害者側の保険会社と示談交渉できるため、増額が期待できます。また、後遺障害等級認定を見据えたアドバイスや手続きのサポートをしてくれるため、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。 争点となりやすい過失割合についても、弁護士は過去の裁判例や判例タイムズなどを参考にして法的観点から正しく主張・立証します。手続きの流れも熟知しているため、無駄な時間を要さずに早期解決を実現できるでしょう。 しかし、弁護士に依頼するには弁護士費用を負担しなければならず、依頼を躊躇される方もいらっしゃいます。このような場合は、「弁護士費用特約」の利用で不安を解消できます。加入先の保険に弁護士費用特約が付随していれば、上限額まで保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため安心です。

弁護士のサポートにより過失割合が9対1に修正され、損害賠償金を約1000万円増額できた事例

ではここで、弁護士法人ALGの解決事例を1つご紹介します。

<事案の概要>

ご依頼者様は、自転車で走行中に相手方車両と衝突し、頭部外傷と左腕骨折の重傷を負いました。その後、約1年半治療を続けるも後遺症が残り、12級13号(頭部の傷害)と12級7号(左膝の可動域制限)が認定され、後遺障害等級として併合11級の認定を受けました。

示談交渉では、相手方保険会社から500万円の賠償案が提示されたものの、妥当か判断がつかなかったため、当法人にご依頼くださいました。

<交渉の結果>

弁護士は、まず弁護士基準で賠償金を計算し直し、実況見分調書を取り寄せて示談交渉を開始しました。慰謝料や逸失利益、休業損害を弁護士基準で請求すると同時に、過失割合についても「8対2」から「9対1」に修正するべきと主張しました。

その結果、こちらの主張が認められ、約1000万円増額した賠償金で示談を成立させることができました。

交通事故の適正な損害賠償を受け取るためにも弁護士にご相談ください

示談交渉では、通常、加害者側の保険会社の担当者が損害賠償額を算出し、その内容を提示します。しかし、その示談内容が必ずしも正確とは限りません。たとえば、「損害賠償項目に漏れがある」「過失割合が適切でない」といったケースも少なくありません。 こうした不安を解消し、納得のいく賠償を受けるためには、弁護士への相談がおすすめです。弁護士が介入することで、提示された内容が妥当かどうかを法的な観点から検討し、弁護士基準に基づいた増額交渉を行うことができます。 また、示談交渉や証拠の収集などの手続きも弁護士に任せられるため、精神的な負担が軽減され、治療や仕事に集中することができます。 交通事故の被害に遭い、適正な損害賠償金を受け取れるかご不安な方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-589-887

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。