交通事故における逸失利益とは?計算方法や具体例を含めて解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

交通事故の被害者が亡くなってしまった場合や後遺障害が認められた場合、治療費や慰謝料のほかに「逸失利益」を請求することができます。 逸失利益とは、事故に遭わなければ将来得られたはずの利益のことで、加害者に請求できる損害賠償金のなかでも、高額になることが多い重要な項目です。 適正な賠償を受けるためにも、逸失利益の概要や計算方法について、本ページで理解を深めていきましょう。 具体例や実際の解決事例もご紹介していきますので、ぜひご参考ください。 逸失利益を含む損害額について、以下の計算機で大まかな金額を計算することができます。あわせてご利用ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

交通事故の逸失利益とは

「逸失利益」とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの利益のことです。 後遺障害が認められた場合に請求できる「後遺障害逸失利益」と、被害者が亡くなってしまった場合に請求できる「死亡逸失利益」の2種類があります。 逸失利益は、損害賠償で請求できる費目のひとつで、似た費目に「休業損害」があります。 将来(症状固定後)の減収を補填する逸失利益に対して、休業損害は怪我の治療中(症状固定前)に減少した利益を補填するものです。 休業損害については、以下ページで詳しく解説していますのでご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害逸失利益

「後遺障害逸失利益」とは、交通事故による後遺障害が残った場合の逸失利益です。 後遺障害の程度や、労働能力の低下の度合いに応じて、将来得られるはずだった利益の補償が受けられます。 逸失利益を請求するには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

●後遺障害慰謝料も請求できる

後遺障害等級が認定されると、逸失利益のほかに後遺障害が残ったことで受ける精神的苦痛に対して「後遺障害慰謝料」も請求できます

後遺障害慰謝料については、以下ページで詳しく解説していますのでご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、死亡事故により失われた、被害者が将来受け取るはずだった利益のことです。 例えば、被害者が生きていれば将来に渡って得られたはずの収入といった利益を、事故の損害の一つとして遺族の方(相続人)から加害者側に請求することができます。

●逸失利益と慰謝料の違い

慰謝料は、事故で生じた精神的苦痛に対する補償です。

逸失利益とは異なる性質の損害のため、死亡事故の場合、逸失利益と慰謝料の両方が請求できます。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は、次の計算式を用いて算定できます。

後遺障害逸失利益 = 1年あたりの基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(※中間利息の控除)

次項より、算定要素に関する詳しい解説をしていきます。

基礎収入額

「基礎収入額」とは、逸失利益の算定で基礎となる収入のことです。 被害者の職業や属性によって算定方法が異なります。 会社員や自営業の場合は事故前の実収入を基礎収入額とし、実収入のない専業主婦や学生の場合は「賃金センサス」に基づいて算定されます。

●賃金センサスとは

「賃金センサス」とは、厚生労働省が毎年実施している賃金統計のことです。

性別や年齢、学歴、雇用形態といった属性ごとに、労働者の平均賃金が公表されています。

会社員(給与所得者)

被害者が会社員などの給与所得者の場合、基本的に事故前年の年収額を基礎収入額とします。 事故前年の年収額は、「源泉徴収票の総支給額」を指し、毎月の給与明細書からも確認ができます。 なお、手取り額ではなく、税金や社会保険料などが控除される前の額面に、賞与や各種手当などを含めた総額が基礎収入額となります。

●30歳未満の若年者の場合

30歳未満の若年労働者が被害者の場合、賃金センサスに基づいて基礎収入額を算定するのが一般的です。

これは、事故当時は平均賃金に満たなくても将来的に昇給や転職によって収入が増額し、平均賃金を上回る可能性があると考えられるためです。

※実際の収入が平均賃金を上回る場合は、実収入額を基礎収入額とします。

自営業

被害者が自営業者の場合には、事故前年度の確定申告所得額を基礎収入額とします。 事故の前年度の売り上げの総額から、固定費(人件費・減価償却費・借家代等)以外の経費を差し引いた金額を基礎収入額とするのが一般的です。 もっとも、これが赤字の場合等には、固定費や平均賃金を利用して計算することがあります。 また、確定申告所得額が平均賃金とくらべて非常に低額な場合には、被害者の年齢・職業、交通事故に遭う前の職歴・就労状況等を総合的に考慮して、賃金センサスの平均賃金を利用したり、一部減額して基礎収入額としたりすることがあります。 なお、確定申告を怠っていた場合でも、事故前年度に実際に収入を得ていたことを証明することができれば、基礎収入として認められる可能性があります。

学生、幼児

被害者が学生や幼児の場合、将来の収入を予測することは難しいため、賃金センサスの男女別の全年齢平均賃金に基づいて基礎収入額を算定するのが一般的な方法です。 例外として、次のようなケースもあります。

●就職先が決まっていた学生の場合

予定されていた給与額を基礎収入額の基準とするケースもあります。

●大学在学中あるいは大学進学の可能性が高い場合

男女別の大卒平均賃金から算定した基礎収入額が認められるケースもあります。

●女児の場合

男児に比べると女児の逸失利益が低くなる傾向にあるため、公平の観点から、女児の場合は男女合わせた平均賃金を利用する方法がとられます。

主婦(主夫)

被害者が専業主婦の場合、実際に収入がないため、基本的には女性の全年齢平均賃金に基づいて基礎収入額が算定されます。 専業主夫の場合も、公平の観点から、算定には女性の全年齢平均賃金を用います。

●兼業主婦(主夫)の場合

家事労働と並行し実際の収入があるケースでは、実収入額と賃金センサスを用いた金額を比較して、より高い方を基礎収入額とします。

無職者、高齢者

多くの場合に、厚生労働省が毎年発表している“賃金センサス”を「基礎収入額」とします。

●無職者

無職者は逸失利益を請求できないのが原則ですが、就職活動をしていた等、就労意欲と働けるだけの能力があり、勤め先が見つかる確実性が高い場合には、逸失利益の請求が認められます。

無職者の逸失利益は、これまでの職歴や具体的な就職活動の実績、前職の給与等を参考に基礎収入を算定します。一般的に、賃金センサスの年齢別平均賃金から減額した金額となるケースが多いようです。

●高齢者

被害者が無職者や高齢者の場合、逸失利益を請求できない可能性が高いです。

もっとも、就労する可能性があると判断できるときには、賃金センサスを用いて基礎収入額を算定することがあります。

●無職者の場合

就労意欲・労働能力があり、勤め先が見つかる確実性が高い場合には、これまでの職歴や具体的な就職活動の実績、前職の給与、賃金センサスなどを参考にした金額を基礎収入額として、逸失利益が請求できるケースがあります。

●高齢者の場合

就労する可能性が高い高齢者の場合も、賃金センサスに基づいて基礎収入額を算定するケースがあります。なお、後遺障害逸失利益が請求できるのは、一般的に67歳までとされています。

●年金受給者の場合

年金額は、交通事故の後遺障害認定の影響を受けないため、年金以外に収入のない高齢者の方は逸失利益が認められないのが一般的です。

労働能力喪失率

「労働能力喪失率」とは、交通事故を原因とする後遺障害により、事故前と比べて、労働能力がどれだけ低下してしまったかを表す比率を指します。 労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとにあらかじめ決められています。もっとも、これはあくまでも目安にすぎないので、被害者の職業や後遺障害の部位・程度などを考慮して、増減される可能性があります。 なお、一般的に、後遺障害等級が重くなるほど(等級の数字が小さくなるほど)労働能力喪失率は大きくなり、後遺障害逸失利益の金額も高額になります。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 第1級~第3級 | 100% |

| 第4級 | 92% |

| 第5級 | 79% |

| 第6級 | 67% |

| 第7級 | 56% |

| 第8級 | 45% |

| 第9級 | 35% |

| 第10級 | 27% |

| 第11級 | 20% |

| 第12級 | 14% |

| 第13級 | 9% |

| 第14級 | 5% |

労働能力喪失期間

「労働能力喪失期間」とは、後遺障害によって労働能力が制限される期間のことです。 基本的には67歳までを就労可能年齢とするため、「症状固定日から67歳になるまで」の年数を指します。 もっとも、被害者の年齢のほか、職業や能力、健康状態や後遺障害の程度によっては、67歳を超える、あるいは短い期間で計算するケースもあります。 以下、年齢別の労働能力喪失期間を表にまとめてみました。

| 被害者の年齢 | 労働能力喪失期間 | 補足 |

|---|---|---|

| 幼児~高校生 | 49年間 (67歳-18歳=49歳) |

高校卒業を迎える18歳で就職し、67歳まで働き続けると仮定して計算します。 |

| 大学生 | 45年間 (67歳-22歳=45歳) |

現役の大学生である、または大学進学が確実である等、大学を卒業する可能性が高い場合は、大学卒業を迎える22歳で就職し、67歳まで働き続けると仮定して計算します。 |

| 社会人 | 67歳-症状固定時・死亡時の年齢 | 交通事故がなければ67歳まで働き続けることができたと仮定して計算します。 |

| 高齢者 | 次のいずれか長い方 ①平均余命の2分の1 ②67歳-症状固定時・死亡時の年齢 |

67歳以上または67歳までの期間が短い場合は、①と②を比べて、より長い年数となる方を選択して計算します。 |

後遺障害がむちうちの場合は注意

むちうちで後遺障害が認定された場合、労働能力喪失期間は5年~10年程度に制限されるため注意が必要です。 基本的に、後遺障害は一生残ることを前提として認定されるため、症状固定時の年齢から67歳になるまでの、すべての期間が労働能力喪失期間とされます。 ただし、むちうちはある程度の期間で症状が軽快していく可能性があると考えられています。 そのため、むちうちで後遺障害等級14級が認定された場合は5年程度、12級が認定された場合は5~10年程度が労働能力喪失期間とされることが多いです。 むちうちの後遺障害が残り、労働能力喪失期間が制限されてしまった場合は、期間制限が妥当かどうか、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

中間利息の控除

「中間利息の控除」とは、逸失利益の算定をする際に、将来生じる利息分を差し引くことをいいます。 逸失利益の請求が認められると、将来にわたって定期的に得るはずだった収入を、前倒しして一括で受け取ることになり、本来受け取るべき時期までに利息=中間利息が発生すると考えられます。 この中間利息を逸失利益から差し引かないと、被害者側は損害額以上の金額を得ることになり、当事者の公平性を欠くことになります。 そこで、中間利息の控除を行い、適正額に調整する必要があるのです。 現在は法定利率3%※1として中間利息控除されますが、この計算は複雑なため、実際には「ライプニッツ係数」という数値を用いるのが一般的です。 具体的な数値は、国土交通省のホームページで公開されている「就労可能年数とライプニッツ係数表」からご確認いただけます。

※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、民法改正前の年5%が適用されます

18歳未満の未就労者の場合

症状固定した時点で18歳に満たない未就労者の場合、中間利息の控除にあたり、「18歳に達するまでのライプニッツ係数」を差し引く必要があります。 なぜなら、逸失利益の算定では、就労可能年数は「18歳から67歳まで」と考えられているためです。

●18歳未満の未就労者の「中間利息の控除」の方法

「症状固定時から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数」から「症状固定時から働きはじめる18歳までの年数に対応するライプニッツ係数」を差し引く

後遺障害逸失利益の計算例

ここで、後遺障害逸失利益の計算方法について、具体例を使ってみてみましょう。

後遺障害12級の30代男性会社員の計算例

【例:事故前年度の年収500万円、会社員、30歳男性、後遺障害第12級】

この例の場合には、

・基礎収入額は、事故前年度の年収500万円

・労働能力喪失率は、後遺障害等級12級に相当する、14%

・労働能力喪失期間は、30歳~67歳までの37年

・労働能力喪失期間(37年)に対応するライプニッツ係数は、22.167※2

となります。

これを計算式に当てはめると、以下のようになります。

後遺障害逸失利益=500万円×14%×22.167=1551万6900円

したがって、後遺障害逸失利益の金額は、1551万6900円ということになります。

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、民法改正前の法定利率5%を基準としたライプニッツ係数が適用されます

後遺障害14級の40代主婦(主夫)の計算例

主婦(主夫)のケースを計算してみます。

【例:2023年の事故、専業主婦、40歳女性、後遺障害第14級(むちうち)】

この例の場合には、

・基礎収入額は、賃金センサスの女性の全年齢平均賃金である394万3500円

・労働能力喪失率は、後遺障害等級14級に相当する、5%

・労働能力喪失期間は、むちうちのため制限されるので、5年

・労働能力喪失期間(5年)に対応するライプニッツ係数は、4.580※3

となります。

これを計算式に当てはめると、以下のようになります。

後遺障害逸失利益=394万3500円×5%×4.580=90万3061円(切捨)

したがって、後遺障害逸失利益の金額は、90万3061円ということになります。

※3:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、民法改正前の法定利率5%を基準としたライプニッツ係数が適用されます

後遺障害10級の18歳未満の学生の計算例

18歳未満の学生のケースも計算してみましょう。

【例:中学生、13歳女性、後遺障害10級11号】

この例の場合には、

・基礎収入額は、年少の女児なので、賃金センサスの全労働者全年齢平均賃金である、500万6900円

・労働能力喪失率は、後遺障害第10級に相当する、27%

・労働能力喪失期間は、18歳~67歳までの49年

・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、

13歳~67歳までの期間(54年)に対応するライプニッツ係数:26.578※4から、

13歳~18歳までの期間(5年)に対応するライプニッツ係数:4.580※5を差し引いた数値なので、

26.578-4.580=21.998

となります。

これを計算式に当てはめると、下記のようになります。

後遺障害逸失利益=500万6900円×27%×21.998=2973万8282円(切捨)

したがって、後遺障害逸失利益の金額は、2973万8282円ということになります。

※4、5:令和2年4月1日よりも前に発生した事故の場合は、民法改正前の法定利率5%を基準としたライプニッツ係数が適用されます。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益は、次の計算式によって算出されます。

死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)

基礎収入額

「基礎収入額」とは、死亡逸失利益を算定するにあたってベースとなる収入のことです。 基礎収入の計算方法は、生前の被害者の職業や立場によって次のように異なります。

| 職業など | 基本的な基礎収入額算定方法 |

|---|---|

| 給与所得者 (会社員・パート・アルバイト) |

交通事故前の年収額 |

| 事業所得者(自営業) | 交通事故前年度の確定申告所得額 |

| 家事従事者(主婦・主婦) | 賃金センサスの女性・全年齢平均賃金 |

| 無職、失業者 | 前職の年収額、または賃金センサスの男女別・年齢別若しくは全年齢平均賃金 |

| 学生、生徒、幼児等 | 賃金センサスの学歴別・男女別・全年齢平均賃金 |

| 高齢者 | 賃金センサスの男女別・年齢別平均賃金 |

給与所得者(会社員・パート・アルバイト)の場合

会社員などの給与所得者の場合、基本的には事故前年の年収額を基礎収入とします。 これはパートやアルバイト、契約社員であっても同様です。 年収額は、税金や社会保険料が控除される前の総支給額を指し、源泉徴収票の「支払金額」で確認できます。

●若年労働者の場合

若い給与所得者の場合、昇給や転職によって将来的に収入が増える可能性があります。

そのため、基本的には、賃金センサス(厚生労働省が公表している賃金構造基本統計調査のこと)のうち、男女別・全年齢平均賃金をもとに基礎収入額が算定されます。

●事故前の実収入額が平均賃金を下回っている場合

将来的に平均賃金程度の収入を得られる蓋然性(確からしさ)を立証できれば、賃金センサスに基づいて基礎収入額を算定することができます。

事業所得者(自営業)の場合

自営業者、自由業者、農林水産業者などの事業所得者の場合、基本的に事故前年度の確定申告書を参考にして、所得額から基礎収入額を算定することになります。 所得額の変動が大きい場合は過去数年分の平均額を参照するケースもあります。 また、青色申告控除をしている方であれば青色申告特別控除前の金額を基礎として算定します。

●申告所得額よりも実際の所得額が多い場合

実際の所得額を立証できれば、実際の所得額に応じた金額を基礎収入額とすることができます。

●確定申告をしていない・過少申告していた場合

課税証明書や帳簿、銀行取引明細などの資料から実際の所得額を立証することになります。

●所得額が平均賃金を下回っている場合

将来的に平均賃金程度の所得が得られる蓋然性(確からしさ)があれば、賃金センサスに基づいた金額を基礎収入額とすることができます。

家事従事者(主婦・主夫)の場合

主婦(主夫)といった家事従事者の場合、賃金センサスの女性計・全年齢計平均賃金を参考にして基礎収入額を算定するのが一般的です。

●兼業主婦(主夫)の場合

家事労働と並行して実際に収入を得ていた兼業主婦(主夫)の場合は平均賃金額と実際の収入額を比較して、どちらか高い方を基礎とします。

無職・失業中・求職中の場合

被害者が亡くなった時点で無職・失業中・求職中の場合、実際に収入がなかったとしても、働けるだけの能力および就労する意欲があって、就職できる蓋然性(確からしさ)があると認められれば、死亡逸失利益を請求できることもあります。

その場合、基礎収入額は、年齢や学歴、取得していた資格などを踏まえたうえで、前職の収入を参考にすることもあれば、賃金センサスの男女別・年齢別平均賃金を参考にすることもあります。 もし再就職先が決まっていれば、そこで得られるはずだった収入が考慮される場合もあります。

幼児・学生の場合

被害者が幼児・学生の場合、事故で亡くならなければ将来働いて得ていたはずの収入が得られなくなったとして、死亡逸失利益が請求できます。 この場合、賃金センサスの学歴別・男女別・全年齢平均賃金を参考に基礎収入額を算定します。 もっとも、高校生については、家庭環境、本人の成績や意思などから「大学進学の蓋然性(確からしさ)」が高いと認められ、大卒の平均賃金を基礎とした事案があります。

●女子年少者の場合

被害者が女子年少者の場合に男女別の平均賃金を用いて基礎収入を計算すると、女児の逸失利益が男児の場合と比べて低くなる傾向が生じるという問題があります。

そこで、男女の公平を期すために、男女合わせた平均賃金を用いて基礎収入を計算するのが基本です。

高齢者の場合

高齢者の場合、死亡時点で働いていなかったとしても、就労の蓋然性(確からしさ)が高ければ、賃金センサスより基礎収入を算定することがあります。 なお、被害者が年金受給者であった場合、年金を基礎収入とするかについては、争いがあります。 過去の裁判例では、老齢年金、障害年金については死亡逸失利益の基礎収入とすることが認められたものの、遺族年金や年金恩給である扶助料については認められませんでした。

生活費控除率

生活費控除率とは、死亡逸失利益を算定するうえで考慮すべき、収入額に対する生活費が占める割合のことです。

被害者が事故で亡くなると、本来得られたはずの収入を失う一方で、その生活費が生じなくなります。

生じたはずの生活費を逸失利益に含めてしまうと、被害者側が損害額以上の賠償金を得ることになります。そのため、公平の観点から、得られたはずの収入から生じたはずの生活費を差し引く必要があるのです。

とはいえ、必要なくなった生活費の具体的な金額を把握するのは困難です。

そこで、被害者の家族構成や立場などを考慮した一定の基準が設けられています。

もっとも、控除率は個別の事情によって変動するため、以下の表で紹介する基準はあくまで目安としてご参考ください。

なお、女児年少者について男女計の平均賃金を基礎収入とする場合には、その生活費控除率を40%から45%にする事例が多いです。

生活費控除率とは、死亡逸失利益を算定するうえで考慮すべき、収入額に対する生活費が占める割合のことです。

被害者が事故で亡くなると、本来得られたはずの収入を失う一方で、その生活費が生じなくなります。

生じたはずの生活費を逸失利益に含めてしまうと、被害者側が損害額以上の賠償金を得ることになります。そのため、公平の観点から、得られたはずの収入から生じたはずの生活費を差し引く必要があるのです。

とはいえ、必要なくなった生活費の具体的な金額を把握するのは困難です。

そこで、被害者の家族構成や立場などを考慮した一定の基準が設けられています。

もっとも、控除率は個別の事情によって変動するため、以下の表で紹介する基準はあくまで目安としてご参考ください。

なお、女児年少者について男女計の平均賃金を基礎収入とする場合には、その生活費控除率を40%から45%にする事例が多いです。

| 被害者の立場・属性等 | 生活費控除率 | |

|---|---|---|

| 一家の支柱 | 被扶養者が1人 | 40% |

| 被扶養者が2人以上 | 30% | |

| 女性(主婦・独身者・幼児 含む) | 30% | |

| 男性(独身者・幼児 含む) | 50% | |

| 年金受給者 | 控除率が通常より高くなる傾向があります | |

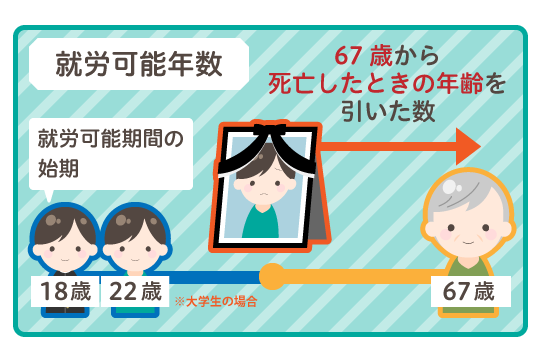

就労可能年数

就労可能年数とは、被害者が事故で亡くならなければ働けたであろう期間のことです。

基本的には67歳を就労可能な年齢の上限と考え、「死亡時から67歳まで」の年数を指します。

もっとも、異なる場合もあります。

年齢別に表にまとめましたので、ご参考ください。

就労可能年数とは、被害者が事故で亡くならなければ働けたであろう期間のことです。

基本的には67歳を就労可能な年齢の上限と考え、「死亡時から67歳まで」の年数を指します。

もっとも、異なる場合もあります。

年齢別に表にまとめましたので、ご参考ください。

| 基本的な就労可能年数 | 死亡時~67歳まで |

|---|---|

| 18歳未満 | 大学卒業予定時の年齢~67歳まで |

| 67歳以下の高齢者 | 67歳までの年数と、平均余命の半分の、いずれか長い方 |

| 67歳以上の高齢者 | 平均余命の半分 |

未成年の場合

被害者が高校生以下であれば、就労可能期間の始期は、18歳とするのが一般的です。 被害者が大学生であれば、就労可能期間の始期は大学卒業予定時の年齢(基本的には22歳)とします。 ただし、高校生以下であっても大学進学の蓋然性(確からしさ)が認められる場合には、基礎収入額を大卒の賃金センサスにするのに伴って、就労可能期間の始期を大学卒業予定時の年齢とすることがあります。

高齢者の場合

就労可能期間の終期を67歳としてしまうと、高齢者の場合、その期間が短くなりすぎてしまう可能性があります。 そのため、67歳までの年数と平均余命の2分の1を比べて、年数が長い方を採用します。

中間利息控除係数(ライプニッツ係数)

中間利息控除係数(ライプニッツ係数)とは、中間利息の控除に用いる係数のことです。 死亡逸失利益は基本的には分割で受け取るのではなく、一括で受け取ります。このことは、未来の収入を、前倒しで受け取ることを意味します。 そのため受け取った逸失利益を預金するなどして運用すれば、本来得られないはずの利息(中間利息)が発生し、損害額以上の賠償金を受け取ることになってしまいます。 そのため、本来得られないはずの利息部分をあらかじめ差し引く必要があります。これを中間利息の控除といいます。 中間利息控除は就労可能年数に応じたライプニッツ係数を用いて行います。

弁護士に死亡逸失利益について相談するメリット

死亡事故の逸失利益について、弁護士に相談すると次のようなメリットがあります。

死亡逸失利益の適正額を知ることができる

弁護士であれば、亡くなられた被害者のご事情を考慮したうえで、適正な基礎収入額・生活費控除率・就労可能年数を踏まえて、具体的な死亡逸失利益を計算することができます。

死亡逸失利益以外の損害賠償についても相談ができる

死亡事故では、逸失利益のほかにも、治療費や慰謝料といったさまざまな損害に対して、加害者に賠償請求することができます。弁護士は、取りこぼしのないよう、損害賠償についてアドバイスが可能です。

兼業主婦の死亡逸失利益が粘り強く交渉することで約1370万円増額した解決事例

当法人の弁護士が、兼業主婦に準じた死亡逸失利益を粘り強く交渉した結果、賠償金が増額した解決事例をご紹介します。

<概要>

被害者は70代男性で、勤務中にトラックに衝突されて亡くなられました。 加害者側の保険会社から提示された賠償案に疑問を持ったご遺族から、当法人にご依頼をいただきました。

<弁護士対応・解決結果>

被害者は就労と並行して、障がいを抱える妻のために介護および家事に従事されていました。 そこで弁護士は、兼業主婦に準じた基礎収入額をもとに逸失利益を請求しました。 交渉は難航することが予想されたため、先に自賠責保険金を回収したうえで、粘り強く相手方保険会社と交渉をしました。 その結果、相手方から提示された約3430万円から、約1370円増額した約4800万円の損害賠 償金(自賠責保険金含む)にて示談することができました。

適切な死亡逸失利益を請求するためにも弁護士にご相談ください

死亡事故の逸失利益は、亡くなられた被害者が未来で得られたであろう利益を、過去の情報から予測して請求することになります。 そのため計算がむずかしく、加害者側とも争いが生じやすくなります。 弁護士であれば、亡くなられた被害者の方のさまざまなご事情を考慮したうえで、具体的な逸失利益を計算することができます。 大切なご家族を交通事故で失った無念を晴らすことは完全にはむずかしいと思いますが、適正額の逸失利益が受け取れるよう、弁護士がご遺族の味方となってサポートいたします。 加害者側との交渉や裁判所の手続など、弁護士がご依頼者様の代わりとなって行うこともできます。 まずはお気軽に、弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故の逸失利益に関する裁判例

実際に家事従事者(主婦)の逸失利益が認められた裁判例をご紹介します。

【大阪地方裁判所 令和4年1月11日判決】

<概要>

自転車を運転していた原告が、被告の運転する自動車と衝突し、頭部外傷や頚部・腰部挫傷などの傷病を負った事案です。 原告が事故当時70代・主婦だったため、基礎収入や労働能力などが争点となりました。

<裁判所の判断>

以下の内容を踏まえ、44万8869円の後遺障害逸失利益を認める判断を下しました。

●後遺障害

残存した腰痛や右肘痛について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級に相当すると認める

●基礎収入額

原告の夫(70代・無職)が家事を分担することは可能であったとして平成30年賃金センサス・女子70歳以上学歴計の平均賃金296万2200円の70%の、207万3540円が相当であると判断

●労働能力

後遺障害の程度や内容を踏まえて労働能力を5年間にわたり5%喪失したものと認める

交通事故の逸失利益に関するQ&A

交通事故の逸失利益がもらえない原因はなんですか?

交通事故の逸失利益がもらえない原因として、次のようなものが考えられます。

●実際の収入がない

事故当時、実際に収入を得ておらず、事故に遭わなくても就労の見込がないと判断されると逸失利益が認められないことがあります。

●後遺障害等級が認定されない

事故による後遺症は残ったものの、等級認定で非該当と判断されてしまうと逸失利益が認められない可能性が高くなります。

●後遺障害の認定を受けていても、減収が生じない

等級認定を受けても将来的に減収が生じない場合、逸失利益が認められない場合があります。

●後遺障害の認定を受けていても、労働能力の低下が認められない

外貌醜状や歯牙障害など、後遺障害が労働能力に影響しないと判断されることがあります。

減収が無い場合の逸失利益が認められるにはどうしたらいいですか?

実際に減収が生じていなくても、次のような「特別な事情」を主張・立証することで、逸失利益が認められる場合があります。

《逸失利益が認められる可能性のある特別な事情》

・事故前の収入を維持するために、被害者本人が努力をしている

・勤務先などの周囲の配慮・サポートによって、事故前の収入が維持されている

・昇進・昇任・昇級などにおいて不利益な取り扱いを受けるおそれがある

・退職や転職の選択を迫られるおそれがある

・業務に支障が生じている

・生活上の支障が生じている

逸失利益を含む損害賠償請求は、交通事故分野に特化した弁護士にお任せ下さい。

交通事故の逸失利益は、現に生じた損害ではなく、将来生じることが予想される損害です。 そのため、加害者側と争いになりやすく、計算が難しいという特徴があります。 ご自身がどのくらいの逸失利益を受け取れるのか不安に感じている方や、加害者側の主張に疑問をお持ちの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。 弁護士法人ALGには、交通事故事件を集中的に扱う部署があり、これまで数多くの交通事故被害者の方やご遺族の方のお悩みを解決してきました。 逸失利益に限らず、交通事故の損害賠償請求についてお困りの場合は、ぜひ私たちにお任せください。 これまで積み上げてきた知識と経験を活かして、ご依頼者様の味方となって尽力いたします。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。