交通事故の示談とは?示談金や交渉の流れ、注意すべき5つのポイント

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

裁判所の手続きを経ずに、両当事者の合意に基づいてトラブルを解決することを「示談」といいます。 交通事故の損害賠償においても、両当事者が損害額等について話し合い、損害賠償の内容を決めていくことで示談による解決を目指すことができます。では、交通事故における示談は、具体的にどのように進行していくのでしょうか? 本記事では、「交通事故における示談」について着目し、事故発生から示談成立までの流れを押さえつつ、具体的な示談金や注意すべきポイントなども交えて詳しく解説していきます。 交通事故の示談でお悩みの方は、ぜひお役立てください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

交通事故の示談とは

交通事故における示談交渉とは、“事故の被害者と加害者が、過失割合や損害賠償の金額などについて裁判をせずに、話し合いによって、互いが納得できる内容で合意すること”をいいます。 交通事故の損害賠償については、裁判ではなく「示談交渉」による解決を目指すことがほとんどです。 示談が成立すると、示談した内容の変更や追加請求は基本的にできません。そのため、示談内容に少しでも疑問を感じる場合や納得できない点がある場合には、安易に合意しないよう注意してください。

示談交渉では何を話し合う?

交通事故の示談交渉では、主に「示談金」と「過失割合」について話し合うことになります。 それぞれについて、詳しくみていきましょう。

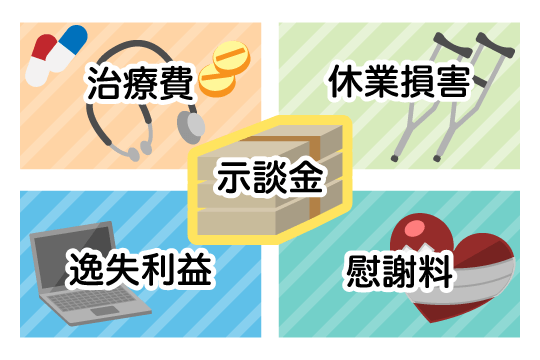

示談金

示談金とは、“交通事故が原因で被った被害者の損害について加害者が被害者に支払う損害賠償金”のことです。 示談交渉では、最終的な損害賠償金を決めるために、下表の請求できる項目ごとに損害賠償金をいくらにするかなどの話し合いが行われます。

| 請求できる項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 診察料、投薬料、手術費など、治療にかかった医療費 |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 休業損害 | 仕事を休んだことで減ってしまった収入の補償 |

| 逸失利益 | 事故が原因で亡くなった、あるいは後遺障害が残ったことで減ってしまう将来得られるはずだった収入の補償 |

| 入通院慰謝料 | 事故で入通院を強いられた精神的苦痛 の補償 |

| 後遺障害慰謝料 | 事故で後遺症が残った精神的苦痛の補償 |

| 死亡慰謝料 | 事故で亡くなった精神的苦痛の補償 |

| 葬儀費用 | 葬儀に関する費用の補償 |

| 車両の修理費 | 車両の修理にかかった費用の補償 |

なお、交通事故の示談金の相場や内訳について更に詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

示談金に相場はある?

交通事故の示談金の相場は、事案によって変わります。ひとつとして同じ事故はなく、事故態様やケガの内容、当事者の個別事情等によって適切な賠償額が異なるからです。もっとも、交通事故の慰謝料や休業損害・逸失利益については、一定の目安があります。 交通事故の慰謝料については、以下のページにて更に詳しく解説しております。 ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

また、以下のページでは、いくつかの項目を入力するだけで交通事故の損害賠償金の目安が確認できる計算ツールを公開しています。 ご自身の損害賠償金の目安がいくらになるのか知りたい方は、こちらもぜひご参考になさってください。

過失割合

過失割合とは、“当事者双方の事故の責任を割合で示したもの”です。 過失割合は9対1のように表され、事故態様によっては被害者側にも過失がつくことがあります。 過失割合は最終的な示談金の額に大きく影響するため、相手方から提示された過失割合を鵜呑みにせず、客観的な証拠を提示しながら交渉することが大切です。 たとえば、事故による被害者の損害額が100万円で過失割合が7(加害者側)対3(被害者側)の場合、被害者が加害者に請求できる金額は100万円ではなく70万円となります。 このように、被害者側にも過失がある以上、加害者に請求できる金額から自身の過失分に相当する金額を差し引かなければなりません。過失の割合が大きいほど差し引かれる金額が増え、示談金の額に大きく影響します。 交通事故の過失割合について、詳しくは以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

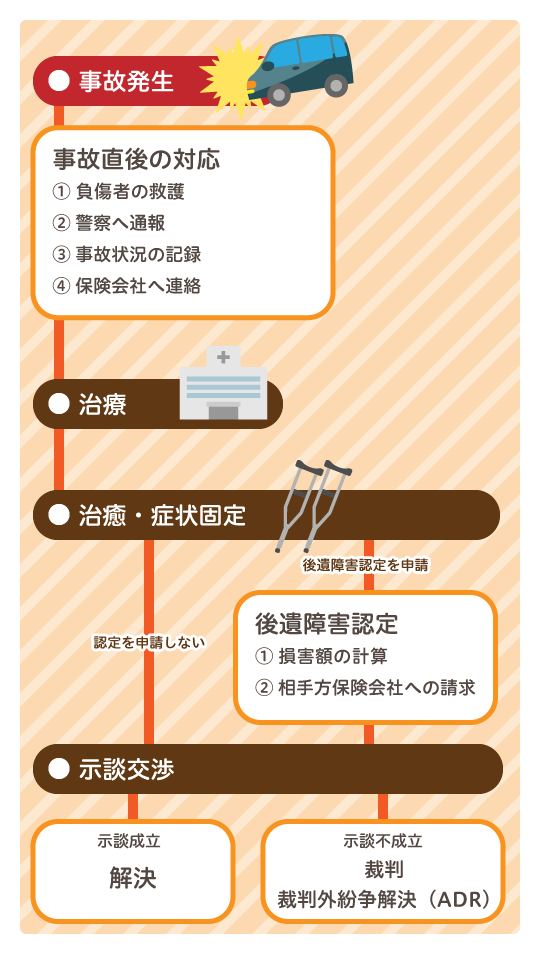

事故発生から示談成立までの流れ

示談交渉で話し合う内容を確認したところで、事故発生から示談成立までの具体的な流れを確認しておきましょう。

《交通事故の示談の流れ》

① 事故発生

・警察に通報する

・携帯などで事故状況の記録をとる

② 治療(通院・入院)

・事故直後は痛みが無くてもすぐに病院を受診する

・医師の指示に従って通院・治療をする

③ 完治または症状固定

・治療を続け、医師の判断で完治または症状固定となる

④ 後遺障害等級認定

・医師から症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請手続きをする

⑤ 示談交渉

・過失割合を決める

・その後、請求する損害項目を決めてその損害額を算出する

⑥ 示談成立

・合意に至れば、その内容を基に示談書を作成する

・示談書にお互い署名捺印すれば示談成立となり終了

そのほか、示談成立までの流れと被害者がするべきことについて、以下のページにて更に詳しく解説しております。ぜひあわせてご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

示談交渉を開始するタイミングは?

事故による損害額が全て出揃ったら、まずは示談交渉に進むことが一般的です。 基本的には、相手方保険会社から示談案が提示されて、これを踏まえて示談交渉を行うことになります。 もし、提示された示談案に、少しでも納得できないのであれば、安易に合意しないことです。 保険会社は独自の内部基準を定めているので、被害者が本来受け取れる適切な賠償額よりも低い金額を提示してくる可能性があります。 一度成立した示談を覆すことはむずかしいため、相手方の示談案を鵜呑みにせず、その示談案が適切かどうかを見極めることが大切です。

示談成立までにかかる期間は?

交通事故の示談が成立するまでにかかる期間の目安を、事故類型別にみてみましょう。 もっとも、事案の性質や争点によって示談成立までの期間は異なります。

| 物損事故 | 交通事故発生から、2~3ヶ月程度 |

|---|---|

| 後遺障害のない人身事故 | ケガの完治または症状固定後から、半年程度 |

| 後遺障害のある人身事故 | 後遺障害等級認定後から、半年~1年程度 |

| 死亡事故 | 賠償請求に必要な書類が揃ってから半年~1年程度 |

ケガの治療が長引いた、相手方の対応スピードが遅い、示談交渉が進まないなどの事情があると、示談成立までに1年以上を要する場合もあります。 この点、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼すれば、ポイントを押さえた示談交渉や被害者のサポートが期待できるので、早期の示談成立が望めます。 示談に必要な期間について、以下ページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の示談交渉で注意すべき5つのポイント

実際の示談交渉では、どのようなことに注意すればよいのでしょうか? 注意すべき5つのポイントをご紹介いたします。

《注意すべき5つのポイント》

- ① 損害賠償請求権には時効があること

- ② 示談後は撤回・やり直しができないこと

- ③ 可能な限り「人身事故」で示談交渉を行うこと

- ④ 保険会社の言い分を鵜呑みにしないこと

- ⑤ 示談書をしっかりと確認すること

では次項にてそれぞれ詳しく解説していきます。 以下のページでも示談の注意点について解説しておりますので、あわせてご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

①損害賠償請求権には時効がある

交通事故における示談交渉には時効があります。具体的には、示談が成立しないまま一定期間が経過すると、被害者が加害者に損害賠償を請求する権利=損害賠償請求権が、時効で消滅してしまうのです(消滅時効)。 基本的には、次の期間を過ぎると時効が成立して、示談金を請求する権利を失うことになります。

| 物的損害(物損) | 事故日の翌日から3年 |

|---|---|

| 人身傷害(後遺障害なし) | 事故日(場合によっては症状固定日)の翌日から5年 |

| 人身傷害(後遺障害あり) | 症状固定日の翌日から5年 |

| 死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |

| 加害者が不明の事故 | 事故発生日の翌日から20年 |

示談交渉が長引いて、消滅時効に差し迫る場合は、時効が成立するのを止める手段をとりましょう。 もっとも、この手続きは煩雑なため、一度弁護士に相談することをおすすめします。 交通事故の示談の時効について、以下ページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

②示談後は撤回・やり直しができない

一度成立した示談を、撤回・やり直しすることは基本的には認められません。 示談には法的な拘束力が発生するため、示談書や免責証書に署名・押印してしまうと、取り決めた内容を容易に変更することができないのです。 そのため、早く示談金を受け取りたいからと焦って合意してしまうと、予想外の結果となる可能性があります。 提示された示談案に少しでも不安・疑問がある場合は、安易に合意せず、納得できるまで交渉しましょう。 示談のやりなおしができるのは、詐欺や脅迫によって強制的に合意させられた場合など、ごく例外的な場合です。そのため、示談のやりなおしは基本的には困難であることを念頭に置いて、示談交渉を行いましょう。 示談後の撤回とトラブル回避策について、以下ページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

③可能な限り「人身事故」で示談交渉を行う

物損事故で処理された場合、警察による実況見分は行われません。 実況見分が行われないということは「実況見分調書」が作成されないことを意味します。つまり、有益な証拠となる実況見分調書がないことで事故態様や過失割合に争いがあった場合に、適正な主張や立証をすることが難しくなるおそれがあるのです。 そのため、物損事故として処理された後に傷病が判明した場合には、すぐに医師の診察を受け、診断書を作成してもらいましょう。診断書を警察に提出することで人身事故に切り替えてもらうことができます。 ただし、事故発生から時間が空いてしまうと、事故と傷病の因果関係が疑われ、人身事故への切り替えが認められないこともあるため、手続きは速やかに行うようにしてください。 なお、物損事故から人身事故への切り替えについては、以下のページもご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

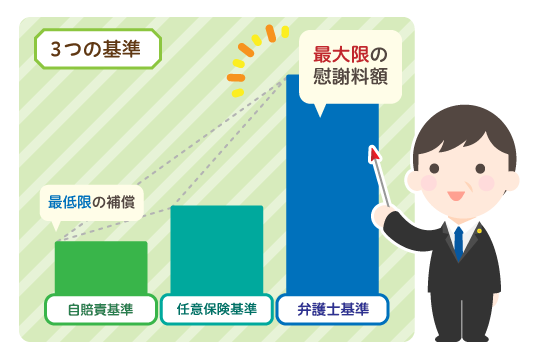

④保険会社の言い分を鵜呑みにしない

相手方保険会社から提示された示談案は、そのまますぐに受け入れないことが大切です。保険会社から提示される示談案の多くは、適切な賠償額よりも低額である可能性があります。 損害賠償金の一部である慰謝料や休業損害、逸失利益には算定に用いられる基準が3つあり、どの基準を採用するかによって金額が大きく異なります。この3つの基準のうち、被害者が本来受け取るべき適切な金額となる基準は「弁護士基準」です。 しかし、保険会社は弁護士基準ではなく、自賠責基準や任意保険基準で算出した金額を提示してくることがほとんどであるため、適切な賠償額よりも低額を提示される傾向にあります。 そのため、保険会社の言い分を鵜呑みにはしないでおきましょう。 なお、弁護士基準で計算すべき理由については、以下のページにて更に詳しく解説しております。 ぜひあわせてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

⑤示談書をしっかりと確認する

示談交渉において、当事者双方が納得して取り決めた内容を書面化したものを、示談書といいます。示談書の内容に誤記や記載漏れがないか、不当な内容でないか等をしっかりと確認してから、署名・押印しましょう。

| 交通事故の特定 | 事故発生日時、場所、当事者の情報に誤りがないか |

|---|---|

| 過失割合 | 加害者と被害者の事故に関する責任の割合が妥当か |

| 賠償金 | 治療費や慰謝料など、損害賠償項目に漏れはないか 取り決めた金額と相違ないか |

| 後遺障害等級 | 何級を前提とした示談なのか |

| 支払条件 | 支払期日や支払方法に誤りがないか |

| 精算条項 | 「この示談書に定める以外に当事者双方が債権・債務を負わないこと」といった清算条項の記載はあるか |

| 将来の後遺障害 | 示談成立後に後遺障害が発生した場合に備えて「本示談成立後に後遺障害と認定された場合には別途協議する」などの保留条項を記載しておく |

交通事故の示談交渉が長引く場合の対処法

以下にあげる例のように、さまざまな要因によって、示談交渉が長引いてしまうことがあります。

《示談交渉が長引く要因の一例》

- 示談金に納得できない

- 過失割合で意見が食い違う

- 損害と交通事故との因果関係を争う

- 治療の必要性を疑われる など

示談交渉が長引くと、最悪の場合、消滅時効の効果によって、示談金が受け取れなくなるおそれがあります。そのため、なるべく早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士が介入することで、相手方の対応が変わって、示談が成立しやすくなる可能性があります。 交通事故の示談が進まない原因と対処法について、以下ページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

保険会社との示談交渉は自分でできる?

被害者が自ら相手方保険会社と示談交渉することは可能です。 しかし、自分で示談交渉するには以下のようなリスクがあります。

- 適切な示談金の相場がわからない

- 手間がかかり、スムーズにいかない

- ストレスがかかって治療に専念できない など

適切な示談金の相場がわからなければ、相手方保険会社の提示する内容が適切かどうか判断できません。また、交通事故が原因で被った損害を立証するために様々な証拠(資料)を揃える必要がありますが、手間がかかりスムーズにいかないことも多くあります。このようなことが続くと、適切な金額で示談することができるのだろうかと不安が募り、治療に専念できなくなってしまいます。 「早期解決したい」「示談金を適正な金額で受け取りたい」と望まれる場合には、法律の専門家であり交渉のプロでもある弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットには、次のようなことが挙げられます。

- 交渉で有利になるためのアドバイスをしてもらえる

- 代理人として交渉を任せられる

- 弁護士基準で算定した賠償額の交渉ができる

- 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性が高まる

- 適切な過失割合の主張ができる

- 有益な証拠の収集をしてもらえる など

弁護士であれば、法的知識をもって相手方保険会社との交渉で有利になるためのアドバイスができます。また、休業損害や慰謝料、逸失利益の算定に使用する基準の中で最も高い基準である「弁護士基準」を使用して賠償額の交渉を行うことも可能です。 交通事故の手続きは、後遺障害等級認定の申請や傷病届の手続きなど、労力を要するだけでなく手続きが煩雑でストレスも生じやすいです。少しでもストレスを軽減させて治療に専念するためには、弁護士に依頼して様々なメリットを得ること重要であるといえます。

弁護士費用の不安は「弁護士費用特約」で解消!

「弁護士に依頼すると費用が高そう・・・」

そんな費用の不安は、“弁護士費用特約”で解消することができます。

弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼するために必要な費用をご自身が加入する保険会社に負担してもらえる、任意保険のオプションのひとつです。

基本的には、1回の事故・被害者1名につき、法律相談料10万円・依頼後の弁護士費用を300万円までの範囲を保険会社に補償してもらえます。損害賠償金が1000万円を超えるなど、損害額が非常に高額になる案件を除けば、補償の上限額を超えることは多くありません。

基本的には自己負担の心配なく弁護士に依頼することができるため、一度保険の契約内容を確認してみましょう。

弁護士費用特約について、以下のページでは更に詳しく解説しております。あわせてご一読ください。

合わせて読みたい関連記事

弁護士基準で示談交渉を行った結果、賠償額が800万円以上増額した事例

賠償金額:約95万円 ➡ 約910万円

過失割合:85対15 ➡ 90対10

後遺障害等級:10級11号

傷病名:脛骨高原骨折

ご依頼者様は、自転車で走行中に車に衝突され脛骨高原骨折等の重傷を負い、人口膝関節の挿入により後遺障害等級10級11号の認定を受けました。その後、相手方保険会社から賠償額の提示があったものの、休業損害の算定には自賠責基準が使用されており適切な金額ではありませんでした。 そこで当法人にて、ご依頼者様がご家族の介護と家事を担う専業主婦であること等を考慮した休業損害を含め、そのほかの請求項目についても弁護士基準を使用して再交渉しました。その結果こちらの主張が認められ、当初の提示額よりも800万円以上増額した約910万円にて示談することができました。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の示談に関するQ&A

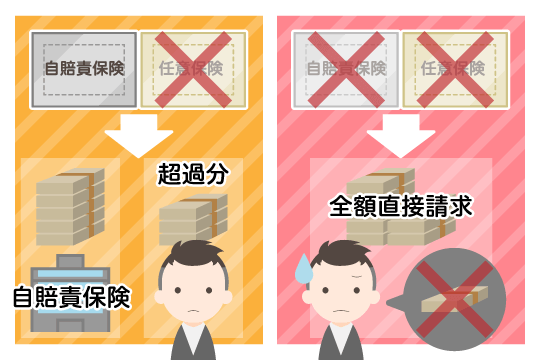

加害者が無保険だった場合の示談交渉はどうなりますか?

加害者が無保険の交通事故には、「任意保険に未加入の場合」と「強制加入である自賠責保険にも未加入の場合」の2つのケースがあります。 ① 任意保険のみ未加入の場合

① 任意保険のみ未加入の場合

任意保険のみ未加入の場合は、自賠責保険に対する被害者請求によって基本的な対人賠償を確保することができます。

② 任意保険・自賠責保険、どちらも未加入の場合

自賠責保険にも未加入の場合は、「政府保障事業」を活用して自賠責保険とほぼ同等の補償を受けることができます。政府保障事業とは、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわって塡補(立替払い)する制度です。

どちらのケースも補償を受けること自体はできますが、上限があるため、上限額を超えた損害については加害者側に直接請求しなければなりません。

加害者が無保険の場合について、以下のページにて更に詳しく解説しております。

ぜひあわせてご一読ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の示談金がもらえるのはいつですか?

示談金を受け取れるのは、基本的に示談成立後になります。 示談金は示談成立から約2週間程度で振り込まれる場合が多いですが、治療費の支出や治療による収入の減少などにより経済的な負担は大きく、早く示談金を受け取りたいと思われる方も少なくありません。 示談金を早く受け取りたい場合の方法については、以下のページにて更に詳しく解説しております。ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の示談交渉でひとつでも不安に思うことがあれば、お気軽に弁護士にご相談ください

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、被害者の方が得られるメリットが多くあります。 まず、相手方から提示された示談案が適切か精査したうえで、弁護士基準で算定した金額での賠償が期待できます。また、相手方とのやりとりも弁護士が行うため、交渉のストレスから解放されて、治療に専念することができます。さらに、事故後、なるべく早い段階で弁護士に依頼することで、アドバイス・サポートが受けられる機会が増えるので、より早く、適切な示談の成立が期待できます。 弁護士法人ALGでは、交通事故事案に精通した弁護士が多く在籍しており、弁護士とスタッフが一丸となって、ご相談者様・ご依頼者様に寄り添い、有益な結果が得られるよう、力を尽くします。示談交渉でお悩みの方、費用が心配な方も、ぜひ一度私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。