交通事故の慰謝料 | 請求できる慰謝料の相場や計算方法などを詳しく解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故の被害に遭ってしまったとき、治療費のほかに相手方に求める賠償の代表的なものとして、“慰謝料”があります。不本意な事故に遭ったわけですから、正当な慰謝料を受け取りたいと思うのは当然のことです。 しかし、交通事故の慰謝料について概要や相場を正しく理解していなければ、損をしたり、泣き寝入りしたりするおそれがあります。そこで、慰謝料についての知識を得ようとしても、計算方法が複数あることが被害者を悩ませる要因となるでしょう。 このページでは、交通事故の慰謝料について取り上げ、正当に受け取るための知識やポイントなどを解説していきます。ぜひ最後までお目通しください。 なお、以下のページにはおおよその獲得慰謝料を確認できる計算機があります。簡単な入力項目で気軽に確認できますので、ぜひお試しください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

交通事故の慰謝料とは?損害賠償金との関係

交通事故の慰謝料とは、事故に遭ったことで受けた精神的苦痛に対して賠償されるものです。 誤解されやすいのですが、よく聞く損害賠償金(示談金)と慰謝料はイコールではありません。損害賠償金の一部に慰謝料があるという枠組みを押さえておきましょう。

また、「交通事故の慰謝料は3種類ある」ことも重要なポイントです。 どんな慰謝料があるのか、下表をご確認ください。

| 入通院慰謝料 | 事故で負った怪我の治療のために、入院や通院を強いられることに対する慰謝料。 |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 事故で負った怪我が治りきらず後遺症となり、将来にわたって抱えなければならなくなったことに対する慰謝料。 |

| 死亡慰謝料 | 事故で死亡した被害者の無念さ、遺された家族に対する慰謝料。 |

慰謝料の他に請求できるもの

交通事故の損害賠償請求上では、慰謝料の他にも請求できるものがあります。

【休業損害】

休業損害とは、交通事故のせいで働けなくなったために得られなくなってしまった収入のことです。この減収分は、“損害”として賠償請求できます。

対象としては、給与を得ている方はもちろん、主婦業も労働とみなされますので、専業主婦(主夫)の方も請求できます。また、アルバイトをしている学生やフリーターも対象となり得ます。

【逸失利益】

逸失利益とは、交通事故のせいで本来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことをいいます。後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があるのが特徴で、それぞれ“損害”として賠償請求することができます。

休業損害同様、会社員などのほかに、専業主婦(主夫)や学生、無職者にも認められる可能性があります。

【その他に請求できるもの】

治療費や交通費、葬儀費用、診断書作成費用など、請求できるものはさまざまあります。

ですが、交通事故との因果関係、相当性が認められるかがポイントとなります。例えば、常識的に考えて多額のお見舞金を受け取ったり、必要以上の通院をしたりした場合には、減額や請求が認められない可能性もありますので、ご注意ください。

慰謝料の他に請求できるものについて、下表にまとめてみました。 自分に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。

| 治療や通院にかかる費用 | 治療費、入院雑費、通院交通費、駐車場代、付き添い看護費、治療用装具費など |

|---|---|

| 休業損害 | 治療のために仕事を休まなければならず減ってしまった収入のこと。減額分は“損害”として賠償請求できる。現実収入のない専業主婦(主夫)などにも認められる。 |

| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害を抱えることで、本来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のこと。 |

| 死亡逸失利益 | 死亡したことで、本来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のこと。 |

| その他 | 葬儀費用、車の修理費、代車費用、レッカー代、家屋修繕費、車両改造費、診断書作成費用、弁護士費用、遅延損害金など |

慰謝料額に差が出る理由│計算するための3つの基準

保険会社が提示してくる慰謝料と、弁護士がきちんと算定した慰謝料だと、その金額に大きな差がある場合がほとんどです。ではなぜ、この差が生まれるのでしょうか? その背景には、慰謝料を計算するための基準が3つ存在することが大きく関係しています。

| 自賠責基準 | 強制加入保険である自賠責保険が補償金額を算定するための基準。 国による補償のため確実である一方、“最低限度の補償”に留まるのが特徴。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設けている基準。 社外秘扱いで非公開だが、自賠責基準に少し上乗せした程度の補償となる。 |

| 弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定されている基準。 裁判を前提としていることから裁判基準ともいわれ、主に裁判所や弁護士が用いる。基本的に3つの算定基準のうち、最も高額な結果となる。 |

最低限の補償をするための「自賠責基準」

自賠責基準のポイントは、3つの算定基準の中で一番低額になりやすいところにあります。 強制加入保険である自賠責保険が利用する、慰謝料などの損害賠償金を算定するための基準なので、保険金額の上限に達するまでは「補償を受けられることが保障されている」といった確実性があります。 一方で、あくまでも最低限度の補償を目的としているため、3つの算定結果を比べると明らかに低額になるのが特徴です。

保険会社から提示される「任意保険基準」

任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない分を補償する保険です。そのため、算定結果は自賠責基準よりも高くはなるものの、自社の利益も考慮されることから大きな増額は望めません。 また、保険会社ごとに独自に設けられているので、基本的に社外秘で詳細は非公開となっているのが特徴です。

慰謝料が最も高額になる「弁護士基準」

弁護士基準は、基本的に3つの算定基準の中で算定結果が最も高額となる基準です。 交通事故に関するこれまでの裁判例を参考に作られた基準なので、事実を正当に評価してくれます。自賠責基準や任意保険基準の算定結果と比べると、驚くほど差が出るケースも珍しくありません。 となると、保険会社との交渉で、弁護士基準の金額に引き上げたいところですが、被害者自身ではまず応じてもらえないでしょう。裁判をも辞さない姿勢で弁護士が交渉に臨むことで初めて、裁判への発展を避けたい保険会社が応じるようになります。 弁護士基準で算定した正当な慰謝料、損害賠償金を受け取るには、弁護士への依頼がカギとなります。

入通院慰謝料の計算方法と相場~むちうちで6ヶ月通院した場合~

ここで、入通院慰謝料の計算方法と相場を押さえておきましょう。 算定基準によって金額が違ってきますので、ここでは非公開とされている任意保険基準を除き、自賠責基準と弁護士基準の計算方法と相場を比較紹介していきます。

入通院慰謝料は、個人の精神的苦痛をはかるのは難しいことから、基本的に入通院に要した日数・期間に応じて求めていきます。 このとき、自賠責基準は主に入院・通院した日数をもとに支払われるのに対し、弁護士基準は治療に要した期間をもとにする点が大きな違いとなります。実際の通院日数よりも、通院期間をもとにしたほうが数字が大きくなるのは明らかです。よって、弁護士基準による算定結果が最も高額で、正当な慰謝料金額といえます。 また、症状に見合った適切な期間、頻度で治療をしていれば、正当な入通院慰謝料が求められますので、医師の指示に従いながらきちんと通院することがポイントです。 下表は、交通事故で最も多いむちうちで6ヶ月(実通院10日/月)の通院が必要となった場合の入通院慰謝料を計算したものです。同じ条件でも、2つの基準で37万4000円もの差があることがわかります。それぞれの詳しい計算方法をみていきましょう。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 6ヶ月 | 51万6000円 | 89万円 |

自賠責基準を利用する場合

自賠責基準では、日額4300円に以下のいずれか少ないほうをかけ算して求めていきます。

- (入院日数+実際通院した日数)×2

- 入院日数+通院期間

上表の【むちうちで6ヶ月通院(実通院10日/月)した場合】を当てはめてみると、

- (入院日数+実際通院した日数)×2=(0日+60日)×2=120日

- 入院日数+通院期間=0日+180日=180日

※1ヶ月=30日とします

入通院慰謝料=4300円×120日=51万6000円となります。

弁護士基準を利用する場合

弁護士基準では、入通院期間をもとにしますが、算定上は下表にしたがって求めていきます。

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |

| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||

| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||

| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||

| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||

| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||

| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||

| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||

| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||

| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |

| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||

| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||

| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||

| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||

| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||

| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||

| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||

| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||

| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |

算定表は、怪我の程度によって【別表Ⅰ】と【別表Ⅱ】の2種類があります。例えば、危篤状態の方と、むちうちの方が同じ指標とするのはあまりにも不公平だからです。 見方は、横軸の入院期間と、縦軸の通院期間が重なり合う部分がそのまま入通院慰謝料金額となります。 【むちうちで6ヶ月通院(実通院10日/月)した場合】は、むちうちなので【別表Ⅱ】を確認します。すると、通院期間6ヶ月=89万円であることがわかります。

入通院日数が少ない場合の慰謝料について

入通院日数が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうリスクがあります。 これは、自賠責基準では算定に日数が直結することから想像がつきますが、弁護士基準にもいえることなので注意が必要です。 入通院日数があまりにも少ない場合には、治療の必要性が疑われてしまい、慰謝料が減額されてしまうリスクがあります。また、通院期間に対し極端に通院頻度が少ないといった場合でも同様です。 症状に見合った適切な通院頻度であることは、適正な慰謝料を受け取るためにとても重要です。 なお、通院期間が長期に及ぶ場合には、症状の程度などにより、弁護士基準でも通院期間ではなく【通院日数×3~3.5】として算定されるケースもあります。

それほど通院を必要としない骨折などの場合は?

骨折など頻繁な通院が必要ない場合には、慰謝料が減額されてしまうことは相当でありません。 ポイントは、「怪我の内容や程度に見合った治療をしているか」なので、骨折の経過観察のため通院頻度が少なくなっている場合には、保険会社に慰謝料の減額を主張されたら、怪我の内容や程度、治療内容等を説明して交渉する必要があります。 また、医師からこれ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならないといった“症状固定”の診断をされるまでは、リハビリのための通院も含めることができます。骨自体がくっついたとしても、動かしづらさが残っていれば症状固定とは言えず、リハビリが必要と判断されるからです。

慰謝料が1日4300円や8600円だった場合は注意!

保険会社から提示された慰謝料が、1日4300円や8600円だった場合には、自賠責基準で計算されているため要注意です。つまり、最低限度の金額になっているので、正当な慰謝料額とはいえません。 「1日4300円」は自賠責基準でいう日額なので気づきやすいですが、「1日8600円」でも注意しなければならないのはなぜでしょう? 自賠責基準の計算式を思い浮かべてみてください。

日額4300円×(入院日数+実通院日数)×2

この「×2」の場所を変えてみます。

日額4300円×2×(入院日数+実通院日数)=日額8600円×(入院日数+実通院日数)

日額8600円となり、結果的に日額4300円の場合と金額は変わりません。 パッと見た印象で安易に示談に応じてしまわないよう、きちんと見極める力をつけておきましょう。

後遺障害慰謝料の相場

前提として、後遺障害慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級に認定される必要があります。 後遺障害等級とは、症状の内容や程度などに応じて1~14級まで設けられていて、後遺症が残った場合に申請手続きを行うことで審査機関が認定するものです。「●級」と認定されることもあれば、「非該当」とされることもあります。 後遺障害慰謝料の相場は、各算定基準によって後遺障害等級ごとに決まっています。 例えば、むちうちの症状で14級に認定された場合は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となり、弁護士基準は自賠責基準の3倍以上になることがわかります。 つまり、等級数と算定基準によって金額が異なりますので、以下の3つは正当な後遺障害慰謝料を受け取るために非常に重要です。

- 後遺障害等級認定を得ること

- 症状に見合った等級に認定されること

- 弁護士基準で算定すること

| 等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円(1850万円) | - |

| 2級 | 1203万円(1373万円) | - |

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額 ※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

| 等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1350万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(1168万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円(1005万円) | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

死亡慰謝料の計算方法と相場

死亡慰謝料は、“亡くなった被害者本人の分”と“近親者固有の分”があると考えます。 本人分は「突然命を奪われた被害者の無念さは計り知れず、賠償されるべき」という考えのもと設けられていますが、請求上は請求権を受け継いだ相続人が受け取ることになります。 また、近親者固有の慰謝料は、突然被害者を失い精神的苦痛を被った近親者に対して支払われるものです。被害者の近親者とは、夫や妻といった配偶者のほか、父母、子供が代表的です。その他にも、兄弟姉妹や内縁関係者にも認められる場合があります。

| 被害者本人への慰謝料 | 亡くなった被害者本人に対する慰謝料。亡くなっているとはいえ、突然命を奪われた無念さが考慮される。 請求者:請求権を受け継いだ相続人 |

|---|---|

| 近親者固有の慰謝料 | 突然被害者を失った精神的苦痛に対する慰謝料。 請求者:配偶者、父母、子供、兄弟姉妹、内縁関係者 |

自賠責基準を利用する場合

自賠責基準の場合は、下表のように一律で金額が決まっています。

| 被害者本人への慰謝料 |

|---|

| 一律400万円 |

| 近親者(遺族)の人数 | 近親者(遺族)に対する慰謝料額 | 被扶養者がいる場合 |

|---|---|---|

| 1人 | 550万円 | 750万円 |

| 2人 | 650万円 | 850万円 |

| 3人以上 | 750万円 | 950万円 |

被害者本人への慰謝料は、性別や年齢層にかかわらず一律400万円です。 近親者(遺族)固有の慰謝料は、人数ごとに金額が決まっています。また、その近親者が被害者の扶養に入っていた場合には、プラスして200万円受け取れることになります。 例えば、専業主婦の妻と学生の子供1人を扶養しており、両親が健在の夫が交通事故で亡くなってしまった場合の死亡慰謝料は、下記の計算式のとおり「1350万円」となります。

400万円(被害者本人の慰謝料)+750万円(近親者4人の慰謝料)+200万円(被扶養者がいるため)=1350万円

弁護士基準を利用する場合

被害者の家庭内での役割に応じて、慰謝料の金額が決められています。 なお、弁護士基準では、亡くなった本人への慰謝料と近親者(遺族)への慰謝料は区別せず、合算して計算されます。

| 被害者の家庭内での役割 | 金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他 | 2000万~2500万円 |

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故慰謝料が増額・減額するケースとは?

交通事故の慰謝料は、増額するケースもあれば減額するケースもあります。 いずれにしても、被害者と加害者の個別の事情が考慮されるのがポイントです。 どんな場合に慰謝料の増減がなされるのか、ケース別にチェックしておきましょう。

慰謝料が増額するケース

加害者が重大な交通違反をしていた

加害者の明らかな交通違反のせいで事故が発生した場合に、その大きさに比例して慰謝料が増額する可能性があります。例えば、ひき逃げや飲酒運転、居眠り運転、無免許運転、著しいスピード違反といった重大な交通違反をした場合が考えられます。 実際、加害者の飲酒運転により昏睡状態の後遺障害を負った被害者に対して、弁護士基準以上の本人に対する慰謝料が認められたほか、その家族への慰謝料が認められた裁判例もあります(仙台地方裁判所 平成21年11月17日判決)。

加害者が反省しておらず態度が悪い

加害者が反省せずに不誠実な態度をとる場合、慰謝料を増額できる可能性があります。 公平性の観点から、加害者側がひどく悪質だと判断される場合には、被害者に通常よりも手厚い賠償をするべきだと考えられるからです。例えば、次のような事情がある場合に、相場の1~3割程度の増額を認めた裁判例があります。

- 事故後、被害者を救護せずに立ち去った、または立ち去ろうとした

- 事故現場から逃げ、車を修理する等して証拠を隠蔽しようとした

- 被害者に責任転嫁したり、虚偽の説明をしたりした

(赤信号だったにもかかわらず青信号だったと主張するなど) - 被害者に暴言を浴びせた

事故により被害者が失業した

事故によって被害者が失業した場合も、その他の事情を合わせて総合的に考慮すると、慰謝料が増額する可能性があります。 事故に遭っただけでも精神的苦痛を受けるのに、事故が原因の“退職”“失業”というショッキングな出来事は、輪をかけて社会的不利益を被ったといえるからです。 具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- 大怪我により、仕事に支障があるため退職せざるを得なかった

- 後遺障害が残ったことで退職を余儀なくされた など

慰謝料が増額となるポイントは、「事故と退職との因果関係の立証」にあります。 そのため、会社が発行する退職証明書や医師による診断書の記載内容が重要となってきます。 退職証明書には、業務内容の調整や配置転換などを行っても復職が難しいことを記載してもらったり、診断書には、症状による仕事への影響、制限などをできるだけ具体的に書いてもらったりすると有用です。

慰謝料が減額するケース

被害者に既往症等があった(素因減額)

事故で負った怪我の原因として、被害者の事故前からの既往症などが影響している場合には、慰謝料を含む損害賠償金が減額されてしまう可能性があります。これを素因減額といいます。 素因減額には、体質的素因と心因的素因があります。

<体質的素因>

既往症、体質的な疾患など

例:椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、変形性頚椎症、極度の肥満など

<心因的素因>

性格やストレス耐性、社会への適応状況、精神的な疾患など

例:度を越えて自己中心的な性格、自己暗示にかかりやすい性格、うつ病、PTSDなど

いずれも、事故による怪我と素因との因果関係を立証できることがマストとなります。この立証責任は加害者側にあるので、相手方保険会社から素因減額の主張を受けたら、「不当な主張ではないか」「減額に応じるとしても提案された金額は妥当かどうか」といった点をよく検討することが大切です。

被害者にも過失があった(過失相殺)

被害者にも過失がある場合には、“過失相殺”によって損害賠償金が減額されるので、結果的に慰謝料の減額にもつながり得ます。 過失相殺とは、発生した交通事故について、加害者だけではなく被害者にも落ち度があった場合に、その責任の度合い(過失割合)に応じて損害を公平に分担させることをいいます。実務上は、過失割合を「7対3」「85:15」などとされ、この割合に応じて慰謝料を含む損害賠償金が相殺されることになります。 過失相殺されるケースとしては、例えば次のような事故態様が考えられます。

- 信号機のない交差点で、対向車線から来たA車(直進車)とB車(右折車)が衝突した場合

➡基本過失割合【A対B=2対8】 - 駐車場内を歩行者Aが歩いていたところ、同じく駐車場内を走行していた自動車Bにはねられた場合

➡基本過失割合【A対B=9対1】 - 赤信号で交差点を直進しようとした自転車Aが、同じく赤信号で右折しようとした対向車Bと衝突した場合

➡基本過失割合【A対B=3対7】

なお、上記はあくまでも一例であり、基本過失割合は個別の事情に応じて変わり得ることを理解しておきましょう。

事故により被害者に利益があった(損益相殺)

事故により被害者に利益があった場合には、「二重取りを防ぐ」という加害者側との公平性の観点から「利益分の差し引き」が行われ、結果的に慰謝料が減額となる可能性があります。これを損益相殺といいます。 具体的には、以下のような事情がある場合が考えられます。

- 自賠責保険から前払いを受けた

➡自賠責保険は、希望をすれば示談成立前でも自賠責保険会社に対して被害者請求を行い、保険金の給付を受けることができます。この分は、“受領済”として損害賠償金から差し引きされます。 - 政府保障事業(交通事故被害者を救済する国の制度)を利用して補償を受けた

➡ひき逃げなど自賠責保険から補償を受けられない場合に利用することができます。いわば「自賠責保険の代わり」に受けるものなので、受領分は損害賠償金から差し引かれるのが基本です。 - 社会保険給付金を受け取った

➡健康保険や国民健康保険、厚生年金、国民年金などからの給付確定分は、二重取りとみなされ損益相殺されます。 - 労災保険金の給付が確定している

➡労災保険金のうち治療や休業に関する支給金などは、「自賠責保険の代わり」に受け取るもので二重取りはできません。よって、損益相殺により差し引きされます。

なお、生命保険金や常識的な金額の香典・見舞金、労災保険による特別支給金などの受け取りは、損益相殺の対象にはなりません。

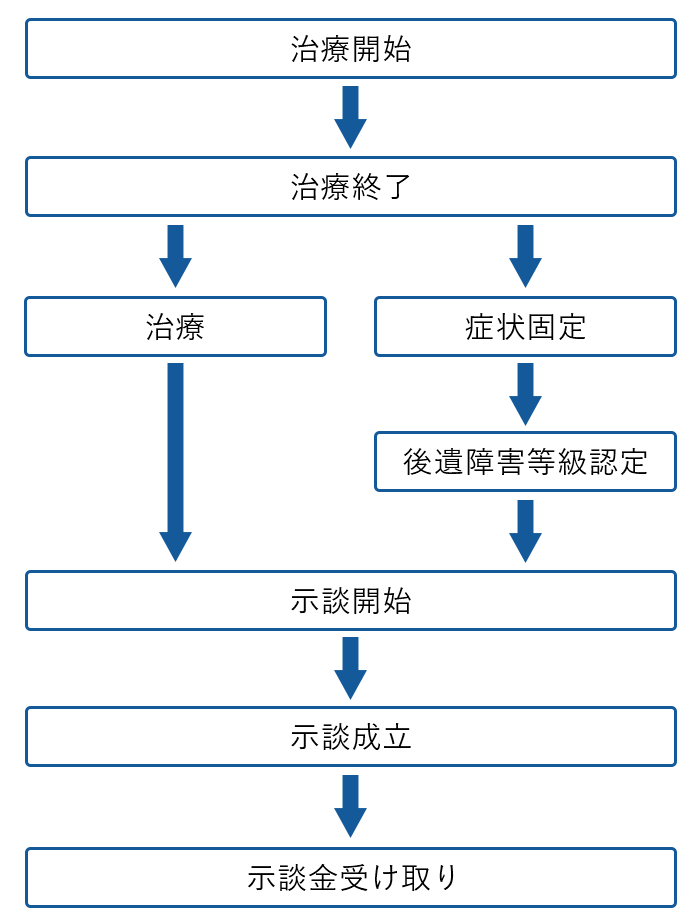

交通事故慰謝料の請求方法と流れ

ここで、交通事故慰謝料の請求方法と流れについて整理しておきましょう。 一般的には、次のような流れで進行していくので、段階ごとに確認していきます。

- ①治療開始

入通院慰謝料は、通院実績にもとづいて請求できるものなので、この段階では請求しようがない状態です。むしろ、適正な慰謝料を受け取れるよう適切な通院頻度を心がけるなどして、治療に専念することをおすすめします。 - ②治療終了

完治または症状固定の診断をもって、治療終了という扱いになります。

このタイミングで入通院慰謝料の算定が可能となりますが、実質的な支払いは、示談成立後に他の損害賠償費目と併せてまとめて受け取るのが基本です。ただし、自賠責保険に対して被害者請求をすることで治療費や交通費などの前払いを受けられたり、仮渡金の請求により一定金額を受け取ったりすることも可能です。 - ③(後遺症が残った場合)後遺障害認定

後遺障害等級の認定が得られれば、入通院慰謝料のほかに後遺障害慰謝料についても請求できます。

後遺障害慰謝料は認定された等級に応じて一定の目安があるので、このタイミングでは症状に見合った等級を獲得することが重要となります。 - ④示談開始

慰謝料を含む損害賠償内容について、保険会社とすり合わせを行います。

正当な入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が算定されているか、提示内容をしっかりと確認してください。 - ⑤示談成立

交渉を行った結果、お互いに合意できれば示談成立となり、慰謝料を含む損害賠償金が確定となります。一度示談が成立するとやり直しはできませんので、きちんと合意内容を確認するようにしましょう。 - ⑥示談金受け取り

示談成立後おおよそ1~2週間程度で示談金が振り込まれることになります。

なお、前払いや仮渡金を受け取っている場合には、相殺後の金額となりますのでご注意ください。

慰謝料はいつ受け取れるのか?

慰謝料は、基本的に示談成立後に他の損害賠償費目とトータルして受け取ります。 署名・捺印をした示談書を保険会社に送り、保険会社がその内容を確認したら晴れて示談成立となります。そこから、だいたい1~2週間程度で振り込まれることになります。 あまりにも支払いが遅い場合には、保険会社で滞留していることが考えられますので、状況確認や必要に応じて催促する連絡をしましょう。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由

結論からいうと、交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼すべきといえます。 「なぜ弁護士に依頼すべきなのか」、その理由がわかればご納得いただけるはずです。 さて、弁護士に依頼することで得られるメリットとは……?

最も高額な弁護士基準で受け取ることができる

弁護士に依頼すると、最も高額で正当な弁護士基準の慰謝料を受け取れる可能性が高まるというメリットがあります。 弁護士は、3つある算定基準のうち、最も高額な弁護士基準で算定した賠償額をもとに保険会社と交渉できる唯一の存在ともいえます。交渉事のプロである保険会社を相手にひるむことなく、裁判をも辞さない姿勢で交渉できる弁護士が介入することで、本来受け取るべき慰謝料ひいては損害賠償金を獲得できるようになります。

相手方とのやりとりをすべて任せることができる

弁護士は、「被害者の代理人となれる」という“職権”を活かして、被害者の代わりに相手方とのやりとりをしてくれます。つまり、弁護士にすべて任せられるというメリットがあるのです。 保険会社との煩わしいやりとりから解放されるうえに、弁護士基準での交渉が可能となるので正当な慰謝料や損害賠償金の獲得が現実的になります。

通院頻度や検査についてアドバイスがもらえる

弁護士から適切な通院頻度や検査についてアドバイスがもらえるため、結果的に適正な慰謝料を請求できる可能性が高くなるのも大きなメリットといえます。 入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も、症状に見合った適正額を受け取るために、適切な通院頻度の徹底や、症状を裏付ける検査を受ける必要があります。これらに関する弁護士によるコツを押さえたアドバイスは、将来的に受け取れる慰謝料の確実性・適正性を高めてくれます。

交通事故慰謝料はいくらもらった?弁護士法人ALGの解決事例

ここで、弁護士法人ALGが実際に解決に導いた事例をご紹介します。 ぜひ参考になさってください。

弁護士に依頼したことでむちうちの慰謝料が約239万円増額した事例

依頼者は、頚部と腰部のむちうち、肋骨骨折の怪我を負い、1ヶ月程通院した後症状固定の診断を受けました。“完治”ではなく“症状固定”なので、後遺症が残った状態です。 事故直後から他の弁護士に依頼していましたが、そこでは後遺障害等級の認定は難しいとのことで、申請手続きを断られてしまいました。依頼者は諦めきれず、無理を承知で納得するために手伝ってくれる弁護士を探しており、当法人にご依頼くださいました。 実際、依頼者の通院は整骨院がメインで、整形外科へは月に1度程度しか通っていないことからも、状況は厳しいものでした。そこで担当弁護士は、不十分な記載内容の診断書に着目し、病院の診療録や整骨院の施術録といった補足資料を取り寄せ申請手続きを行いました。 その結果、14級の認定を獲得でき、後遺障害分の賠償を確保することができたのです。 また、保険会社との交渉では、否定された肋骨骨折について入手資料にもとづいて主張・立証したところ、骨折を認めるかたちで入通院慰謝料を請求額の9割、後遺障害慰謝料は満額を認めさせることができました。 後遺障害等級の認定を獲得できたことで、当初提示額より約239万円もの増額に成功しました。

弁護士が手続きを行った結果、支払いを拒む加害者から約377万円の賠償金を獲得できた事例

追突事故でむちうちなどを受傷した依頼者は、転院しつつ10ヶ月ほど通院治療を行いました。しかし、相手方保険会社は「車両の損害が少ないこと」「初診時に痛みを訴えていなかったこと」などを理由に、転院先の治療費の支払いを拒んできたのです。納得できない依頼者は、当法人にご依頼くださいました。 相手方保険会社は、担当弁護士が交渉にあたっても、後遺障害等級14級に認定された結果をもっても、頑なに譲らない姿勢でした。そのため、紛争処理センターのあっせん手続きを利用することに切り替えました。その結果、当方の主張がほぼほぼ認められ、頑なに拒まれていた損害賠償金を約377万円獲得することができました。

交通事故慰謝料についての Q&A

軽傷だった場合、慰謝料は相場よりも低くなってしまいますか?

弁護士基準を例にすると、通院日数、通院期間、入院期間がわかれば、交通事故慰謝料の算定表を確認することで、慰謝料を計算することができます。 通院頻度によっては、相場よりも低くなる可能性があります。 入通院慰謝料は、基本的に治療期間に応じて支払われるものです。しかし、軽症のためにそこまで頻繁な通院を要せず、通院日数があまりにも少ない場合には、通院日数を基準に算定されることがあります。 これは加害者との公平性の観点からなされる対応ですので、弁護士基準においても、治療期間ではなく【通院日数×3】の結果で慰謝料が算定され、結果的に相場よりも低額となるケースがあります。 とはいえ、症状に見合った金額であり、自賠責基準で算定するよりも高額となるのは確かですので、この点を考えつつ保険会社との交渉に臨むことをおすすめします。

主婦だと交通事故の慰謝料が減額されてしまいますか?

主婦だからといって交通事故の慰謝料が減額されることはありませんので、ご安心ください。 意図しない事故の怪我で通院することや後遺症を抱えることは、誰もが苦痛を伴うものです。その事実は、会社員であろうが、主婦であろうが、子供であろうが変わりありませんので、正当に賠償を受ける権利があります。 一方、減額で揉めるとすれば“休業損害”が考えられます。しかし、主婦業も立派な労働とみなされ、きちんと認められるものですので、保険会社から休業損害の減額や否定の交渉を受けても怯む必要はありません。どうしても応じてもらえない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

子供も大人と同じように慰謝料はもらえますか?

子供も一人の人間として、大人と同じように慰謝料を請求することができます。

この点、逆に被害者に過失を問われる場合も同様に思えますが、「子供」ということが考慮されます。

具体的には、物事の善し悪しを判断する能力である“事理弁識能力”があるかどうかで変わってきます。一般的に、事理弁識能力は5~6歳で備わると考えられており、以下のように考慮される傾向にあります。

5歳未満…子供の過失は問われない代わりに、保護者の監督責任が問われる。

5歳以上13歳未満…大人と比べて5~10%程度過失割合が減らされる傾向にある。

13歳以上…基本的に大人と同様の扱いとされる。

なお、産まれる前の胎児は、民法上人間とみなされていません。そのため、胎児本人には慰謝料が認められていませんが、母親の苦痛は計り知れないとして母親の慰謝料が増額されるケースがあります。

整骨院で治療した場合でも慰謝料請求できますか?

整骨院で治療した場合でも、慰謝料を請求することは可能です。しかし、注意が必要です。 必ず、整形外科など病院を受診し、医師から整骨院への通院を許可・指示してもらったうえで通うようにしてください。 理由は、整骨院には医師がいないからです。医師がいない整骨院への通院は、保険会社からその必要性や相当性を疑われてしまい、場合によっては治療費や慰謝料を拒否されてしまうおそれがあります。また、医師がいないので後遺障害診断書がもらえません。後遺症が残っても必要書類である後遺障害診断書がなければ等級申請すらできず、後遺障害慰謝料を請求できなくなってしまいます。 こうした事態を防ぐためにも、医師がいる整形外科などの通院はマストとなります。整骨院への通院は、あくまでも医師の指示により補足的に利用するようにしましょう。

交通事故の慰謝料に税金は掛かりますか?また、確定申告は必要でしょうか?

基本的に、交通事故の慰謝料には税金はかかりません。慰謝料等、交通事故に遭った場合に受けられる損害賠償は、あくまでも被害者に被った損害を回復するものなので、利益は生じないと考えられます。そのため、確定申告も必要ありません。

ただし、下記のようなケースでは「利益が生じた」と判断されてしまい、課税の対象になる可能性があります。

・一般常識からみて高額すぎる慰謝料・見舞金を受け取ったケース

・会社等から、給料を補填するといった意味合いの見舞金を受け取ったケース

・死亡保険金を保険金受取人が受け取ったケース

交通事故の慰謝料を前払いしてもらうことはできますか?

慰謝料は、“完治”または“症状固定”をもって算定されるものなので、基本的に前払いしてもらうことはできません。しかし、治療費や通院交通費、休業損害といった他の損害賠償費目については、前払いを受けることができます。 具体的には、自賠責保険や任意保険に対して前払いの請求をしていきます。 ただし、自賠責保険には「120万円まで」という補償額の上限があることや、任意保険は交渉次第になってくることがネックとなり得ます。お困りの際は、弁護士費用特約の利用で弁護士に無料相談・依頼することができますので、弁護士に相談するのも一つの手です。

交通事故の慰謝料に関して不安があれば、弁護士へご相談ください

交通事故は、身体にも心にも大きな苦しみを与えるものですから、強いられた肉体的・精神的な苦痛に対して正当な慰謝料を受けたいと思われるのは当然のことです。 しかし、正当に受けるためのコツをつかんでおく必要があり、保険会社からの提示額が適正かどうか見極める力が求められます。正直、正解がわからず、負担に感じることでしょう。 そこで、ぜひ弁護士に相談してみることをおすすめします。 弁護士は、正当な慰謝料や損害賠償金を受けるためのポイントを押さえたアドバイスが可能ですし、正解がわからない依頼者に代わって保険会社に裁判を前提とした正当な交渉を持ちかけることが可能です。 交通事故に遭い、不安や悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士法人ALGにお任せください。まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話を伺わせていただきます。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。