交通事故の後遺障害とは?申請方法や正しく認定されるためのポイント

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の怪我は、治療を受けてもしびれや痛みなどの症状が残ってしまうケースがあります。 完治せずに残った「後遺症」により生じた損害については、相手方に賠償してもらうことができます。 ただし、適正な賠償を受けるためには、後遺症が「後遺障害」に該当することを認定してもらわなければなりません。 後遺障害と認定されることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できるようになります。 このページでは、後遺障害と後遺症の違いや申請方法、認定されるための注意点などについてわかりやすく解説していきます。 被害者の方が受け取れる賠償金の額を大きく左右する「交通事故の後遺障害」について、理解を深めていきましょう。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

交通事故の後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故が原因の後遺症のうち、自賠責保険が定める基準にあてはまるものをいいます。 後遺症と後遺障害は混同されがちですが、実は異なるものです。 交通事故の後遺症は、治療をしても完治せずに症状固定時に残っている症状のことです。 この後遺症のうち、一定の要件を満たすもの(詳細は後述します)が後遺障害で、症状の程度によって14段階の等級に区分されます。 交通事故の後遺障害と認定されるためには、後遺障害等級認定を申請して、この手続において、後遺症が後遺障害にあたるかどうか、1級~14級のどの等級に分類されるのかを、判断してもらう必要があります。

後遺障害等級は誰が認定する?

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が行います。 損害保険料率算出機構が全国に置いた自賠責損害調査事務所において、提出された後遺障害診断書などの書面に基づいた審査が行われ、認定結果が決められます。 提出書類に不備・不足があると、症状に合った等級が認定されないばかりか、最悪の場合、非該当になるおそれもあるため、適切な書面・資料を揃え、提出することが重要になります。 なお、認定結果に納得できず、自賠責保険・共済紛争処理機構の手続を利用した場合は、後遺障害等級の認定を、紛争処理委員会が行います。

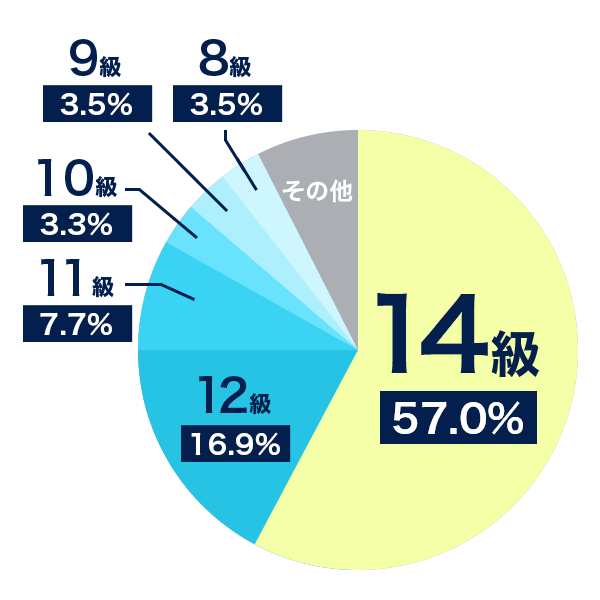

後遺障害等級の認定率

交通事故の後遺障害等級が認定される確率は、約5%程度といわれています。

認定された後遺障害のうち、全体の半数以上の割合を占めるのが、後遺障害の中で一番軽度の14級です。

認定を受けられる確率は決して高いとはいえませんが、諦める必要はありません。

認定を受けられる確率は決して高いとはいえませんが、諦める必要はありません。

後遺障害に認定されると賠償金が増える

事故の後遺症が後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった、後遺障害に対する賠償金が請求できるようになります。 後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益は、交通事故の賠償金の中でも特に高額となる可能性が高く、後遺障害等級が認定されることで賠償金が増額するといわれるのは、このためです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害を負ったために生じた、精神的苦痛に対する賠償です。 後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級ごとに決められており、後遺障害が認定されれば、基本的には等級に応じた慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料の相場はいくら?

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円 (被扶養者がいる場合:1850万円) |

2800万円 |

| 2級 | 1203万円 (被扶養者がいる場合:1373万円) |

2370万円 |

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円 (被扶養者がいる場合:1350万円) |

2800万円 |

| 2級 | 998万円 (被扶養者がいる場合:1168万円) |

2370万円 |

| 3級 | 861万円 (被扶養者がいる場合:1005万円) |

1990万円 |

| 4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※自賠責基準は新基準を反映しており、2020年3月31日以前の事故は旧基準が適用されます

上記表のとおり、後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて金額が定められています。 後遺障害慰謝料には3つの算定基準があって、どの基準を用いるかによって、同じ等級でも慰謝料額に差が生じます。 自賠責基準と弁護士基準を比較してみると、いずれも弁護士基準の方が高額であることがわかります。 なお、弁護士基準とは異なり、自賠責基準には補償の限度額が決められていて、限度額を超える金額を受け取ることはできません。 慰謝料や逸失利益などの損害賠償金の合計が限度額を超えてしまった部分は、加害者本人に請求することになります。

| 自賠責基準 | 車両所有者に加入が義務付けられた自賠責保険で用いられる基準 基本的な対人賠償を目的とし、補償の限度額があります。3つの基準の中で、最も慰謝料が低額です。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 任意保険会社が算定に用いる基準 それぞれの保険会社ごとに、独自の基準(非公開)があります。慰謝料は、自賠責基準よりやや高額だといわれています。 |

| 弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定された基準 裁判所の手続や、弁護士に依頼することで利用できます。3つの基準の中で、最も慰謝料が高額になりやすいです。 |

後遺障害が複数残った場合の慰謝料は?

事故による後遺障害は1箇所とは限りません。 手や足など、複数の箇所に後遺障害が残ってしまった場合、慰謝料は増額する可能性があります。 複数箇所に後遺障害が残ったケースでは、「併合」というルールによって、後遺障害等級の認定がなされます。 併合は、症状が重い方の等級を繰り上げて1つの等級を決定するのが基本です。 等級が繰り上がれば、その分慰謝料は増額します。 もっとも、併合のルールは複雑で例外も多く、介護を要する後遺障害や、14級が複数ある場合など、等級の繰り上げがないケースもあるため、注意が必要です。 後遺障害の併合ついて、次のページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ得られたはずの将来の収入・利益に対する補償のことです。

《後遺障害逸失利益の計算式》

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じた中間利息控除係数(ライプニッツ係数)

事故前の被害者の収入のほか、性別・年齢・職業・将来性や、後遺障害によってどのくらい労働能力が低下・喪失したのかといった事情が考慮されます。 後遺障害の等級が上がるほど、労働能力の低下・喪失率も高くなり、逸失利益の金額も高額になります。 なお、事故当時に実際の収入がなくても、将来性や労働能力の観点から、学生や専業主婦(主夫)の方も、逸失利益の請求が認められる可能性があります。 後遺障害逸失利益の計算方法について、次のページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害等級認定の要件

交通事故の後遺症すべてが後遺障害と認定されるわけではありません。 後遺障害と認定されるためには、交通事故の後遺症が、次の4つの条件を満たす必要があります。

《後遺障害と認められる4つの条件》

- ① 交通事故と後遺症に因果関係がある

- ② 症状が一貫して継続し、症状固定時に症状が残っている

- ③ 症状を医学的に証明・説明できる

- ④ 症状が自賠責保険の定める認定基準に当てはまる

後遺障害等級ごとの認定基準

後遺障害は、等級ごとにそれぞれ認定基準が定められています。 交通事故の後遺症が、認定基準を満たしているかどうかで、等級が判断されます。 等級が上がる(数字が小さい)ほど、後遺障害が重くなっています。

| 等級 | 介護を要する後遺障害 |

|---|---|

| 第1級 |

|

| 第2級 |

|

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 第1級 |

|

| 第2級 |

|

| 第3級 |

|

| 第4級 |

|

| 第5級 |

|

| 第6級 |

|

| 第7級 |

|

| 第8級 |

|

| 第9級 |

|

| 第10級 |

|

| 第11級 |

|

| 第12級 |

|

| 第13級 |

|

| 第14級 |

|

むちうちで後遺障害等級第14級が認定されるためには?

交通事故の症状で最も多い「むちうち」は、後遺症が残るケースも少なくありません。 むちうちが後遺障害に認定される場合、14級9号が認定されます。 目に見えにくい症状が多い後遺症は、自覚症状を裏付ける「他覚所見」がみられず、後遺障害等級認定で非該当となる可能性もあります。 むちうちで後遺障害等級の認定を獲得するためには、自覚症状を医学的に説明できるかどうかが重要なポイントになります。 そのため、レントゲン・CT・MRIといった画像所見や、神経学的検査の結果などとあわせて、症状の連続性・一貫性を示して、等級認定を目指すことになります。 交通事故のむちうちについて、以下ページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害等級認定を申請するタイミングはいつ?

後遺障害等級認定の申請は、医師から症状固定と診断された後に行います。 症状固定とは、もうこれ以上治療を続けても大幅な症状の改善が見込めない状態のことで、事故の損害額を算定する際に基準となる時点です。 後遺障害は、症状固定後も改善が困難な症状のことなので、症状固定後でなければ申請することができません。 症状固定後は「治療の必要性がなくなった」と判断され、以降の治療費の支払いが打ち切られるため、症状固定の時期について、医師と相談しながら慎重に判断するのが重要です。 なお、症状固定の時期には、次のような目安があります。

| むちうち | 交通事故後、3~6ヶ月程度 |

|---|---|

| 骨折 | 交通事故後、6ヶ月~1年半程度 |

| 高次脳機能障害 | 交通事故後、1年~数年 |

後遺障害の申請はいつまでできる?示談後も可能?

交通事故の被害者ご自身で後遺障害等級認定の申請をする場合(被害者請求)、次のような申請期限・時効があります。

《被害者請求の場合の申請期限・時効》

●症状固定と診断された日から3年以内

基本的に、この申請期限を過ぎてしまうと、後遺障害に対する損害賠償金を請求できる権利が時効によって消滅してしまいます。 一方、申請を相手方保険会社に一任する場合(事前認定)、申請期限はありませんが、交通事故の損害賠償請求権に消滅時効があるため、注意が必要です。 一度成立した示談は、原則やり直すことができません。 そのため、示談前に後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

後遺障害等級認定の流れと2つの申請方法

後遺障害等級認定の申請の流れを確認していきましょう。

《申請の流れ》

- ①症状固定

医師から症状固定の診断を受けます - ②医師による後遺障害診断書の作成

症状固定後、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。

後遺障害診断書は、等級認定において、認定結果を左右する重要な書類です。 - ③申請手続

等級認定の申請手続には、次の2種類の方法があります。- 事前認定:相手方保険会社に、後遺障害等級認定の申請手続を一任する方法です。

後遺障害診断書を、相手方任意保険会社に提出します。 - 被害者請求:被害者自身で申請に必要な書類を集めて申請する方法です。

後遺障害診断書とその他必要書類を、相手方自賠責保険会社に提出します。

※詳細は後述します。

- 事前認定:相手方保険会社に、後遺障害等級認定の申請手続を一任する方法です。

- ④審査

保険会社から損害保険料率算出機構へ書類が送られて書面による審査が行われます。 - ⑤結果通知

相手方保険会社を通して、後遺障害等級認定の審査結果が通知されます。

①事前認定

事前認定とは、相手方の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続を一任する方法です。 手続の流れと、メリット・デメリットは次のとおりです。

《事前認定の流れ》

- ① 医師が作成した後遺障害診断書を、相手方の任意保険会社に提出

- ② 相手方の任意保険会社が申請に必要な書類を集める

- ③ 保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送られる

- ④ 審査

- ⑤ 相手方の任意保険会社を通して、被害者に結果が通知される

《メリット》

●被害者にとって、申請手続の負担が軽い

《デメリット》

●被害者側が申請書類を確認できず、手続が不透明

●被害者側が申請手続に関わらないため、適正な認定が得られない可能性がある

●賠償金の先払いを受けられない

②被害者請求

被害者請求とは、被害者自ら後遺障害等級認定の申請手続をする方法です。 手続の流れと、メリット・デメリットは次のとおりです。

《被害者請求の流れ》

- ① 被害者自身で申請に必要な書類を作成・収集する(交通事故証明書や検査結果など)

- ② 後遺障害診断書と集めた必要書類を相手方の自賠責保険会社に提出

- ③ 保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送られる

- ④ 審査

- ⑤ 相手方の自賠責保険会社を通して、被害者に結果が通知される

《メリット》

●有効な書類を収集・提出できれば、納得のいく認定が得られる可能性が高まる

●示談成立前に、賠償金の先払いが受けられる

《デメリット》

●書類の作成・収集や保険会社のやりとりなど、多くの手間や費用がかかる

被害者請求について、次のページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害が認定されるまでの期間はどれくらい?

後遺障害等級認定までの期間は、申請から結果の通知まで、一般的に1~2ヶ月ほどかかります。 審査がスムーズに行われれば、申請後30日以内に結果が通知されることもあります。 ただし、次のようなケースでは、認定までの期間が長期化する可能性があります。

《後遺障害等級認定の期間が長期化するケース》

- 提出書類に不備・不足がある

- 交通事故と後遺症の因果関係に疑念がある

- 複数の後遺症が残った

- 高次脳機能障害など、判断が難しい症状が残った

等級認定されない・認定結果に納得できない場合は「異議申立て」

認定された後遺障害等級に納得できない、そもそも後遺障害に認定されなかった(非該当)場合、異議申立てをすることができます。 異議申立ては、後遺障害等級認定の申請を行った相手方の保険会社を介して、損害保険料率算出機構に、等級認定の再審査を何度でも求めることができます。 ただし、やみくもに異議申立てをしても、納得できる結果が得られるとは限りません。 異議申立てをするにあたり、なぜ納得のいく等級認定が得られなかったのかを分析して、審査結果を覆すために、新たな証拠や資料を集めることが重要になります。 また、異議申立て以外にも、自賠責保険・共済紛争処理機構へ再審査を申請する方法があります。 異議申立ての結果に納得できない場合は、最終的に裁判で等級認定を争う方法もあります。 もっとも、異議申立ても裁判も、ご自身で行うのは容易なことではなく、弁護士に依頼することがおすすめです。 後遺障害等級認定の異議申立てについて、次のページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害等級が正しく認定されるためのポイント

症状に見合った後遺障害等級の認定を適切に受けるために、4つのポイントをご紹介します。

《後遺障害等級が正しく認定されるための4つのポイント》

- ① 交通事故後、すぐに医療機関を受診する

- ② 適切な頻度で通院する

- ③ 効果的な後遺障害診断書を作成してもらう

- ④ 交通事故に強い弁護士に依頼する

以下、それぞれ具体的に解説していきます。

交通事故後はすぐに受診する

交通事故に遭ったらすぐに医療機関を受診して、必要な検査と治療を受けることが大切です。 なぜなら、事故から初診までに時間が空くと、傷病が事故と関係あるのかどうか疑われてしまい、因果関係を否定される可能性が高くなるためです。 症状と事故の因果関係を証明するためにも、自覚症状がない場合でも念のために病院を受診し、MRIやCT、レントゲンなどの必要な検査や医師の診察を受けることが重要になります。 初診時から症状固定時まで、一貫した症状の継続が証明できれば、他覚所見がなくても、後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

適切な頻度で通院を継続する

後遺障害等級の認定審査において、適切な通院頻度も重視されます。 通院の頻度があまりに低いと、「後遺障害が残るほどの怪我ではなかった」と疑われかねないからです。 だからといって、通院頻度が多ければよいというものでもありません。 治療期間や通院回数は、通院慰謝料にも影響し、適切でないと判断されると、本来受け取れるはずの慰謝料が減額されるおそれもあります。 症状に見合った後遺障害等級の認定を受けるためには、医師と相談しながら、月10回以上を目安に、適切な通院を心がけましょう。 適切な通院日数について、次のページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

効果的な後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級の認定結果は、後遺障害診断書が大きく影響します。 そのため、より効果的な後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが大切です。 後遺障害診断書とは、後遺症の症状について記載された診断書のことで、症状固定後に、医師によって作成されます。 原則として等級認定は、提出された書類をもとに書面審査が行われるため、後遺障害診断書が重要な役割を果たします。 等級認定を得るために効果的な診断書を作成してもらうポイントを押さえておきましょう。

《医師に効果的な後遺障害診断書を作成してもらうポイント》

- 自覚症状を細かく伝える

- 治療中から一貫して症状が続いていることを伝える

- 作成してもらった診断書に不備がないか、必ず確認する

- 弁護士に確認してもらう

後遺障害診断書の書き方について、次のページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故に強い弁護士に依頼する

後遺障害等級認定では、法的知識と医学的知識が必要です。 そこで、交通事故に強い弁護士に依頼することも、ひとつのポイントになります。

●より効果的な後遺障害診断書が提出できる

医師が作成した診断書は必ずしも等級認定に効果的な内容であるとは限りません。

弁護士の視点から診断書をチェックしてもらいましょう。

●申請手続を一任することができる

弁護士を代理人とすることで煩雑な書類収集などの申請手続をすべて任せることができて、被害者の方の負担が軽くなります。

●異議申立てのサポートを受けられる

認定結果を覆すのは容易なことではありません。

弁護士による原因分析や新たな書類収集などのサポートによって納得できる等級認定の可能性が高まります。

●損害賠償金の増額が期待できる

相手方の提示する賠償金は、弁護士に依頼することで弁護士基準の賠償額まで増額できる可能性があります。

弁護士のサポートにより後遺障害等級14級9号が認定され、約310万円の賠償金を獲得した事例

《事故概要》

ご依頼者様が信号待ちで停車中、相手方車両に後方から追突された事故です。

事故直後、頚部・腰部の痛みやしびれなどの症状が現れたため、個人の整形外科病院で通院治療されていました。

《依頼経緯》

通院治療中、今後の手続などに不安を感じられて、専門家の協力を受けるべく当法人にご依頼いただきました。

《結果》

弁護士がご依頼者様の治療内容や検査結果などを確認し、今後の治療の受け方についてアドバイスしたうえで、約1年の通院治療後、被害者請求によって後遺障害14級9号の認定を受けることができました。

これを踏まえ、弁護士が弁護士基準で賠償金を計算・交渉した結果、後遺障害慰謝料約100万円、後遺障害逸失利益約80万円を含めた賠償金、総額約310万円で示談が成立しました。

適切な等級で認定されるために、後遺障害に強い弁護士が全力でサポートいたします

交通事故の賠償金のうちの多くを占めるのが、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった、後遺障害を理由に請求できる賠償金です。 これらの賠償金は、認定された後遺障害等級によって大きく金額が変わるため、適切な後遺障害等級の認定を得る必要があります。 そのためにも、被害者請求によって後遺障害等級認定を申請するべきですが、一般の方にとってハードルが高いといわざるを得ず、弁護士によるサポートが重要になります。 弁護士であれば専門家の視点からサポートできるほか、申請手続すべてを代行することも可能なので、被害者の方の負担を軽減しつつ、納得のいく等級認定を受けられる可能性が高まります。 弁護士法人ALGでは、交通事故チームが医療チームと連携して被害者の方をトータルサポートいたします。 等級認定でたびたび問題となり得る、高度な医学論争にも対応することが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。