被害者の家族(近親者)が交通事故の慰謝料を請求できるケース

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

突然の交通事故により、生活が一変するのは被害者本人だけでなくご家族の方も同じでしょう。

ご家族の皆様も交通事故により精神的苦痛を受けた場合は、ご家族(近親者)の慰謝料を請求することができます。

民法711条で規定している近親者とは「被害者の父母、配偶者、子」です。

ここでは交通事故に遭った被害者の近親者に着目して近親者の範囲や慰謝料の相場、また実際の解決事例を紹介していきます。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

家族(近親者)が慰謝料を請求できるケース

交通事故の被害に遭った際、被害者本人だけでなく被害者家族も慰謝料を請求できる場合があります。

家族が慰謝料を請求できるケースは以下の2つです。

- ①交通事故で被害者が死亡したケース

- ②交通事故で被害者に重度の後遺障害が残ったケース

次の項目でそれぞれのケースについて詳しく解説していきます。

死亡事故の場合

死亡事故の場合、被害者は加害者に「死亡慰謝料」を請求することができます。

「死亡慰謝料」とは交通事故で被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する補償です。

しかし被害者本人は死亡してしまっているため、慰謝料を請求することはできません。そのため、遺族が死亡慰謝料を相続したという形で請求を行います。

また、民法では、生命を侵害された場合、被害者本人の「死亡慰謝料」だけでなく被害者近親者にも固有の慰謝料請求権が発生することが定められています。

「近親者固有の慰謝料」とは被害者の近親者(家族など)が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。

重い後遺障害が残った場合

後遺障害慰謝料は、原則として被害者本人にのみ請求が認められている慰謝料です。しかし、後遺障害の程度が重い場合は、被害者家族も慰謝料が請求できる場合もあります。

裁判例上、交通事故に遭い、被害者に死にも比肩する後遺障害が残った場合には、被害者の家族に対しても慰謝料が認められる可能性があります。たとえば被害者が植物状態や、高次脳機能障害となってしまった場合が想定されます。

交通事故では、被害者に後遺障害が残った場合に、「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

「後遺障害慰謝料」とは交通事故により後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償のことをいいます。

後遺障害慰謝料は1級から14級までの等級がある「後遺障害等級」に、自賠責保険において認定されなければ受け取ることはできません。

家族(近親者)が慰謝料を請求できないケース

家族(近親者)でも慰謝料を請求できないケースもあります。

後遺症について

- 後遺症が残らなかった場合

- 後遺障害が軽度の場合

被害者が生存し、後遺症が残らなかった場合には被害者自身の「入通院慰謝料」のみを、後遺症が残り「後遺障害」に当たると認められると「後遺障害慰謝料」を請求することができますが、その程度が軽度であれば近親者の慰謝料は認められません。

子供の怪我について

・子供が交通事故により怪我をして親が精神的苦痛を負った場合

交通事故により子供がけがを負うことは親御さんからしてみれば心配で精神的苦痛を負うものでしょう。しかし、親の精神的苦痛までは慰謝料として請求することはできず、子供本人の慰謝料を請求できます。

そもそも「近親者」の範囲とは

近親者とは「被害者の父母、配偶者および子」と民法第711条で定められています。

しかし、内縁の夫・妻、親族では兄弟姉妹・祖父母にも認められる場合があります。

内縁関係や婚約者も近親者に含まれる?

内縁関係であっても近親者固有の慰謝料が認められることが多いです。内縁の配偶者に当たるか否かは、次の判断基準があります。

- ①同居していることおよびその期間

- ②同一生計であること

- ③親族や勤務先等対外的社会的に夫婦として扱われていたか

こうした事情を考慮して、十分と判断されれば認められる可能性が高くなります。

被害者の兄弟は死亡慰謝料を請求できない場合がある

被害者の兄弟(姉妹)は近親者に含まれないため、原則として「近親者固有の慰謝料」は認められません。

しかし例外として認められたケースを下記に記載します。

- 遺族が兄弟しかいない

- 被害者が独立した家庭を築いていない

上記のケースの場合は「近親者固有の慰謝料」が認められることもあります。

・残された兄弟が子供の場合

一緒に過ごす時間が長い兄弟を突然失う苦悩は近親者同様と判断され、慰謝料の請求権を認められることがあります。

近親者固有の慰謝料相場

死亡事故慰謝料の相場

| 自賠責基準 | 被害者救済を目的とした最低限の補償。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 各会社でそれぞれに算定基準を持ち公表されない。 自賠責基準と同等か少し高額になる程度。 |

| 弁護士基準 | 過去の裁判例に基づき、裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準。 3つの基準の中で最も高額で、法的にも適正な金額 |

自賠責基準の場合

自賠責基準では死亡慰謝料は次のように算出されます。

・被害者本人への死亡慰謝料:400万円

・被害者遺族への死亡慰謝料:遺族の人数や扶養者の有無に応じる

| 近親者の人数 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1名 | 550万円 |

| 2名 | 650万円 |

| 3名以上 | 750万円 |

| 被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |

たとえば、被害者が配偶者と子供2人を扶養していた場合、自賠責基準の死亡慰謝料は、本人分400万円+遺族人数分750万円+扶養者がいる場合200万円=1350万円となります。

弁護士基準の場合

弁護士基準では、死亡慰謝料は被害者の家庭内での立場により異なります。

弁護士基準の慰謝料には、あらかじめ被害者本人分の慰謝料と遺族分の慰謝料の両方が含まれています。

| 被害者の立場 | 死亡慰謝料の相場 |

|---|---|

| 一家の支柱(一家の大黒柱) | 2800万円 |

| 配偶者・母親 | 2500万円 |

| その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万円~2500万円 |

一家の支柱とは、収入により家庭の生計を支えていた被害者のことで、男女は問いません。

先ほどの自賠責基準と同じ例で慰謝料額を計算してみましょう。

被害者が一家の支柱であった場合の死亡慰謝料は2800万円となり、自賠責保険と比べ約2倍の差があることがわかります。

死亡事故の慰謝料相場については以下のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害慰謝料の相場

被害者の方に後遺障害が残った場合に、近親者慰謝料が認められるケースとしては以下のようなものがあります。

- ①植物状態、脊髄損傷による四肢麻痺など被害者の方が重度の身体的障害を負ってしまった場合

- ②高次脳機能障害などにより、常に見守り看護や声かけなどを含めた介護が必要な場合

被害者がこのような重度の後遺障害が残り将来的に介護が必要となった場合、ご家族も大きな精神的苦痛・損害を被ります。このような場合では、近親者慰謝料が認められる可能性が高まります。

後遺障害慰謝料は数字が小さい等級ほど慰謝料の額が上がります。常に介護を要するものでは本人分の後遺障害慰謝料が3000万円を超える慰謝料が認められるケースもあります。

近親者慰謝料は事案によって異なりますが、裁判例では200~400万円程度を認めているものがあります。

後遺障害慰謝料の相場については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

被害者との関係によって慰謝料額は変化するのか?

被害者とのかかわり方によって変わりますが、例えば「内縁関係」であっても、配偶者と同等の関係性であったと立証できれば配偶者と同様の慰謝料が認められるでしょう。

慰謝料の金額は法律的な立場や属性のみで算定されるわけではなく、実際の生活状況などによって変わります。

被害者家族の慰謝料に関する解決事例

被害者家族の慰謝料について弁護士法人ALGが解決した事例を2つご紹介します。

死亡慰謝料及び近親者慰謝料として、約1200万円増額することができた事例

被害者の方が横断歩道のない片側一車線道路を横断中、道路を走行してきた自動車にはねられお亡くなりになられた事故です。

保険会社からの示談金が提示されている段階で弊社にご相談していただき、増額交渉から受任することになりました。

被害者の方は生前、定年退職後の夫と、社会人の息子と3人で暮らしており、家事をしながらご自身も年金を受給して生活していました。

当方弁護士が裁判例を踏まえて年金部分の逸失利益と主婦業の逸失利益をそれぞれ請求したところ、最終的に相手方保険会社はこちらの請求を認めるに至りました。その他にも死亡慰謝料および近親者慰謝料として2500万円を認め、事前提示額から約1200万円増額することができました。

後遺障害等級第2級1号が認定され、近親者慰謝料を含む賠償金が約1600万円増額された事例

被害者が夜間、交差点ではない車道を自転車で横断しようとしたところ、直進する相手車両に衝突され、後遺障害等級2級1号の認定を受けた事故です。

相手方から賠償案の提案があったものの、適切かどうかの判断がつかないことで弁護士法人ALGにご依頼されました。

当方弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、将来の介護費が含まれておらず、慰謝料も近親者慰謝料が含まれていないといった点で低額といえる内容でした。交渉の結果、退院後の自宅における付添介護費と症状固定時以降の将来介護費を認めさせることができました。また、慰謝料は弁護士基準で算定した満額が認められ、さらに近親者慰謝料も加算してもらいました。

結果、当方主張がほぼ認められ、最終的に約1600万円の増額となり、既払い分を除いて約4300万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

被害者家族の慰謝料に関するQ&A

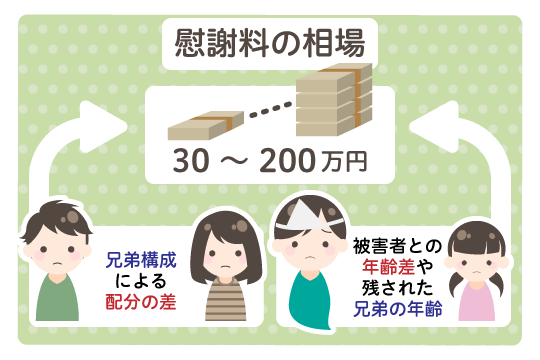

被害者の兄弟が請求できる死亡慰謝料の相場はいくらですか?

被害者の兄弟が請求できる死亡慰謝料の相場は、おおよそ30万円から200万円といわれています。

金額に幅があるのは、兄弟構成による配分の差や死亡した被害者・残された兄弟の年齢も考慮されることが理由として挙げられます。なお、被害者の兄弟のうち、相続権や近親者と同視できると認められた兄弟にのみ、慰謝料請求が認められています。

慰謝料金額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準において、それぞれおおよその限度額が決まっています。このなかで、弁護士基準で算定した慰謝料がもっとも高額となります。

死亡慰謝料を請求できる遺族の人数に制限はありますか?

死亡慰謝料や近親者固有の慰謝料を請求できる遺族の人数に制限はありません。

しかし、これらはどの基準でも、請求者ひとりひとりに一定額が支払われるわけではありません。「本人分の慰謝料」と「遺族の慰謝料」を合算し、そこから請求人数で分割します。

例えば、被害者に配偶者と子供が5人いる場合では、慰謝料の目安は自賠責基準では合計1350万円、弁護士基準では合計2800万円です。この金額を家族内で分割します。本来であれば配偶者が半分相続し、半分の金額を子が分配します。つまり、自賠責基準では配偶者675万円子1人当たり135万円、弁護士基準では配偶者1400万円子1人当たり280万円となります。

残された兄弟が子供の場合、親が代わりに慰謝料請求できますか?

残された兄弟が子供の場合でも慰謝料請求できる可能性があります。しかし未就学児のような子供が慰謝料請求のための手続きを行うことは現実的に不可能です。

そこで、民法818条において「青年に達しない子は、父母の親権に服する」と定められています。

この法律により、親や親権者は未成年の子供に代わって「法的代理人」として慰謝料を代わりに請求することができます。

付き添いのため仕事を休んだのですが、休業損害は請求できますか?

被害者の入通院に付き添うために仕事を休んだ場合は、失った収入の補償として休業損害を請求できます。

しかし、「休業損害」と「付添看護費」を二重に受け取ることはできません。

どちらも請求できる場合は、休業損害と、近親者の付添費を比べ、どちらか高い方が損害として認められます。

なお、休業損害が職業付添人の費用を超えてしまう場合は、職業付添人を雇うべきだと判断されてしまいます。つまり、職業付添人の費用が相手方へ請求できる上限金額となります。

また、休業損害の計算方法については、付添者がどのような職業に就いているのかによっても異なってきます。

交通事故の付添費については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

被害者のご家族にも慰謝料請求が認められます。まずは弁護士へご相談ください。

突然の交通事故に重大な後遺症が残った場合や、死亡してしまった時のご家族の苦しみは計り知れないものだと思います。その苦しみは慰謝料として相手方に請求できる可能性もあります。

「相手方に家族の分の慰謝料を請求したい」「この慰謝料は請求できるの?」と少しでも不安な時は弁護士にご相談ください。

弁護士ならば本人の慰謝料と近親者慰謝料を弁護士基準で算出し、請求することで増額が見込めます。

また、大切な家族が重篤な後遺症を負ってしまった際や死亡してしまった際は相手方との対応や示談交渉を冷静に済ませることは困難なことでしょう。そのような状態のとき弁護士ならば冷静に相手方に対応し、示談交渉を行います。少しでも不安や相手方とのやり取りにつかれている方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。