労災を使用した場合の慰謝料請求について

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合、適用条件に該当していれば、労災保険という通常の事故とは異なる補償を受けられます。労災保険を使ううえで、適切な補償を受けるためにはどのような注意点があるのでしょうか?本記事で詳しく解説していきます。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

労災の場合、慰謝料を受け取れる?

通勤中や仕事中の交通事故はめずらしいことではありません。バスやタクシーの運転中、トラックなどで配送中、営業の外回り中、マイカーや自転車で通勤中など、交通事故に遭うケースを挙げれば、終わりがないほどです。 このように、通勤中や仕事中に交通事故に遭ってしまった場合、一定の条件をみたせば、労災保険を利用することができます。労災保険を利用すれば、交通事故によるケガ、障害、死亡に対する給付金を受け取ることが可能です。 ただし、労災保険では、補償内容に慰謝料が入っていないため、慰謝料をもらうことはできません。そのため、加害者や加害者側の保険会社(自賠責保険・任意保険)に対して慰謝料を請求する必要があります。

労災と自賠責は併用できる

通勤中もしくは仕事中に交通事故に遭った場合、労災保険と自賠責保険、両方に対して保険金を請求することができます。 ただし、労災と自賠責で重なる補償内容については、二重に支払いを受けることができず、支給調整されます。例えば、ケガの治療で仕事を休み200万円の減収が発生した場合、自賠責から200万円の休業損害、労災から120万円の休業補償が支払われることになりますが、重なる金額は差し引かれるため、受け取れる金額は200万円+120万円-120万円=200万円となります。 なお、補償内容が重ならない慰謝料と、労災独自の特別給付金については、支給調整されず、それぞれ満額支給されます。 労災と自賠責を併用する場合、実務上では自賠責から請求することが多くなります。ただし、被害者の過失割合が大きい、長期の通院が必要になる、加害者が無保険などの場合は、先に労災に請求することをおすすめします。詳しくは、「労災を使うメリット」にてご説明します。 労災が適用され、後遺障害が残るような交通事故に遭われた方は以下のページもご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

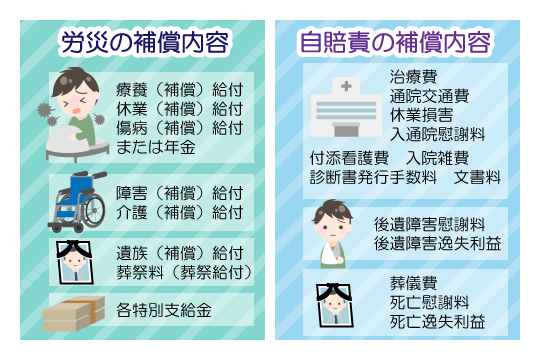

労災と自賠責の補償内容一覧

労災の補償内容

ここで、交通事故に関する労災保険の補償内容を挙げていきます。

| 傷害部分 | 療養(補償)給付 | 業務上又は通勤により発生した傷病の療養を受けるときの給付。診察、薬剤、処置・手術、入院、看護などが、治ゆ(症状固定)するまで給付されます。 |

|---|---|---|

| 休業(補償)給付 | 業務上又は通勤により発生した傷病の療養のため、賃金を受けられないときの給付。療養開始後4日目から支給され、1日につき給付基礎日額の60%が、休業日数分支給されます。 | |

| 傷病(補償)年金 | 業務上又は通勤により発生した傷病が、療養開始後1年6ヶ月経過した後も治ゆせず、一定の傷病等級に該当した場合に支給される年金 | |

| 後遺障害部分 | 障害(補償)給付 | 治ゆした後も、障害が残っている場合に支給される給付金。傷病等級1級~7級は年金、8級~14級は一時金で支払われる。 |

| 介護(補償)給付 | 傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受ける権利をもつ者で、常時または随時介護が必要であり、かつ、常時または随時介護を受けている場合に支給される給付金 | |

| 死亡部分 | 遺族(補償)給付 | 労災で死亡した被害者の遺族に支給される給付金。遺族とは被害者により扶養されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。 |

| 葬祭料(葬祭給付) | 労災で被害者が死亡した場合にかかった葬祭関係費 | |

| その他 | 各特別支給金 | 各補償給付に上乗せされる形で支給される給付金。お見舞金の一種。 |

*通勤災害と業務災害で項目名が異なります。(補償)が該当するのは、業務災害の場合です。

自賠責の補償内容

| 傷害部分 | 治療費 | 診察料、処置料、投薬料、検査料、入院費、手術費、整骨院での施術代など |

|---|---|---|

| 通院交通費 | 入院や通院の際に必要となった交通費。電車やバス代、ガソリン代など | |

| 休業損害 | 事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 | |

| 入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料 | |

| 付添看護費 | 入院や通院の際に付き添え看護した人に対する日当 | |

| 入院雑費 | 入院で必要となった日用品の購入費用や通信費など | |

| 診断書発行手数料 | 診断書、診療報酬明細書などの発行手数料 | |

| 文書料 | 交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票などの発行手数料 | |

| 後遺障害部分 | 後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する慰謝料 |

| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残らなければ得られたはずの将来の収入 | |

| 死亡部分 | 葬祭費 | 葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用 |

| 死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 | |

| 死亡逸失利益 | 事故で死亡したことにより失われた将来の収入分 |

下記の記事では、自賠責保険の補償の中でも慰謝料について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

労災と自賠責の補償内容比較表

| 補償内容 | 労災 | 自賠責※ |

|---|---|---|

| 療養(補償)給付(傷害部分実費) | 全額支給 | 傷害部分計120万円まで |

| 休業(補償)給付(休業損害) | 給付基礎日額の60%×休業日数 ※待機期間3日分は事業主負担 |

原則6100円/日 ※立証可能な場合は1万9000円までの実額 ※傷害部分計120万円まで |

| 休業特別支給金 | 給付基礎日額の20%×休業日数 | なし |

| (入通院慰謝料) | なし | 日額4300円×対象日数 ※傷害部分計120万円まで |

| 傷病(補償)給付または年金 | 傷病等級により異なる ※療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、傷病等級1~3級に該当する場合 |

なし |

| 傷病特別支給金 | 傷病等級により異なる 100万円~114万円の一時金 |

なし |

| 傷病特別年金 | 傷病等級により異なる 算定基礎日額の245日分~313日分 |

なし |

| 障害(補償)給付(後遺障害慰謝料) | 障害等級により異なる <年金>障害等級1~7級の場合 給付基礎日額の313日~131日分 <一時金>障害等級8~14級の場合 給付基礎日額の503日~56日分 |

後遺障害等級により異なる ※3000万円まで (介護を要する後遺障害ではない場合) |

| 障害特別支給金 | 障害等級により異なる <障害(補償)年金の受給対象者> 159万円~342万円の一時金 <障害(補償)一時金の受給対象者> 8万円~65万円の一時金 |

なし |

| 障害特別年金 | 障害等級により異なる <障害(補償)年金の受給対象者> 算定基礎日額の131日~313日分 |

なし |

| 障害特別一時金 | 障害等級により異なる <障害(補償)一時金の受給対象者> 算定基礎日額の56日~503日分 |

なし |

| (後遺障害逸失利益) | なし | <計算式> 基礎収入×労働能力喪失率×労働可能年数に対応するライプニッツ係数 |

| 遺族(補償)給付(遺族の慰謝料) | <年金> 遺族の人数により異なる 1人の場合:給付基礎日額×153日分 2人の場合:給付基礎日額×201日分 3人の場合:給付基礎日額×223日分 4人以上の場合:給付基礎日額×245日分 <一時金> 受給条件に該当する場合 給付基礎日額×1000日分 |

遺族の人数により異なる 1人の場合:550万円 2人の場合:650万円 3人以上の場合:750万円 被扶養者がいる場合は別途200万円 ※3000万円まで |

| 遺族特別支給金 | <遺族(補償)給付の受給対象者> 遺族の人数にかかわらず、一律300万円 |

なし |

| 遺族特別年金 | <遺族(補償)年金の受給対象者> 遺族の人数等に応じ、算定基礎日額の153~245日分 |

なし |

| 遺族特別一時金 | <遺族(補償)一時金の受給対象者> 算定基礎日額×1000日分 |

なし |

| (死亡慰謝料) | なし | 本人分400万円 |

| (死亡逸失利益) | なし | (年収または年相当額-生活費)×死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数 |

| 葬祭料 | 「31万5000円+給付基礎日額×30日分」と「給付基礎日額×60日分」の多いほう | 100万円 |

| 介護(補償)給付 | ・被害者が常時または随時要介護の状態に該当する ・その他条件による |

なし |

| 特別受給金 | <二次健康診断等給付> 条件に該当する者 |

なし |

なお、通勤災害と業務災害で項目名が異なります。(補償)が該当するのは、業務災害の場合です。

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

労災の請求方法

労災保険の請求方法をご説明します。 まず、労災指定病院を受診し、労災保険を利用することを伝えます。その後、会社から証明を受けた「療養補償給付請求書」を病院に提出し、給付が決定されると、労災保険から直接病院へ治療費が支払われるため、被害者が窓口で支払いをする必要がなくなります。 また、やむを得ず労災指定外の病院で治療を受けた場合は、被害者自身で治療費を立て替えた後、「療養補償給付請求書」や領収書等を、会社を管轄する労働基準監督署に提出すれば、治療費を受け取ることが可能です。 また、療養補償給付(治療費)以外の給付金を請求したい場合には、労働基準監督署に、各種給付金の請求書、診断書などの書類を提出すれば、給付金をもらうことができます。 なお、これらの書類以外にも、「第三者行為届」なども労基署に提出する必要があります。これは、労災保険が立て替えた分を後日加害者に請求する(求償)ことになるためです。 ただし、労災請求には、以下のように給付金ごとに請求できる期限があるので、注意が必要です。

【時効2年】

休業補償給付:賃金を受けない日の翌日から

労災指定外の病院で治療したときの療養補償給付:費用支出の翌日から

葬祭料:被害者死亡日の翌日から

【時効5年】

障害補償給付:症状固定日の翌日から

遺族補償給付:被害者死亡日の翌日から

そもそも労災が使える事故なのか確認が必要

通勤中・勤務中に交通事故に遭った場合、労災保険を申請することができます。所属する会社が労災保険に加入していれば、正社員、契約社員、アルバイトといった雇用形態に関係なく、補償を受けることが可能です。 労働中の交通事故という定義には、「通勤災害」と「業務災害」があります。具体的にどのようなケースが該当するのか、以降詳しくみていきましょう。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。通勤とは、以下のような場合を指します。

- 住居と就業場所との往復

- 就業場所から他の就業場所への移動

- 単身赴任先から帰省先への移動

例えば、終業後の帰宅途中に外食やショッピングをして事故に遭った場合には、通勤を逸脱・中断したとみなされ、労災が認められない可能性があります。ただし、通勤の逸脱・中断にも例外があり、日用品等の最小限度の買い物等は「通勤」と認められる場合もあります。

業務災害

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。業務上とは、以下のような場合を指します。

- 業務時間内

- 業務時間内の休憩中

- 出張中

いずれも、業務遂行性(事業主の支配・管理下に置かれている状態であること)と業務起因性(怪我と仕事の間に関連性があること)が認められる必要があります。仕事中に、仕事が原因で交通事故に遭ったということが、業務災害として認められる条件となります。

交通事故で労災を使うメリット・デメリット

交通事故で労災保険を使うメリットとデメリットを以下に挙げますので、ご確認ください。

メリット

交通事故で労災を使うメリットは、主に以下のとおりとなります。

治療費の自己負担がない

自賠責保険には支払い限度額があり(傷害は120万円)、これを超えると、加害者側の任意保険会社が治療費の打ち切りを迫る場合があります。労災には限度額がなく、治療期間が長くなっても治療費の支払いを打ち切られる心配がなく、治療を続けることが可能です。

労災保険では過失相殺をされない

交通事故においては、被害者にも過失があった場合、その過失割合分は自己負担というルールがあります。そのため、自賠責保険では、被害者の過失割合が7割以上の場合は、保険金が減額されます。

一方、労災の場合は過失割合による減額がないため、被害者に過失があったとしても支給額が少なくなるということはありません。

加害者が無保険でも補償を受けられる

加害者が無保険であった場合には、自賠責保険や任意保険に賠償金を請求できないため、加害者自身に賠償金を請求する必要があります。そのため、加害者に資力がない場合は、十分な賠償が受けられないおそれがあります。一方、労災保険では、加害者の保険の加入の有り無しにかかわらず、補償を受けることが可能です。

後遺障害認定が有利になる可能性がある

自賠責保険における後遺障害の認定は書類審査のみですが、労災保険における後遺障害の認定は、担当医が被害者と直接面談するため、自賠責保険よりも、被害者の症状に見合った適切な等級認定を受けられる可能性が高まります。

労災独自の給付金をもらうことができる

労災保険から、各種の給付金に上乗せされる形で特別給付金をもらえます。特別給付金は、自賠責保険から支払われる賠償金と支給調整されず、全額支給されます。

デメリット

交通事故で労災保険を使うデメリットは以下のとおりとなります。

労災保険から慰謝料は支払われない

慰謝料については、加害者や加害者側の保険会社(自賠責保険・任意保険)に請求することができますので、このデメリットは解消できます。

労災隠しのおそれ

労災認定を受けるには、労働基準監督署に提出する書類に会社の証明を受ける必要があり、会社の協力が必要です。ただし、労災保険を利用すると、労災保険料の増額や事業主に対する行政処分等が行われるため、会社が労災の手続きに協力しない可能性があります。

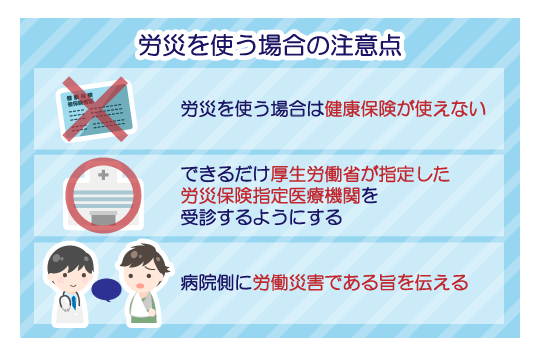

労災を使う場合の注意点

労災を使う場合は健康保険が使えない

通勤中・勤務中に怪我をした場合は、健康保険を使用することができません。これは法律で決められていることであり、必ず労災申請をする必要があります。 労働中の怪我は、健康保険が適用される「労働者の業務に起因しない怪我(私傷病)」とは扱いが異なります。そのため、交通事故が通勤災害や業務災害として認められる場合は、「健康保険が使えない」「労災申請を行う」ことを覚えておきましょう。

治療先が労災保険指定医療機関である場合とそうでない場合

労災指定病院で治療を行うと、被害者は窓口で費用を負担することなく治療を受けることが可能です。 そのため、通勤中・仕事中の交通事故によるケガの治療は、できる限り労災指定病院を受診するようにしましょう。労災指定病院で、労災の申請を行えば、被害者が治療費を支払う必要がなくなります。 また、労災保険は自賠責保険のような補償限度額がないため、通院期間が長くなったとしても、治療費の心配をすることなく、治療を続けられるというメリットがあります。 また、やむを得ない理由で、労災指定外の病院を受診した場合は、被害者自身でいったん治療費を立て替えた後、会社を管轄する労働基準監督署に労災の申請を行えば、数ヶ月後に、治療費が振り込まれます。

病院側に労働災害である旨を伝える

受診先の病院が労災指定であっても、労災指定外であっても、労災から補償を受けるためには、労働基準監督署に提出する必要書類の記載などに協力してもらわなければなりません。 そのため、通勤中・仕事中の交通事故でケガをした場合は、治療を受ける病院に対して、ケガをした事情を説明し、労災保険を利用したい旨伝えましょう。給付金の請求手続を円滑に行うためにも、ケガが「労働中の事故によって負ったもの」であることを事前に伝えておくことが大切です。

交通事故の慰謝料で労災保険を使う場合は弁護士にご相談ください

これまで述べたとおり、労災保険には治療費の心配をすることなく治療に専念できるなど様々なメリットがありますので、積極的に利用するべきです。 しかし、労災保険と自賠責保険、どちらを優先して利用するかは、支払われる補償金額や期間、後遺障害等級認定の難易度が労災保険と自賠責保険とで変わるため、被害者の個別の事情に応じて判断していく必要があります。また、労災保険の手続は、書式が複雑なため、非常に手間がかかります。 この点、交通事故問題に精通した弁護士であれば、経験的知識に基づき、労災保険の利用に関して適切なアドバイスやサポートを行うことが可能です。結果として、適切な賠償金を受けられる可能性が高まります。 交通事故の労災保険の利用でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。