交通事故の慰謝料の計算方法をわかりやすく解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

交通事故の慰謝料は、採用する計算方法によって、金額が変わることをご存じですか? 例えば、自覚症状のないむちうちや軽い打撲など軽症のケガの場合、1日の通院の慰謝料は、4300円~6000円程度の違いが生じます。 自分のケースではどの程度の慰謝料の支払いを求めることができるのか、計算方法によって慰謝料の金額はどのように変わってくるのか、本ページを通して確認してみましょう。 慰謝料がトータルでどれくらいになるのか、とにかく早く知りたいという方は、以下のリンク先の自動計算機をご活用ください。

30秒簡単計算ツール!おおよその損害額を簡単に計算できます!

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

交通事故には3つの慰謝料がある

交通事故の慰謝料とは、事故の被害者が受けた精神的苦痛に対する補償金のことをいいます。 交通事故の慰謝料には以下の3つがあります。

- ①入通院慰謝料 (ケガの治療を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料)

- ②後遺障害慰謝料(後遺障害を負った精神的苦痛に対する慰謝料)

- ③死亡慰謝料 (死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料)

各詳細については、下表をご覧ください。

| 入通院慰謝料 | ケガの治療を余儀なくされた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 初診日~治療終了日または症状固定日までの入通院期間、実際に入通院した日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容等に基づき、金額が決められる。 |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負った精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。 |

| 死亡慰謝料 | 被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。基本的に、遺族の人数や扶養者の有無、被害者の家族内での立場等に基づき、金額が決められる。 |

なお、交通事故において慰謝料が発生するのは、基本的に、人身事故の場合だけです。 誰もケガをしておらず、車や建物などが壊れただけの物損事故では、基本的に慰謝料は発生しません。ただし、車両本体の賠償や代車使用料、買い替え費用等の補償は受けることができます。

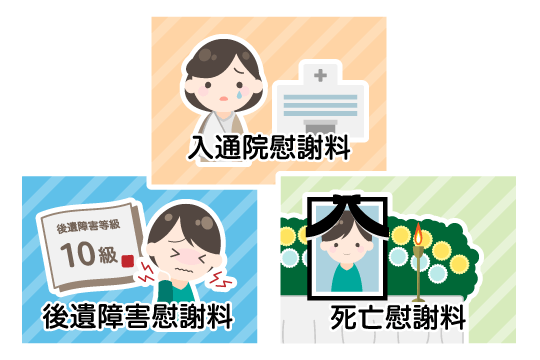

計算に使う基準によって慰謝料額は異なる

交通事故の慰謝料を算定するための基準として、以下の3つが挙げられます。

- ①自賠責基準

- ②任意保険基準

- ③弁護士基準

各詳細については、下表をご覧ください。

| 自賠責基準 | 自賠責保険が用いる、基本的な対人賠償を確保するための基準。 被害者側に過失がない事故の場合は最も低い保険金額となる傾向がある。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の保険金には120万円の支払上限額がある。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定している基準(※基本的に非公開) 賠償額は弁護士基準よりは低くなる傾向にある。 |

| 弁護士基準 | 交通事故の裁判例をもとに作られた基準。 弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判等において用いられる。被害者に過失がない場合の賠償額は、最も高くなる傾向がある。 |

3つの基準のうちどの基準を使って計算するかによって、慰謝料の金額に差が出ます。 慰謝料の金額は、①自賠責基準 ≦ ②任意保険基準 ≦ ②弁護士基準の順番で高くなる傾向があります。

自賠責基準は、法律で加入が強制されている自賠責保険の基準です。保険金額は最も低くなる傾向にあります。また、任意保険基準は、自賠責基準と同程度の傾向にあります。そのためこれらの基準では、それほど高額の慰謝料は期待できません。 一方、弁護士基準は弁護士が示談交渉を行う際に用いる基準です。これは過去の裁判例をもとに作られたものなので、賠償額が最も高くなり得る基準でもあります。自賠責基準や任意保険基準の2~3倍程度の慰謝料を受けとることができるケースも存在します。 そのため、交通事故の被害者は、弁護士基準での慰謝料を請求するべきといえるでしょう。

入通院慰謝料の計算方法

それでは、自賠責基準と弁護士基準を使って、入通院慰謝料を算定してみましょう。 任意保険基準は、任意保険会社ごとに異なり、公表もされていないため、ここでは省略します。 精神的苦痛の大きさは目に見えないので、入通院慰謝料は、基本的に、入通院期間や実際に入通院した日数、ケガの程度、治療の経過などに応じて算定されます。 入通院慰謝料の算定対象となる期間は、基本的には、事故日からケガの完治日または症状固定日までとなります。症状固定日とは、ケガの治療を尽くしたものの、これ以上治療を続けても変化する見込みがないと判断された日をいいます。 なお、自賠責基準では、通院期間と入通院日数を比較して慰謝料を算定しますが、弁護士基準では、入通院期間を基本として通院頻度などを考慮して算定するという違いがあります。

自賠責基準

自賠責基準では、以下の①と②を比較し、金額が低い方を入通院慰謝料の金額とします。

①4300円×入通院期間(事故日~ケガの完治日または症状固定日)

②4300円×実際に入通院した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故については4200円で計算します。

例えば、1日だけ通院したような場合で考えてみると、②より①の方が低額であるため、慰謝料は1日分の4300円を請求できることとなります。

それでは、以下のケースで具体的な慰謝料を算定してみましょう。

(例)入院5日、通院期間(入院を除く)5ヶ月(150日)のうち、実際に通院した日数(入院を除く)が80日

①4300円×(5日+150日)=66万6500円

②4300円×(5日+80日)×2=73万1000円

この場合、②より①の方が低額であるため、自賠責基準による慰謝料の金額は66万6500円となります。

弁護士基準

弁護士基準では、以下の「入通院慰謝料算定表」を用いて、入通院期間に応じた慰謝料を算定します。 算定表には2種類あり、以下のように使い分けます。

- 通常の傷害(骨折や脱臼など)の場合→別表Ⅰ

- 他覚所見のないむちうちや軽い打撲・捻挫などの場合→別表Ⅱ

算定表の横軸が入院期間、縦軸が通院期間を示しています。 30日をひと月とし、入院期間と通院期間がクロスする部分に書かれた金額が、入通院慰謝料の一定の基準額となります。 入院期間や通院期間が1ヶ月未満の場合や、日数を月数になおして端数が出る場合は、通院・入院1ヶ月分の慰謝料を30日で割って日割り計算をし、慰謝料を算出します。 ただし、算定表の金額はあくまで訴訟で請求した場合の目安であるため、この通りの慰謝料が支払われるわけではありません。通院頻度やケガの部位・程度、事故態様、治療の経過など個別の事情により、増額したり、減額したりする場合があります。

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |

| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||

| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||

| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||

| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||

| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||

| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||

| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||

| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||

| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |

| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||

| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||

| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||

| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||

| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||

| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||

| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||

| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||

| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |

表の期間以上の入院・通院があった場合

もしも、算定表に書かれた期間以上に、入院・通院期間を要したときは、入通院期間1ヶ月につき、それぞれ15ヶ月の基準額から、14ヶ月の基準額を差し引いた金額をプラスして、16ヶ月以降の基準額を算出します。 それでは、骨折など重症のケガ(別表Ⅰを使うべきケース)をした場合を想定し、以下の例で慰謝料を算出してみましょう。

・入院のみ16ヶ月間 ➡ 340万円+(340万円-334万円)=346万円 ・通院のみ17ヶ月間 ➡ 164万円+(164万円-162万円)×2ヶ月分=168万円 ・入院5ヶ月間・通院18ヶ月間 ➡ 286万円+(286万円-284万円)×3ヶ月分=292万円

交通事故の慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害慰謝料の計算方法

交通事故が原因で、痛みやしびれが残ったり、体が思うように動かなくなったりするなど後遺症が残った場合に、自賠責保険を通じて、後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。 後遺障害慰謝料は、認定を受けた後遺障害等級(障害の重さ)に応じて、一定の基準額が設けられており、等級ごとの慰謝料は以下の算定表のとおりです。 表を見ると、自賠責基準よりも弁護士基準の方が、どの等級においても高額となっていることがわかります。 なお、自賠責基準では、以下のように算定表を区別しています。

・植物状態や寝たきりなど、介護が必要な程度の障害→【別表第1】

・その他の障害→【別表第2】

1級・2級について見ると、【別表第2】よりも、介護が必要なためより重い障害と評価される【別表第1】の慰謝料の方が高額になっていることがわかります。 一方、弁護士基準では、表は区別されていませんが、介護が必要な【別表第1】の1級・2級等の認定を受けた場合には、慰謝料増額の可能性があります。

後遺障害等級や申請方法についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円(1600万円) | – |

| 2級 | 1203万円(1163万円) | – |

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日以前に発生した事故の場合は、( )の旧基準が適用されます。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |

| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |

| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |

| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円(※変更なし) | 180万円 |

| 14級 | 32万円(※変更なし) | 110万円 |

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日以前に発生した事故の場合は、( )の旧基準が適用されます。

被害者に被扶養者がいる場合

事故の被害者に、夫や妻、子供などの被扶養者がいる場合、前項の表の金額+αを請求できることがあります。 自賠責基準では、後遺障害等級第1~3級を獲得した被害者に扶養者がいる場合には、各等級、以下の表の金額を目安に慰謝料額が決定します。 他方で、弁護士基準では、等級によって被扶養者への慰謝料が支払われるのかどうかも含め、具体的な定めはありません。しかし、被害者が植物状態や四肢麻痺等、重度の後遺障害を負うことは、将来にわたって介護を余儀なくされる近親者にも精神的苦痛が生じるとして、被害者本人の分とは別に、“近親者の慰謝料”が認められる可能性があります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 |

|---|---|

| 1級 | 1850万円(1800万円) |

| 2級 | 1373万円(1333万円) |

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 |

|---|---|

| 1級 | 1350万円(1300万円) |

| 2級 | 1168万円(1128万円) |

| 3級 | 1005万円(973万円) |

死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人への慰謝料と、遺族への慰謝料からなります。 他の2つの慰謝料と異なる点は、被害者本人が亡くなっているということです。そのため、基本的には、亡くなった被害者に代わり、被害者の相続人にあたる遺族が、死亡慰謝料を請求します。 自賠責基準では、被害者本人の慰謝料が400万円(350万円)と定額化されており、そこに遺族の人数や被扶養者の有無などに応じた金額をプラスして、慰謝料を算定します。 一方、弁護士基準では、被害者の家庭での立場に応じた慰謝料の一応の目安(被害者本人分と遺族分を合わせた額)が定められています。これを基本として、被害者の年齢や収入、事故態様、遺族の苦痛の大きさなど個別の事情を加味して、最終的な慰謝料額を算定します。

自賠責基準での計算方法

被害者本人の慰謝料400万円(350万円)※2+遺族の慰謝料

自賠責保険では、交通事故に見舞われた被害者とその遺族の迅速な救済のために、(ア)被害者本人の慰謝料額、(イ)請求権者の人数による遺族の慰謝料額、(ウ)被害者に被扶養者がいる場合の加算額を一律にしています。

(ア) 被害者本人の慰謝料額 ➡ 400万円(350万円)※2

(イ) 請求権者※3の人数による遺族の慰謝料額

➡ 1人:550万円、2人:650万円、3人以上※4:750万円

(ウ) 被扶養者がいる場合 ➡ 遺族の慰謝料+200万円

なお、(イ)・(ウ)を表にまとめると、以下のとおりです。

| 請求権者数 | 慰謝料額 | 被扶養者がいる場合 |

|---|---|---|

| 1人 | 550万円 | 750万円 |

| 2人 | 650万円 | 850万円 |

| 3人以上 | 750万円 | 950万円 |

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、かっこ書きで示された旧基準の350万円が適用されます。 ※3:請求権者は被害者の父母・配偶者・子供に限られます。 ※4:請求権者が4人以上の場合でも、750万円が限度となります。

弁護士基準

弁護士基準では、亡くなった被害者の属性に応じて死亡慰謝料の額が変わってきます。 具体的には、被害者が「一家の支柱」の場合には2800万円、「母親・配偶者」の場合には2500万円、「その他(独身の男女、子供、幼児等)」の場合には2000万~2500万円を一応の目安し、事故態様や加害者の態度、事故が遺族に与えた影響、その他個別具体的な事情が考慮され、増減額するか否か判断されます。

| 被害者の属性 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万~2500万円 |

交通事故の慰謝料が計算より増額・減額するケース

増額する可能性があるケース

加害者に故意または重過失がある場合や著しく不誠実な態度

故意または重過失がある場合の例として、加害者側にひき逃げ、飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反、ことさらに信号を無視したなどの事情がある場合が挙げられます。 著しく不誠実な態度の例として、事故後すぐに救護を行わない、常軌を逸したと評価されてもやむを得ない訴訟態度、被害者に責任を転嫁する供述をし、被害者の名誉等を害した、刑事裁判で約束したのに一度も見舞いに来ない場合などが挙げられます。 ただし、多くの裁判例では、これらの事情が複数個考慮されて増額が認められているので、これらの事情が1つでもあれば増額が認められるとは言い切れないことには注意が必要です。

被害者の親族が精神疾患に罹患した場合

事故直後に被害者の悲惨な状態を目にした母がPTSDに罹患した場合などです。この場合も、被害者の親族が精神疾患に罹った場合、当然に慰謝料が増額するのではないことに注意が必要です。

減額するケース

素因減額

事故前から持病(既往症)があった場合。例えば、椎間板ヘルニア持ちの方が事故によりむちうちを負い、必要以上に治療が長引いたり、本来なら残らない後遺障害が残ったりした場合。

通院日数が少ない場合

自賠責基準では、通院日数が少ないと慰謝料の合計額が減ります。また、弁護士基準でも、通院期間が長期にわたる場合には、通院頻度等を考慮して、実際に入通院した日数の約3~3.5倍が慰謝料算定の期間として用いられることがあります。

過失相殺

前方不注意など被害者にも過失があった場合は、過失割合に応じ、慰謝料含む賠償額全体が減額されます。例えば、慰謝料が400万円で、過失割合が9対1の場合は、慰謝料が40万円減額されます。

損益相殺

労災保険から保険金の支払いを受けたなど、加害者からの損害賠償金以外に、交通事故をきっかけに何らかの利益を受けている場合は、損害賠償額から利益相当額が差し引かれます。

弁護士基準で計算した慰謝料額を請求する方法

慰謝料は弁護士基準で算定した方が高額になる傾向にあります。 しかし、被害者が自分で弁護士基準を請求したとしても、保険会社がこれに応じることはほとんどないでしょう。これは、弁護士基準での交渉には専門知識が必要となることが多いうえ、保険会社は賠償交渉の知識と経験を豊富に持っているからです。 一方で、弁護士は交渉や裁判の専門知識を備えています。そこで、弁護士が示談交渉を行うと、保険会社は裁判への移行を警戒せざるをえません。保険会社からすれば、裁判を起こされると、余計な費用や労力がかかってしまいます。そのため、弁護士が交渉をした場合、保険会社は、裁判を起こさずとも、弁護士基準に近い金額で慰謝料を提示してくる可能性が高まるのです。 そのため、慰謝料の増額を目指したい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士に依頼すると、他にも以下のメリットがあります。

- 示談交渉を代行してもらえるため、被害者に有利に交渉を進められる

- 通院方法のアドバイスや後遺障害認定のサポートが受けられるため、適正な賠償の獲得の可能性が高まる

- 適切な過失割合を算定できる

弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

弁護士が交渉した結果、慰謝料を含む損害賠償額を900万円以上増額できた事例

弁護士が交渉した結果、慰謝料を含む損害賠償金を大幅に増額できた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

<事案>

依頼者が横断歩道を自転車で走行中、交差点に進入した相手車に衝突され、右脛骨骨折等の重傷(後遺障害12級13号)を負った事案です。3年以上の通院治療後、相手方保険会社から賠償額が提示されたものの、妥当性が判断できず、弁護士法人ALGに依頼されました。

<弁護士の対応>

弁護士は依頼者の治療状況や生活状況等を詳細にヒアリングしました。これを踏まえて、保険会社に以下の点を主張し、兼業主婦の休業損害を認めるよう交渉を行いました。

- 依頼者は週4日のパート勤務を行いながら、家族のために家事を行う兼業主婦であったこと

- 松葉杖を使用していた時期は買い物がままならず、体も思うように動かず、育ち盛りの子供のお弁当作りが困難だったこと等

交渉の結果、保険会社は休業損害を認めました。そして、保険会社の当初提示額320万円よりも900万円以上アップした、1260万円の賠償金を支払う内容で示談を成立させることに成功しました。

弁護士基準で計算した慰謝料請求をお考えの場合は、弁護士にご相談ください

これまで見てきたとおり、自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料額が大きく変わる可能性があります。 しかし、自分で交渉に臨んでも弁護士基準で計算した金額を認めてもらうことは難しいことが少なくありません。その場合には、弁護士への依頼を検討することになります。 もっとも、弁護士に依頼するとなると、費用面が心配になる方もいらっしゃると思います。弁護法人ALGでは、ご相談者様のケースでは賠償金がどのぐらいになるのか、費用はどれぐらいかかるのか、慰謝料の増額の可能性などを無料で診断することが可能です。 また、本記事の計算例で示した慰謝料額は、あくまでも参考であり、個別の事情により金額が変動する場合があります。具体的な金額を知りたい、交渉を弁護士に依頼したいなど、慰謝料でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談下さい。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。