交通事故の慰謝料の相場はいくら?増額のポイントや自動計算機もご紹介

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

交通事故の慰謝料とは、交通事故に遭ったことで被害者の方が受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭のことです。 交通事故の慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)には相場があって、計算方法や使用する算定基準によって金額が大きく変わります。 一般的に、相手方の保険会社から提示される慰謝料は相場よりも低い金額であることが多いです。 そこで、示談交渉を行う上で重要な【交通事故の慰謝料の相場】について、本ページで理解を深めていきましょう。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

交通事故の慰謝料の相場はいくら?

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。 弁護士基準を例にとると、入通院慰謝料は期間に応じて算定されますが、後遺障害慰謝料は110万~2800万円程度、死亡慰謝料は2000万~2800万円程度です。 請求できる慰謝料は、事故やケガの状況によって変わります。 以下、慰謝料の種類と相場を表にまとめました。

| 慰謝料の種類 | 概要 | 相場 |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料 | 入通院治療を行った場合に請求できる慰謝料 | ‐ |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料 | 110万~2800万円 |

| 死亡慰謝料 | 被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料 | 2000万~2800万円 |

慰謝料を計算する3つの基準

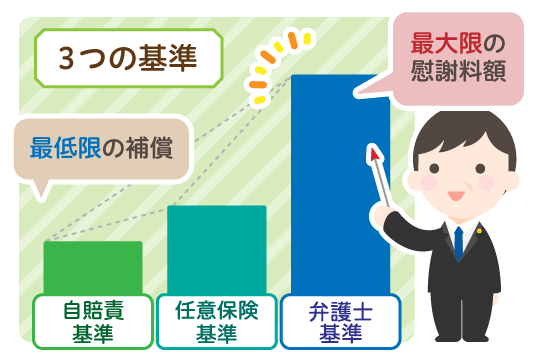

交通事故の慰謝料の計算には、3つの算定基準があります。

| 自賠責基準 | 強制保険の自賠責保険会社による基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 任意保険会社ごとに算定基準を持っていて、非公開 |

| 弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定された基準で最も高額になることが多い |

慰謝料が高額になるのはどの基準?

一般的に、弁護士基準が最も高額になります。 3つの算定基準は、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順で慰謝料が高額になることが多いです。

弁護士基準で交渉するためには?

弁護士基準での慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼することをおすすめします。 なぜなら被害者ご自身で弁護士基準の慰謝料を請求しても、相手方が応じてくれる可能性が低いためです。

今すぐ慰謝料額を知りたいなら自動計算機もおすすめ!

慰謝料額を今すぐ知りたいという方は、以下ページから自動計算機をご活用ください。 必要事項を入力するだけで、請求できる慰謝料や逸失利益などの損害賠償金の目安を知ることができます。

具体的な金額を知りたい方は、弁護士に相談しましょう

自動計算機でわかるのは、あくまで目安の金額です。 より具体的な金額を知りたい方は、個別の事情を考慮した慰謝料を算定できる弁護士に相談することをおすすめします。

入通院慰謝料の相場

交通事故で通院・入院したことで受けた精神的苦痛に対する【入通院慰謝料】の相場は、通院期間や算定基準によって異なります。 通院期間1~6ヶ月の場合、入通院慰謝料の相場は、むちうちなどの軽症時で19万~89万円、骨折などの重症時で28万~116万円です。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 軽症/重症 |

|---|---|---|

| 1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6000円 | 19万円/28万円 |

| 2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2000円 | 36万円/52万円 |

| 3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円/73万円 |

| 4ヶ月(実通院日数40日) | 34万4000円 | 67万円/90万円 |

| 5ヶ月(実通院日数50日) | 43万円 | 79万円/105万円 |

| 6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 89万円/116万円 |

通院期間ごとの入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準※で比較してみました。

どの通院期間も、弁護士基準の方が高額になることがわかります。

※任意保険基準は保険会社ごとに算定基準が異なるため、こちらでは割愛します

自賠責基準の場合

自賠責基準で入通院慰謝料を算定する場合、1日当たりの慰謝料は4300円と定額です。 そのため、入通院期間や実通院日数が直接的に慰謝料額に影響します。 慰謝料の算定には、次の2つの計算式を使用します。

①日額4300円×入通院期間

②日額4300円×(入院日数+実通院日数)×2倍

➡①と②のうち、金額が少ない方を採用します

【頚椎捻挫(むちうち)により通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日の慰謝料相場】

①日額4300円×180日=77万4000円

②日額4300円×60日×2倍=51万6000円

➡①より②の方が低額となるため、②を採用します。

したがって、このケースの入通院慰謝料の相場は51万6000円となります。

弁護士基準の場合

弁護士基準の入通院慰謝料は、慰謝料算定表を使用して算定します。 慰謝料算定表は、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」※という書籍に記載されている「別表Ⅰ・Ⅱ」の2種類の表を使用します。 ※「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」を使用することもあります

●別表Ⅰ:骨折などの重症時に用いる算定表

●別表Ⅱ:他覚所見のないむちうちなどの軽症時に用いる算定表

➡各表の入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所が、入通院慰謝料の相場です。

【頚椎捻挫(むちうち)により通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日の慰謝料相場】

●軽症時(別表Ⅱ)=89万円

●重症時(別表Ⅰ)=116万円

➡同じケースの自賠責基準の慰謝料額相場は51万6000円なので、症状の程度にかかわらず、弁護士基準の方が高額になることがわかります。

| 通常の怪我の場合【別表Ⅰ】 | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | |

| 通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |

| 1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |

| 2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |

| 3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |

| 4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |

| 5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |

| 6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |

| 7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||

| 8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||

| 9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||

| 10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||

| 11ヶ月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||

| 12ヶ月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||

| 13ヶ月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||

| 14ヶ月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||

| 15ヶ月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 | ||||||||||

| むちうち等で他覚所見がなく、比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月 | 14ヶ月 | 15ヶ月 | |

| 通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |

| 1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |

| 2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |

| 3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |

| 4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |

| 5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |

| 6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |

| 7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||

| 8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||

| 9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||

| 10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||

| 11ヶ月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||

| 12ヶ月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||

| 13ヶ月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||

| 14ヶ月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||

| 15ヶ月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 | ||||||||||

後遺障害慰謝料の相場

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 1,150万円 (1,650万円) |

1,600万円 | 2,800万円 |

| 2級 | 998万円 (1,203万円) |

1,300万円 | 2,370万円 |

| 3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |

| 4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |

| 5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |

| 6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |

| 7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |

| 8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

※自賠責基準の後遺障害1級と2級にある()内の金額は、被扶養者がいた場合の金額です。

事故で後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料は、認定された等級によって算定基準ごとの相場が決まっています。 最も軽い等級である後遺障害14級の慰謝料相場は、自賠責基準が32万円、弁護士基準が110万円です。

●後遺障害等級は14段階に区分されている 後遺障害等級は、後遺症が残った部位や程度に応じて、最も重い1級から、最も軽い14級までの14段階に区分され、等級が上がるにつれて程度が重く、慰謝料が高額になります。 14級の慰謝料相場では、弁護士基準の方が3倍近く高額になります。

むちうちで後遺症が残ったときの相場比較

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |

| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |

交通事故のケガの中で最も多いのが「むちうち」です。 むちうちで後遺症が残り、後遺障害等級認定を申請すると、症状に応じて12級13号または14級9号が認定される可能性があります。 むちうちで12級13号が認定されると、慰謝料相場は自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円です。 14級9号でも自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となり、自賠責基準と弁護士基準で約3倍の違いがあることがわかります。 むちうちの後遺症で認定される可能性のある12級と14級の違いを押さえておきましょう。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

むちうちの種類と症状や認定されるポイントについては以下で詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

死亡慰謝料の相場

交通事故で被害者の方が亡くなってしまったことによる精神的苦痛に対する死亡慰謝料の相場は、自賠責基準で400万~最大1350万円、弁護士基準で2000万~2800万円です。 死亡慰謝料は、“亡くなられた被害者本人の分”と“遺族の分”があります。 自賠責基準はそれぞれ別枠で金額が定められて、弁護士基準は“本人の分”に“遺族の分”が含まれた金額になっています。 それぞれ、次項で詳しくみていきましょう。 なお、任意保険基準は弁護士基準同様に、“本人の分”に“遺族の分”が含まれた金額であることが多いですが、詳細は各保険会社によって異なるため割愛いたします。

自賠責基準の場合

自賠責基準の死亡慰謝料は、“亡くなった被害者本人の分”と“遺族の分”の慰謝料を分けて金額が定められています。 一律400万円の“本人分”の慰謝料に、ご遺族の人数・被扶養者の有無に応じた“遺族分”の慰謝料が加算されます。

| 本人の慰謝料 | 遺族の慰謝料 | |

|---|---|---|

| 400万円 | 【遺族1名】 +550万円 | 【被扶養者がいる場合】 +200万円 |

| 【遺族2名】 +650万円 | ||

| 【遺族3名以上】 +750万円 | ||

●亡くなられた被害者に、3名のご遺族(すべて被扶養者)がいた場合

400万円+750万円+200万円=1350万円

➡よって、このケースの死亡慰謝料は1350万円です。

●死亡慰謝料の対象となるご遺族とは?

原則として、被害者の「父母」「配偶者」「子供」に限定されます。

●自賠責保険から支払われる保険金には上限があります

死亡事故の場合、上限は3000万円です。

したがって、“本人の慰謝料”と“遺族の慰謝料”のほか、“葬儀費”と“逸失利益”、これらを合計して3000万円までしか自賠責保険から受け取ることができません。

弁護士基準の場合

弁護士基準の死亡慰謝料は、“亡くなった被害者本人の分”に“遺族の分”を合わせた金額があらかじめ定められていて、「本人がご家庭でどのような立場であったか」によって慰謝料の金額が変わります。

| 家庭内の立場 | 慰謝料 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 配偶者、母親 | 2500万円 |

| そのほか(独身、高齢者など) | 2000~2500万円 |

●自賠責基準よりも弁護士基準の死亡慰謝料の方が高額になる 自賠責保険の死亡慰謝料は最大で1350万円なので、被害者の方がどの立場であっても、弁護士基準の方が高額になることがわかります。

交通事故慰謝料が相場より増額・減額されるケースとは?

慰謝料の相場は算定基準ごとにある程度決まっています。ただし、個別の状況によっては相場よりも増額・減額される場合があります。 以下で増額されるケース、減額されるケースについて詳しく解説していきます。

慰謝料が増額されるケース

交通事故の慰謝料は、加害者側の理由で増額するケースと、被害者側の理由で増額するケースがあります。

《加害者側の理由で増額するケース》

- 無免許・飲酒運転など、加害者が重大な交通違反をしていた

- 事故を否認する等、加害者の態度が著しく不誠実 など

《被害者側の理由で増額するケース》

- 麻酔できない手術や、繰り返し手術を受けるなど、過酷な治療を強いられた

- 事故によって流産、中絶をした

- 事故で被害者が亡くなり、遺族が精神疾患になった など

慰謝料が減額されるケース

慰謝料も含め、賠償額が減額される可能性のあるケースをご紹介します。 もっとも、次で挙げるケースに該当するとしても、必ず減額されるとも限りませんので、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

《慰謝料も含め、賠償額が減額される可能性のあるケース》

- 医師の許可なく整骨院・接骨院に通院していた

- 医師の指示なく通院頻度が月10回未満だった

- 被害者がケガの治療に消極的だった

- 被害者にも事故の責任があって過失割合がついた(過失相殺)

- 被害者がもともと有していた疾患により事故のケガが悪化する可能性があった(素因減額)

- 被害者が事故によって利益を得ていた(損益相殺) など

交通事故で軽症を負った場合の慰謝料相場は?

交通事故のケガが1~2週間程度で完治するような“軽い打撲”や“擦り傷”などの軽症の場合、慰謝料相場はどうなるのでしょうか? 通院期間15日(実通院日数6日)で完治した場合、慰謝料相場は自賠責基準で5万程度、弁護士基準で9万円程度です。

《自賠責基準》

①日額4300円×15日(通院期間)=6万4500円

②日額4300円×6日(実通院日数)×2倍=5万1600円

➡①より②の方が低額なので、自賠責基準の慰謝料相場は5万1600円です。

《弁護士基準》

赤い本の慰謝料算定表別表Ⅱを使用して、1ヶ月=30日として日割り計算します。

①入院期間(ヨコ軸)0ヶ月、通院期間(タテ軸)1ヶ月の慰謝料を求めます。

⇒19万円

②入院0ヶ月・通院1ヶ月の慰謝料を、通院期間15日で日割り計算します。

⇒19万円÷15日/30日=9万5000円

➡よって、弁護士基準の慰謝料相場は9万5000円です。

慰謝料を適正額で受け取るための4つのポイント

適正額の慰謝料を受け取るために、次の“4つのポイント”を押さえておきましょう。

《適正額の慰謝料を受け取るための4つのポイント》

- ①適正な頻度で通院する

- ②保険会社からの治療費の打ち切りに安易に応じない

- ③医師に診断書を正確に書いてもらう

- ④医師の許可なく整骨院で治療を受けない

次項より、それぞれのポイントについて掘り下げてみていきましょう。

①適正な頻度で通院する

通院の頻度を適正に保つことが、慰謝料を減額されないポイントになります。 通院期間や実際の通院日数は、慰謝料計算の要素になるだけではありません。 医師の指示に従わず、継続的に通院しないと、「治療が必要ない程度のケガだ」と治療の必要性を疑問視されて、慰謝料が減額されることがあります。 だからといって、必要以上に通院日数を増やしてしまうと、過剰診療を疑われてしまいます。 そのため、医師の指示に従って、症状に見合った通院頻度を保つことが重要になります。

②保険会社からの治療費の打ち切りに安易に応じない

事故によるケガの治療途中で、相手方の保険会社から“治療費の打ち切り”を打診されることがありますが、安易に応じないようにしましょう。 治療を継続するかどうかを最終的に判断するのは医師です。 必ず医師に相談し、結果を保険会社に伝えてみましょう。

●治療費を打ち切られても、治療を継続すべきです 医師が治療を継続すべきと判断したのであれば、治療費を打ち切られても治療を続けましょう。健康保険や労災保険を使えば、治療費を抑えることが可能です。 なお負担した治療費は、示談交渉で相手方に請求できる可能性があります。

③医師に診断書を正確に書いてもらう

交通事故による損害を証明するためにも、正確な診断書が必要になります。 ささいな症状もすべて医師に伝え、正確な診断書を作成してもらいましょう。 慰謝料の算定や、後遺症対等級認定の申請にあたって、医師が作成した診断書は、ケガと事故との因果関係を証明する重要な証拠資料です。 診断書を作成できるのは医師免許をもつ医師だけなので、事故に遭われたらすみやかに医師の診察と必要な検査を受けることをおすすめします。

④医師の許可なく整骨院で治療を受けない

基本的に、整骨院の治療にかかった費用の請求が認められるのは、医師の許可があった場合のみです。 医師の許可なく整骨院で治療を受けた場合、その分の費用は請求が認められない可能性が高いため注意が必要です。 また、整骨院には医師がいないので、必要な検査や治療が十分に受けられないおそれがあります。なによりも、医師のいない整骨院では診断書を作成してもらえません。 整骨院に通院したい場合は、必ず事前に医師の許可を得て、継続的に医師の診察を受けることが大切です。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の慰謝料を請求するにあたって、弁護士に依頼するメリットを2つご紹介します。

●弁護士基準の慰謝料を請求できる

交通事故の慰謝料は、弁護士基準が最も高額になることが多いですが、被害者ご自身で弁護士基準の慰謝料を主張しても、相手方が認めてくれる可能性は低いです。

一方、弁護士が交渉すれば、訴訟への発展を避けるために保険会社が受け入れる可能性が高まります。

●適正な後遺障害等級認定が獲得できる可能性が高まる

事故の後遺症が残ったからといって、必ず納得できる後遺障害等級が認定されるとも限りません。

そこで、等級認定の獲得に向けて、受けるべき検査や通院の仕方、診断書の書き方など、弁護士からアドバイスを受けることで、納得できる結果を得やすくなります。

骨折で通院日数が少なかったものの、600万円以上の増額に成功した事例

当法人の弁護士が交渉した結果、通院日数が少なくても慰謝料の増額に成功した解決事例をご紹介します。

<概要>

ご依頼者様が自転車で走行中、加害車両に衝突され、左足関節内果骨折・左距骨骨折などを負われ、骨折後の可動域制限について後遺障害等級12級7号が認定されたという事故態様です。

<経緯>

相手方保険会社から、実通院日数が少ないとして非常に低額な入通院慰謝料が提示されたことで、当法人にご相談いただきました。

<弁護士の活動>

入通院慰謝料について、治療期間すべてを慰謝料計算の対象とし、ケガが骨折であったことから“重症の場合”の弁護士基準を基に計算して、交渉を行いました。

<結果>

当方の主張通り満額の入通院慰謝料が認められ、慰謝料・逸失利益などを含めた損害賠償金は、最初の提示額約580万円より600万円以上増額した1200万円での示談が成立しました。

交通事故慰謝料の相場に関するQ&A

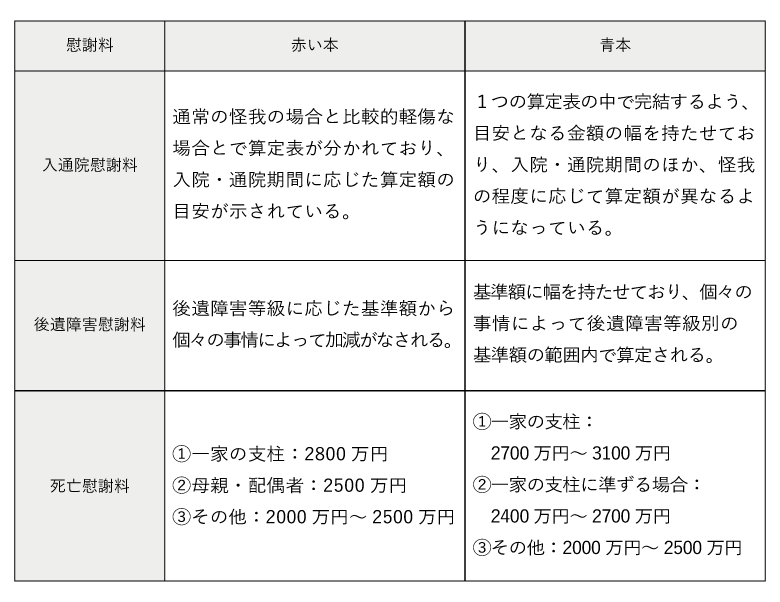

弁護士基準の「赤い本」や「青本」とは何ですか?

※死亡慰謝料の金額は弁護士基準の相場です。弁護士基準の死亡慰謝料は被害者が家族内でどのような立場であったかで金額が変わります。

※死亡慰謝料の金額は弁護士基準の相場です。弁護士基準の死亡慰謝料は被害者が家族内でどのような立場であったかで金額が変わります。

赤い本とは、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という書籍の通称で書籍の表紙が赤いことから「赤い本」と呼ばれています。赤い本には東京地裁の実務に基づいた交通事故における損害賠償の算定基準や参考例などが記載され、青本と比べより実務重視な内容となっています。

青本とは、「交通事故損害額算定基準」という書籍の通称で、表紙が青いことから「青本」と呼ばれています。青本は交通事故時の損害賠償の算定方法・基準や日本全国を対象とした判例が記載され、医療情報や自動車保険の知識など適切に事故処理をするための情報も記されています。

また、赤い本には、裁判官により発表された過失割合に関する各基準や論文の内容を要約したものが掲載されていますが、「青本」には掲載がないのも特徴です。 上記の表は、3つの各慰謝料算定時の「赤い本」と「青本」の主な違いを示しています。

通院頻度が多ければ慰謝料も高額になりますか?

入通院慰謝料は入通院期間に応じ算出され、通院日数が多いと慰謝料額も上がります。

しかし、不当に通院頻度が多すぎても過剰診療と判断され、治療費や慰謝料が認められない可能性があります。

大事なのは「怪我の内容・程度に応じた治療を受けているか」です。

慰謝料を適切な額で獲得するために弁護士法人ALGがサポートいたします。

交通事故の慰謝料の相場は、計算方法・計算に用いる算定基準によって金額が変わります。 そのため、相手方保険会社から提示される慰謝料が適正であるかどうかを慎重に判断しなければなりません。 交通事故の被害に遭われた方が受けた精神的苦痛に対して、適正な金額を支払ってもらうためにも、できるだけはやめに弁護士に相談することをおすすめします。 慰謝料が減額されない通院の方法、後遺障害等級認定の申請など、弁護士によるさまざまなサポートが受けられます。 相手方保険会社との交渉を弁護士に任せることで、弁護士基準による適正な金額の計算・交渉が可能になって、慰謝料が増額する可能性も随分高まります。 交通事故の慰謝料が適正に受け取れるか不安を抱えていらっしゃる方、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。