後遺障害の併合とは|ルールや慰謝料への影響について解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

交通事故の被害に遭い、「手のしびれ」と「視力低下」など、2つ以上の後遺障害が残ってしまうことがあります。 後遺障害が一つのときよりも、2つ以上の方が負担や苦痛が大きくなりますので、基本的には、2つ合わせてより重い等級へと引き上げられることになります。これを「併合」といいます。 併合された等級によって慰謝料などの金額が決まるため、併合の仕組みを知っておくことは大切なことです。 この記事では、複数の後遺障害が残ってしまった場合の「併合」について、基本的なルールや併合が行われないケース、慰謝料の相場などについてご説明しますので、ぜひお目通しください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

後遺障害が複数残った場合は等級の併合を行う

交通事故に遭い、例えば手と足など、複数の箇所に後遺障害が残ってしまった場合は、それぞれの後遺障害等級を組み合わせて、繰り上げる、つまり「併合」し、1つの等級を決めることになります。 実際にどのように併合が行われるかは、後遺障害の症状の重さや数により変わります。 なお、後遺障害とは、交通事故が原因で起きた障害と証明され、自賠責保険の定める等級に当てはまる障害のことをいいます。 等級認定を受けることで、等級に応じた後遺障害慰謝料を加害者に請求できるようになります。後遺障害等級は症状や程度により1級から14級までに分類され、1級が最も症状が重く、14級が最も症状が軽く、等級が重くなるほど、慰謝料の金額もアップします。

後遺障害の併合 基本ルール

それでは、実際にどのようにして併合が行われるのでしょうか? 自賠責法に基づき、以下のように4つのルールにしたがって、併合が行われることが通常ですので、ご確認ください。

- ①5級以上の後遺障害が2つ以上残っているのであれば、最も重い等級を3級繰り上げます。

- ②8級以上の後遺障害が2つ以上残っているのであれば、最も重い等級を2級繰り上げます。

- ③13級以上の後遺障害が2つ以上残っているのであれば、最も重い等級を1級繰り上げます。

- ④14級の後遺障害が2つ以上残っているときは、①~③のような等級の繰り上げは行われず、14級のままとなります。

併合の例

ではここで、より理解が深まるよう、とある例を取り上げてみます。

(例1)両耳の聴力喪失(4級3号)+両足の足指全部の喪失(5級8号)を負った場合は、5級以上の後遺障害が2つ以上なので、最も重い等級(4級)が3級上がり、併合1級になります。

4級+5級=併合1級

(例2)両足を「足の甲」の関節以上で失った(4級7号)+外貌に著しい醜状が残った(7級12号)+脊柱が変形した(11級7号)場合、8級以上の後遺障害が2つ以上なので、最も重い等級(4級)が2級上がり、併合2級になります。

4級+7級+11級=併合2級

(例3)片目の視力が0.1以下になった(10級1号)+外貌に醜状が残った(12級14号)場合、13級以上の後遺障害が2つ以上なので、最も重い等級(10級)が1級上がり、併合9級となります。

10級+12級=併合9級

(例4)首に神経症状が残った(14級9号)+腰に神経症状が残った(14級9号)場合、14級が2つ以上であるため、繰り上げは行われず、併合14級のままとなります。

14級+14級=併合14級

| 一番重い等級 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 | ||

| 二番目に重い等級 | 1~5級 | 重い等級+3級 | |||

| 6~8級 | 重い等級+2級 | 重い等級+2級 | |||

| 9~13級 | 重い等級+1級 | 重い等級+1級 | 重い等級+1級 | ||

| 14級 | 重い等級 | 重い等級 | 重い等級 | 14級 | |

併合のルールが変更されるもの

併合時の4規則は基本的な定めですので、場合によってはあてはまらない、もしくは適用が難しいといった状況も出てきます。

次に取り上げるような状況は、併合の原則ルールが変更される例になります。

併合によって1級以上になる場合

重度な後遺障害をいくつか負うことになったとき、併合の結果1級を上回ることもあるでしょう。

しかし、併合して1級を超える結果になる状況でも、得られる等級は1級が上限となります。

その理由は、後遺障害の認定において、1級よりも重いと判断できる等級が存在しないためです。

序列を乱す場合

併合のルールに基づき、等級を繰り上げたものの、実際に抱える後遺障害の症状が、繰り上がった等級の条件を満たさないようなケースがあります。 このように、等級を併合することにより、後遺障害の序列を乱してしまう場合は、序列に従って等級認定が行われることになります。 例えば4級と5級の後遺障害が残った場合、併合して1級となるはずですが、抱えている症状が1級の障害の程度に達していない場合は、1級の直近下位の2級であると判断されます。 これだけでは、イメージしにくいと思いますので、以下で具体的な例をご紹介します。

左足を膝関節以上で失った+右足が使えなくなった

左足を膝関節以上で失った(4級5号)+右足が使えなくなった(5級7号)ケースを検討します。本来であれば、5級以上に該当する後遺障害を2つ以上有しますので、最も重い等級(4級)を3ランク上げ、最終的に併合第1級に該当するはずです。

しかし、当該ケースの実際の後遺障害は、本来の1級の認定条件である、「両足を膝関節以上で失った(1級5号)」と、「両足が使えなくなった(1級6号)」のいずれも満たしていないことがわかります。

よって、結果的に与えられる等級は、直近下位にあたる併合第2級に留まります。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

併合されないもの

ここまでは、主に併合時に原則ルールが適用されないパターンをご紹介しました。

一方で、いくつかの後遺障害を負うことになっても、そもそも併合自体が行われないケースも存在します。次項よりご確認ください。

介護が必要な後遺障害は併合されない

併合の対象となるのは、介護の必要のない後遺障害のみであり、要介護の後遺障害がある場合には、後遺障害が複数あったとしても、併合は行われません。 なお、要介護の後遺障害は以下のとおりとなります。

| 第1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

|---|---|

| 2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 第2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

1級と2級の違いは、常に介護が必要か、随時介護が必要かという差であるため、これらに同時にあてはまることは起こりえず、併合は行われません。複数の障害が残った場合は、いずれか一つの等級が認定されることになります。 例えば、随時介護(別表1の2級1号)+両目の失明(1級1号)という後遺障害が残ったとします。しかし、要介護の後遺障害は併合の対象となりませんので、併合はなされず、要介護の障害の等級が適用され、別表1の2級1号の認定が下りることになります。

同じ部位の後遺障害は併合されない

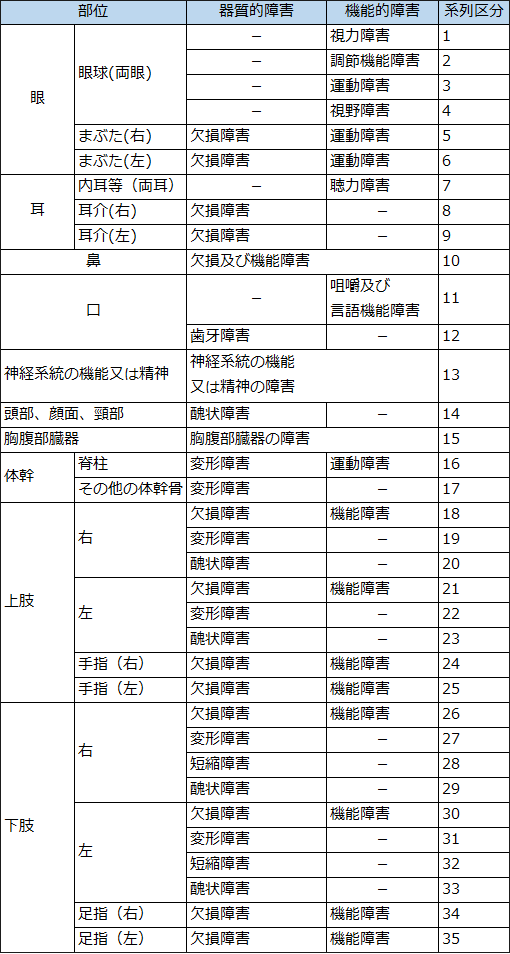

後遺障害は、「眼」「耳」「鼻」など体の部位ごとに区分され認定がおこなわれます。さらに、生理学的観点から、35種類の「系列」に分類されています。詳しくは、以下の後遺障害系列表をご確認ください。 系列が異なる後遺障害であれば、併合の対象として取り扱われます。しかし、同じ系列内における複数の後遺障害の併合は認められていません。なぜなら、同系列内に複数の後遺障害があった場合、併合を行ってしまうと、同じ障害を二重に評価することになってしまうおそれがあるからです。 次項にて具体例をご紹介します。

同じ部位の後遺障害の例

例えば、右腕の肘関節の機能に著しい障害を残し(第10級)、さらに、右腕の肩関節の機能に障害を残した場合(第12級)、どちらも右腕の機能障害であり、同じ系列(系列番号18)に属する後遺障害になるため、併合は行われません。 また、異なる系列であっても、以下の場合は同じ系列とみなされます。

- (1)両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間

- (2)同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害

- (3)同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害

もっとも、同一の系列内に複数の後遺障害がある場合であっても、併合と同様の「手法」で後遺障害等級が決められることになります。例えば、同一系列内に10級と12級の後遺障害があった場合は、10級が1級繰り上がり、「9級相当」と認定されることになります。これを「相当等級」といいます。

組合せ等級は併合されない

| 具体例 | 2か所の後遺障害等級 | 最終的な後遺障害等級 |

|---|---|---|

| 左右の上肢での機能を全て失ってしまった | ・左上肢の用の全廃(5級6号) ・右上肢の用の全廃(5級6号) |

両上肢の用の全廃(1級4号) |

| 左右の下肢を足関節以上でなくした | ・左下肢の足関節以上での喪失(5級5号) ・右下肢の足関節以上での喪失(5級5号) |

両下肢の足関節以上での喪失(2級4号) |

| 左右のまぶたに欠損が大きく残存する | ・左まぶたの著しい欠損(11級3号) ・右まぶたの著しい欠損(11級3号) |

両眼のまぶたに著しい欠損が残ったもの(9級4号) |

上記3つの例のように、結論として、左右対の部位を負傷し後遺障害等級を得る場合には、あらかじめ定められた規定に基づいて受けるのが原則といえます。 併合がなされない一例ですので、覚えておくと良いでしょう。 基本的に、系列が異なる後遺障害は併合されることになりますが、例外もあります。 これは、初めから異なる系列を組み合わせて、後遺障害等級が決められている「組合せ等級」の場合です。 先ほど挙げた後遺障害系列表を見ますと、「上肢(腕)」は右腕と左腕で、別の系列に分類されていることがわかります。しかし、例えば、後遺障害等級2級3号では「両上肢を手関節以上で失ったもの」と、右腕と左腕の障害を組み合わせた等級が決められています。 このように、左右で対となる症状を組み合わせた等級がある場合には、併合よりも優先され、併合による等級の繰り上げは行われないことになっています。 よりイメージしやすいよう、以下の表に具体例をまとめましたので、ご確認ください。

後遺障害等級を併合した場合の慰謝料はどうなる?

これまで述べた併合のルールに基づき、後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できるようになります。以下の表に慰謝料の相場をまとめましたので、ご確認ください。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級(常時介護が必要な障害) | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |

| 2級(随時介護が必要な障害) | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |

| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |

| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |

| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |

| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

なお、慰謝料を計算する基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と3つの基準があり、基本的には、自賠責基準が最も低額、任意保険基準が自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度、弁護士基準が最も高額となります。 表をみますと、自賠責基準よりも弁護士基準の方が、どの等級においても慰謝料が高額になることがお分かりいただけると思います。 ただし、併合の場合、慰謝料の計算方法が通常と異なります。3つの計算基準のいずれの場合であっても「併合前の複数の等級に応じた慰謝料の合計額」と「併合後の等級の慰謝料額」を比べ、低額な方を適用することになっています。

後遺障害を併合した場合の労働能力喪失率

後遺障害を残し等級を獲得すると、その後の将来の仕事に支障をきたすとみなされ、喪失が想定される労働能力に応じた金額の賠償を得ることができます。 これを後遺障害逸失利益といい、以下のように算出していきます。 「後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失期間×労働能力喪失率×中間利息控除のための係数」という式から導き出します。 労働能力喪失率は、後遺障害等級が上がるほど高くなるのが原則です。 そして、労働能力喪失率が高いほうが後遺障害逸失利益の額も増しますので、併合による等級の繰り上げがなされれば、後遺障害逸失利益の金額も大きくなります。

異議申立てによって併合14級が認定された解決事例

異議申立てによって併合14級が認定された、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者の車が駐車場から車道に出た際、車道を走っていた相手方車両に衝突され、頚椎捻挫や腰椎椎間板障害などのケガを負うという事故態様でした。事故直後からご依頼をいただき、依頼者は治療終了後も、首と腰の痛みが残っていたため、後遺障害等級認定の申請を行いましたが、非該当という結果でした。 しかし、依頼者の首と腰の痛みについては、控えめに見ても「局部に神経症状を残すもの」であることは間違いないと思われました。そこで、担当弁護士は異議申し立てを行い、新たにカルテや検査画像の画像鑑定報告書を提出し、事故により依頼者が受けた衝撃の大きさも強く主張しました。 その結果、異議申し立てが認められ、首と腰の痛みについて、後遺障害等級併合14級との認定を受けました。その後、相手方保険会社と示談交渉を行い、適正な賠償額を獲得することに成功しました。

併合8級が認められ、後遺障害慰謝料が支払われた裁判例

【東京地方裁判所 平成29年10月19日判決】

<事案の概要>

信号機のないT字路交差点で、直進する被害者の車と、対向車線から右折した加害者の車が衝突し、被害者がケガを負ったため、損害賠償を請求した事案です。

<裁判所の判断>

裁判所は治療経過などを精査し、事故後、被害者に発生した手足のしびれなどの神経症状や手指の機能障害などは、事故前から患っていた脊柱管狭窄等の既往症に、事故による衝撃が加えられて脊髄が圧迫され生じたものと判断し、素因減額を認めつつ、事故と神経障害との因果関係を認めました。 また、被害者は、神経障害のために、トラック運転手として働くことができなくなり、デスクワークへと配置転換され、被害者の神経障害は、後遺障害等級9級10号に該当すると判断しました。 また、手指の機能障害についても、手術後も指の関節を屈伸できなかったため、13級6号に該当すると判断しました。そして、これら2つの後遺障害を併合し、併合8級と認定しました。 自賠責保険による後遺障害認定においては非該当とされた障害でしたが、裁判所は併合8級と認定し、830万円の後遺障害慰謝料を認めた判例です。

交通事故で後遺症が残り、併合についてご不明な点がございましたら弁護士にご相談ください

これまで後遺障害の併合のルールについて説明してきましたが、併合のルールはかなり複雑であるため、併合された等級が正しいものであるのかご自身で判断することは難しいと思われます。 よくわからないまま後遺障害認定の手続きを進めてしまうと、適正な賠償を受けられず、損をしてしまうおそれがあります。 そのため、すでに併合認定を受けた方や、複数の場所に後遺障害が残る可能性がある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。 交通事故に詳しい弁護士であれば、専門的知識に基づき、被害者に有利な後遺障害等級が認定されるようサポートすることが可能です。また、弁護士基準による慰謝料の増額交渉も行いますので、慰謝料が増額する可能性も高まります。 適正な賠償を受けるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。