後遺障害診断書とは?記載内容・書式のもらい方・費用などを徹底解説!

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

後遺障害診断書とは、交通事故による後遺症を後遺障害として認定してもらうために必要となる書類です。後遺障害として認定されると、請求できる損害賠償金が大きく跳ね上がります。 そういった意味では、“損害賠償金を左右する大切な書類”ともいえるでしょう。 そこで本記事では、「後遺障害診断書」に着目して書き方のポイントや医師に依頼する際の注意点などについて詳しく解説していきます。医師が書いてくれないときの対応方法にも触れていきますので、交通事故による後遺症でお悩みの方はぜひご参考になさってください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、「後遺症として残存した症状を後遺障害として認定してもらうため」の書類です。 交通事故が原因で残った後遺症の内容や程度、検査結果、治療期間などを記載した書面であり、交通事故による後遺症が自賠責保険における“後遺障害等級”として認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの費目を後遺障害部分の損害として加害者側に請求できるようになります。 認定審査において、後遺障害診断書に書かれた内容は極めて重要です。 そのため、後遺障害診断書は、被害者が適切な等級認定を受け、適切な賠償金を受け取れるかどうかを決する非常に大切な書類であるといえます。

後遺障害診断書は誰が作成する?

後遺障害診断書は医師が作成します。 正確にいうと、事故によるケガの治療を受けている主治医に依頼して書いてもらいます。 中には整形外科などの病院ではなく、整骨院や接骨院に通院されている方もいらっしゃるでしょう。 ここで注意していただきたいのは、整骨院や接骨院では後遺障害診断書を作成できないということです。 整骨院・接骨院で施術を行っているのは“柔道整復師”であり、医師ではありません。 後遺障害診断書は医師免許を持つ医師しか作成できないため、注意してください。

後遺障害診断書を作成するタイミング

後遺障害診断書は、医師より「症状固定」と診断を受けた後のタイミングで作成してもらうことになります。症状固定とは、これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態になってしまったことをいいます。症状固定の時期は、ケガの内容や程度、治療の経過などによって、大きく異なります。 例えば、交通事故で最も多いむちうちの症状固定の場合は、交通事故発生から6ヶ月以上の治療期間を経て、症状固定と診断されるケースが多くなっています。 治療期間が6ヶ月目にさしかかる前に、後遺障害診断書を書いて欲しいことを主治医へ事前に伝えておくと、よりスムーズでしょう。

後遺障害診断書の書式のもらい方

後遺障害診断書には決まった書式があります。 そのため、以下2つの方法にて後遺障害診断書を入手してください。

- ① ご自身が加入する保険会社もしくは加害者側の任意保険会社から書式を送ってもらう

- ② インターネットで書式をダウンロードする

後遺障害診断書を取り寄せたら医師に渡して、後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。 書式のダウンロードは、以下のページから行うこともできますのでぜひご利用ください。

後遺障害診断書の作成にかかる費用と期間

後遺障害診断書の作成にかかる費用や期間は病院によって異なりますが、以下であることが多いです。

《費用》

料金は大体5000円~1万円程度

※中には2万円を超える高額な料金設定にしている病院もあります。

《作成期間》

期間は1~2週間程度

※遅いと1ヶ月程度かかる場合もあります。

負担した作成費用については、後遺障害等級認定されれば、損害として加害者側に請求することができるため、請求時に備えて領収書は必ず保管しておきましょう。

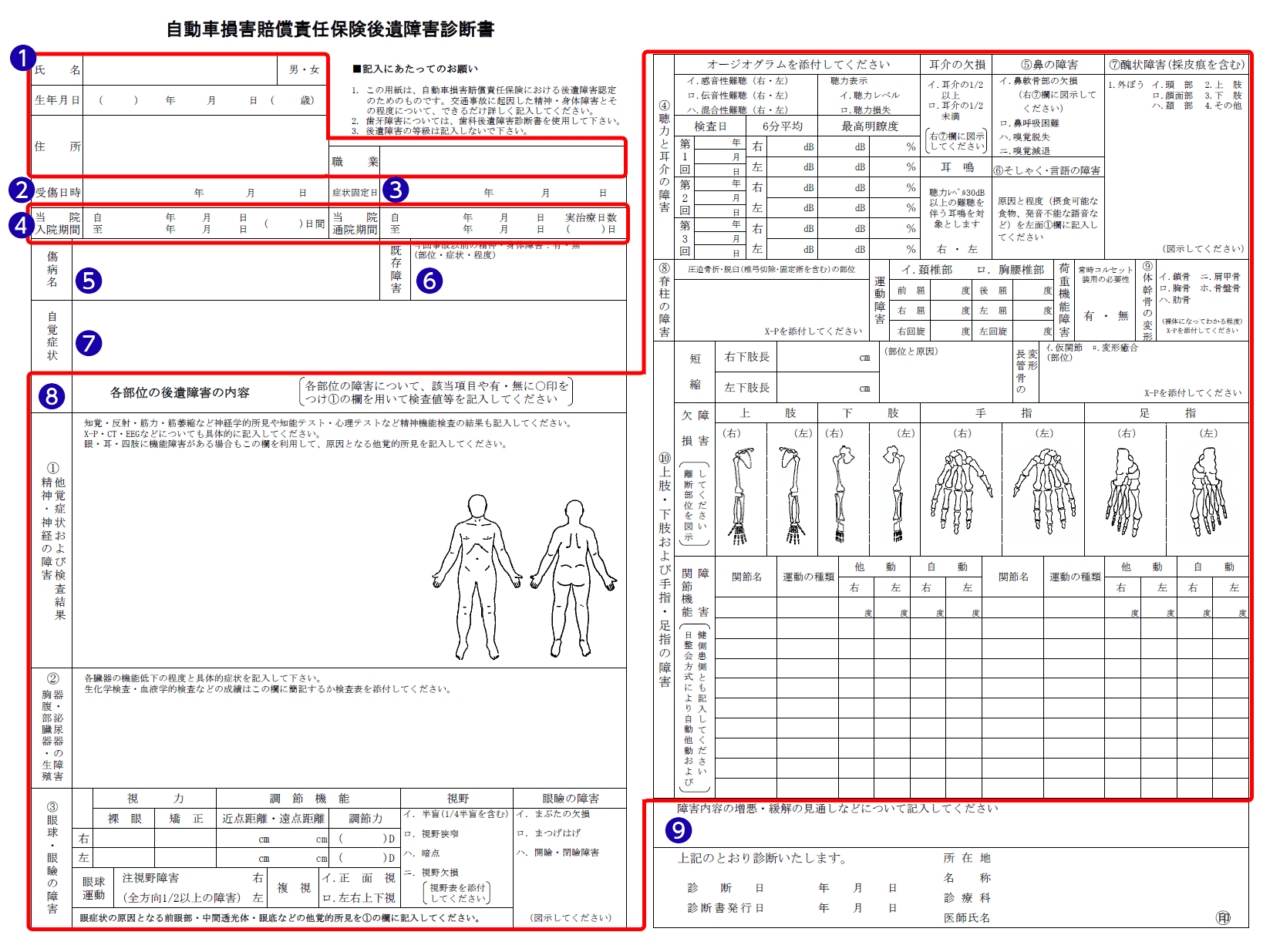

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書に記載する主な項目と注意すべきポイントについて、以下にまとめましたので、ご確認ください。 適切な後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害診断書に書くべき内容はもちろんのこと、避けるべき内容もあります。これらのポイントに注意しながら書いてくれる医師は多くないため、医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、内容に間違いがないか、認定に不利になるようなことが書かれていないか、ご自身で確認しましょう。 もし修正すべき点があるなら、すぐに医師に修正してもらうようにしましょう。

①被害者の基本情報

被害者の氏名・性別・生年月日・住所・職業などの基本情報が記載されます。 後遺障害等級認定の審査においては年齢が考慮されることもあるため、記入漏れがないか確認しましょう。 間違いや記入漏れがある場合は、医師に修正や記入依頼を行ってください。

②受傷年月日

交通事故でケガをした受傷日時が記載されます。事故発生日と一致しているかどうか確認しましょう。 事故直後ではなく翌日以降に病院に行った場合などは、医師が誤って初回の通院日を記入していることがあります。

③症状固定日

症状固定日とは、「医師がこれ以上治療を続けても改善の見込みがないと判断した日」を指します。 基本的には最後に診察を受けた日が記載されています。 医師の誤解により不適切な時期が書かれていたり、「不詳」と書かれていたりすることもあるため、確認しておきましょう。記入漏れがあると後遺障害診断書を受理してもらえません。

④入院期間・通院期間

後遺障害診断書を作成してもらう病院に入院・通院した期間が記載されます。 通院期間については、「実治療日数」というかたちで実際に通院した日数も記載されます。 入院・通院期間や実治療日数に間違いがないか確認しましょう。

⑤傷病名

症状固定時に残っている症状の傷病名が記載されます。

傷病が複数ある場合には、すべての傷病が書かれているか確認しましょう。

むちうちの場合は、「頚椎捻挫」などの傷病名が記載されます。

なお、治療中に完治したケガについては記載されません。

⑥既存の障害

交通事故に遭う前から被害者が持っていた持病や障害が記載されます。 既存障害がある場合は、その障害の内容や程度が正確に書かれているか確認してください。 また、今回の後遺障害に影響を与えていない場合には、その見解が書かれているかの確認が必要です。 書かれていない場合は、医師に追記してもらいましょう。

⑦自覚症状

被害者が訴えている症状が記載されます。

自覚症状は被害者本人にしか分からないため、生活への支障を含め、自覚している症状は細かく医師に伝えましょう。

また、医師に伝えた自覚症状がすべて正確に書かれているかどうか確認してください。

常に痛いと伝えたはずなのに「起床時に痛い」などと書いてある場合は、後遺障害の認定に影響を及ぼす可能性があるためすぐに修正してもらいましょう。

⑧各部位の後遺障害の内容

受けた検査結果について記載されます。

レントゲンやMRI、CTなどの症状を客観的に証明するための検査内容と結果を記載し、検査結果と併せて医師の見解も記載される場合があります。医師の見解は重要な認定材料となるため、極力記載してもらうようにしましょう。

⑨障害内容の増悪・緩解の見通し

症状固定時に残っている症状について、軽減・不変・増悪・緩解などの今後の見通しが記載されます。 この欄に「軽減」や「緩解」といった症状の回復が期待できるような記載があると、後遺障害等級が認定されにくくなるおそれがあります。

【ケース別】後遺障害診断書を医師が書いてくれない時の対処法

後遺障害等級認定の申請の際に、医師が後遺障害診断書の作成を拒否してくる場合もあります。 以下では、医師が後遺障害診断書の作成を断ろうとする背景や、そのときに被害者がとるべき対応をご紹介します。上記のような状況でお悩みの方や、この先等級認定の申請手続きを検討されている方などは、特に注意して読んでみてください。

治療の経過がわからないと言われた場合

今の病院への通院頻度が少なかったり、整骨院や別の病院などに通院していたりする場合は、医師から治療経過を診ていないことを理由に後遺障害診断書の作成を断られる場合があります。 このような場合には、「今の病院にしばらく通院して治療経過を診てもらい、改めて後遺障害診断書を作成してもらう」もしくは、「以前通院していた医療機関から診断書やカルテ(診療録)、画像検査の結果などを取り寄せて後遺障害診断書の作成に活かしてもらう」といった対処法が考えられます。

後遺障害はないと言われた場合

医師が後遺症は残っておらず、完治したと判断して後遺障害診断書の作成を断る場合もあります。 軽い痛みやしびれなどについては、医師から軽視されやすく、後遺症と認めてもらいにくいです。 しかし、交通事故の後遺障害として認められる可能性はあります。 そのため、医師の判断に納得できない場合には、改めて現状の症状を具体的に医師に説明し後遺症が残っていることを認めてもらいましょう。 それでも医師が作成を拒否する場合は、他の医師の診察を受けてセカンドオピニオンを求めるという方法も検討する必要があるでしょう。

健康保険・労災保険で治療していると言われた場合

「健康保険(または労災保険)を使った治療だから、自賠責保険に提出する後遺障害診断書は書けない」と医師から作成を断られるケースがあります。しかし、自賠責保険ではなく、健康保険や労災保険で治療を受けているからといって、自賠責保険の後遺障害診断書を書いてはいけないというルールはありません。 よって、医師に、後遺障害診断書の作成に健康保険の利用の有無は関係ないことを説明し、改めて作成を依頼しましょう。どうしても作成してもらえない場合は、別の病院を受診し、セカンドオピニオンを受けるか、弁護士に相談することを検討すべきでしょう。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

後遺障害診断書を作成してもらう際の3つの注意点

後遺障害診断書の作成を医師へ依頼する際は、次の3つの点に注意してください。

- ① 自覚症状を具体的かつ正確に伝える

- ② 症状に一貫性と連続性があるならその旨伝える

- ③ 記載内容に不備がないか確認する

これらの点に注意することで、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。 次項でそれぞれの注意点について詳しく解説していきます。

自覚症状を具体的かつ正確に伝える

自覚症状については、本人にしかわからないことですので、「どの部位が痛むのか」「どのような作業をするときに支障が出るのか」など、医師に具体的に正確に伝えることが必要です。 特に、むちうちなど、レントゲンやMRI等の検査で異常が見つかりにくい後遺症においては、この「自覚症状」が正しく書かれたかどうかで、後遺障害等級の認定を受けられるかがほぼ決まりますので、大切な項目となります。 なお、後遺障害診断書に書かれていない自覚症状は、等級認定の対象にはなりませんので、注意が必要です。例えば、首が痛いという症状を「自覚症状」に書き忘れてしまった場合は、首の痛みについては、後遺障害の審査対象になりません。

合わせて読みたい関連記事

症状に一貫性と連続性があることを伝える

事故からの一貫性・連続性がなければ、残っている症状と事故の因果関係を否定される可能性があります。たとえば、「治療途中に痛みがなくなったが、その後また痛みが生じてきた」などという場合には、症状に一貫性・連続性がないと判断され非該当となることがあります。 そのため、以下のように症状に一貫性と連続性がある場合には、その旨医師へ伝えるように意識しましょう。

- 事故当時から症状固定日まで常に症状が生じている

- 症状が天気や時間帯などに関係なく、受傷当時から一貫して続いている

- 一過性の痛みではなく、継続して痛みが続いている など

記載内容に不備がないか確認する

完成した後遺障害診断書を受け取ったら、必ず不備や漏れがないか内容を確認しましょう。 特に、症状固定日や医師に伝えた自覚症状、受けた検査内容が記載されているか確認してください。 記入漏れや内容に不備がある場合には、再度医師へ加筆・修正するようにお願いしましょう。 また、医師が作成した後遺障害診断書の内容が不安であれば、法律の専門家である弁護士にチェックしてもらうのも1つの手です。 弁護士であれば、後遺障害診断書の内容が適切であるかどうか判断することができます。ご自身で判断することが困難な場合には、「適切な後遺障害等級認定を得るためのアドバイスがほしい」など、弁護士に相談されることをおすすめします。

後遺障害診断書作成後の申請手続きの方法

後遺障害診断書の確認を終えたら後遺障害等級認定の申請手続きに進むことになりますが、申請書類の提出先は以下のとおり申請方法によって異なりますのでご注意ください。 また、自賠責保険の後遺障害等級認定や後遺障害部分の損害賠償請求には「症状固定から3年」の時効があります。 手続きが長くなることが見込まれる場合や時効まで時間がない場合などは、時効が過ぎないように注意しましょう。

| 事前認定 | 相手方の任意保険会社を通して自賠責保険会社に申請する方法です。この場合は、相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出します。 |

|---|---|

| 被害者請求 | 相手方の自賠責保険会社に対し、被害者自らが直接申請の手続きをする方法です。 この場合、相手方が加入する自賠責保険会社に後遺障害診断書を提出します。 |

合わせて読みたい関連記事

後遺障害等級認定で弁護士に相談するメリット

弁護士であれば、医師が作成した後遺障害診断書の内容に不備がないかチェックし、修正が必要な場合には医師に直接説明することができるため、より適切な後遺障害診断書を作成することができます。 また、適切な後遺障害等級認定を受けるには、後遺障害診断書の他にも必要な書類(事故発生状況報告書、交通事故証明書、診断書、カルテや検査記録など)がありますが、これらを収集することには大変な労力が必要となります。しかし、弁護士に任せることにより、これらの書類を収集してもらえるだけでなく、書類の内容や検査漏れがないかなどについても精査してもらえます。 これだけでも、ご自身の負担を大きく軽減することが期待できるでしょう。

弁護士による後遺障害診断書の見直し等のサポートにより8級2号が認定され、約4250万円の賠償金を獲得した事例

信号のない丁字路交差点を直進していた際に、右折で進入してきた相手方に衝突された事故で、依頼者は腰椎破裂骨折や多発肋骨骨折などのケガを負いました。約1年間治療を続けて、症状固定と診断を受けた後、後遺障害等級認定の申請手続きを任せたいと、弁護士法人ALGにご依頼されました。 担当弁護士が、医師が作成した後遺障害診断書の内容を確認すると、十分な後遺障害等級の認定を受けるには内容が不十分であることに気が付きました。そこで、主治医と相談し、胸腰椎部の可動域を正確に測ってもらい、診断書にその結果を書き足してもらうよう、依頼者にアドバイスしました。 この書き直した診断書を提出し、等級認定の申請を行ったところ、後遺障害等級8級2号の認定を受けました。この結果にもとづき相手方と示談交渉を進め、約4250万円の賠償金を受け取ることに成功しました。

後遺障害診断書についてのQ&A

後遺障害診断書の作成を依頼することでデメリットはありますか?

後遺障害診断書の作成を医師に依頼するには、作成料を自己負担する必要がありますが、そのほかに特にデメリットはありません。 後遺障害診断書を作成して、相手方の保険会社に提出し、後遺障害等級認定を受けることができれば、等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金をもらうことができるようになるため、損害賠償金額が上がります。 そのため、後遺症が残りそうな場合は、医師に後遺障害診断書の作成を依頼することをおすすめします。

後遺障害診断書を複数の病院でもらうことはできますか?

後遺障害診断書を複数の病院で書いてもらうことは可能です。 例えば、手の骨折と耳鳴りで、「整形外科」と「耳鼻科」に通院していて、それぞれ症状固定という診断を受けた後、後遺症が残ってしまった場合は、それぞれの病院の医師に後遺障害診断書を書いてもらうことになります。 なお、後遺障害診断書の作成を依頼する前に、ご自身で後遺障害診断書の書式を取り寄せる必要があります。相手方の保険会社から送付してもらうか、インターネット上でダウンロードするなどして、必要な枚数分印刷し、それぞれの後遺障害診断書を医師に渡して、作成を依頼します。

後遺障害診断書を書き直してもらうことはできますか?

後遺障害診断書の書き直しを医師に依頼することは可能です。 なお、後遺障害診断書の内容について修正ができるのは医師のみですので、勝手に自身で書き直ししないように注意してください。 また、医師によっては後遺障害診断書の書き直しを拒否する場合もあります。 書き直しが必要な場合には、理由を医師へ丁寧に説明し、決して失礼のないようにお願いしましょう。 病院によっては、追加の費用が発生する場合もありますので、ご不安な方は事前に病院へ確認しておくとよいでしょう。

後遺障害診断書の内容に疑問やご不安がある方は弁護士へご相談ください

医師は治療のプロですが、交通事故のプロではありません。そのため、後遺障害等級認定を得るためにどのような内容を書くべきなのか判断できない医師が少なくありません。 医師が作成した後遺障害診断書であっても、等級認定に必要な情報が漏れていたり、必要な検査が行われていなかったりすることがあるため注意が必要です。 適切な後遺障害診断書を作成したいのであれば、弁護士にお任せください。 交通事故に詳しい弁護士であれば、専門的知識に基づき、後遺障害診断書の内容を精査し、不備がないか判断することが可能です。また、医師から作成を断られたときの対処法や、修正を頼むときの注意点などについてもアドバイスいたします。 事故による後遺症についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。