後遺障害診断書の「自覚症状」の記入例や伝え方のポイント

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

「症状固定」と判断されたときに、「痛み」や「しびれ」などの自覚症状がある場合、後遺障害の認定を受けることができると、慰謝料などが増額し、賠償金が増えることをご存知でしょうか? 後遺障害の認定においては、後遺障害診断書が重要な資料となるため、適切な後遺障害診断書が作成されなければ、自覚症状があるのに後遺障害が認定されないとなりかねません。 しかし、全ての医師が、交通事故の後遺障害認定に関する知識が十分であるとはいえず、後遺障害診断書が不十分な場合や不備があるケースがあります。 ただ、正確に後遺障害診断書を作成してもらうには、被害者自身が、「治療中から医師へ自覚症状を正しく伝える」ことが大前提です。この記事では、自覚症状の正しい伝え方について解説します。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

後遺障害診断書の作成で「自覚症状」を正しく伝える必要性

後遺障害診断書の「自覚症状」に書かれていない症状は、後遺障害として認定されません。 特に、むちうちなど明らかな外傷が見えない後遺症においては、この「自覚症状」が正しく記載されたかどうかで、等級認定が得られるかが決まりますので、重要な項目です。 後遺障害診断書は医師が作成しますが、自覚症状だけは被害者本人にしか分かりませんので、痛みの強さや位置、症状が現れる時間や頻度、日常生活への影響などについて、医師に正確に伝えることが必要です。 また、自覚症状の情報が少ないと、医師も適切な治療方針を決められず、治療の効果も下がってしまいます。カルテにも詳しい治療経過や症状を記載できません。また、一度作成した後遺障害診断書の再作成は困難で、時間もかかります。

自覚症状の記入例と伝え方のポイント

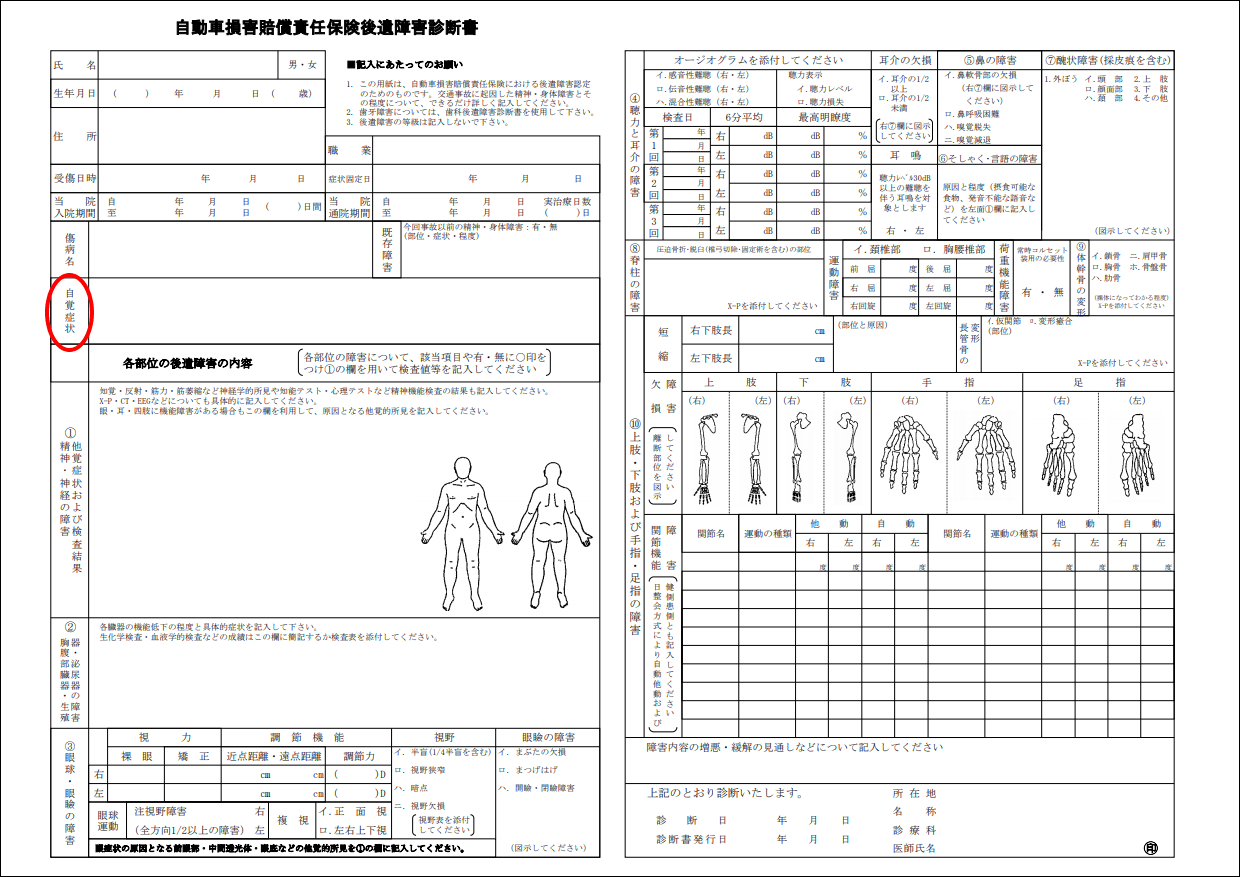

実際の後遺障害診断書のサンプルが以下になり、赤印が自覚症状を記載する欄です。この欄へ医師によって正しく自覚症状を記載してもらうために、何点かポイントがあります。自覚症状の記入例とあわせて、医師との対話の中で実践して欲しい伝え方を説明します。

自覚症状の記入例

むちうちの方によく見られる症状を例にして、後遺障害が認定されやすい自覚症状の記入例とされにくい記入例を、以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

(例)

追突事故によるむちうち症状で、事故直後から首の痛みが生じ、その後右肩の痛み、右腕のしびれ、腰痛が生じ、症状固定時の症状として、左記症状の他、長時間歩行したときに痛みが強まったり、雨が降ったときに特に痛みが強くなったりする症状がある場合

| 認定されやすい記載例 | 認定されにくい | |

|---|---|---|

| ①自覚症状が残る場所 | 頚部痛、右肩痛、右腕痺れ、腰痛 | 頚部痛等 |

| ②一貫性、連続性 | 初診時から頚部痛が継続 | 頚部痛、当医院受診2週間後から右肩痛 |

| ③常時性 | 「長時間歩行時に特に痛みが強まる」、「雨天時にはより痛む」 | 「長時間歩行時に頚部痛」、「雨天時に頚部痛」 |

①自覚症状が残る場所

症状の一部のみではなく、被害者が症状固定時に抱えているすべての自覚症状を、できるだけ詳しく医師に記載してもらいましょう。「頚部痛等」のみでは、症状に見合った、適切な等級認定がなされない可能性があります。

②一貫性、連続性

事故直後から一貫とした自覚症状が連続していることが必要です。

「当医院受診、2週間後から右肩痛」等では、事故との因果関係を否定されるおそれがあります。「初診時から○○が継続」等と記載してもらいましょう。

③常時性

後遺障害と認定されるためには、常時性が要件とされています。そのため、常時痛みが生じており何かをしたときに痛みが増強するのであれば、「時々痛い・○○時に痛い」ではなく、「特に○○時に痛い」等言い回しを変えてみましょう。

自覚症状の伝え方

医師にうまく自覚症状を伝えるため、痛みを細かく分けて伝えると効果的です。ただ痛いだけでなく、いつ、どこに、どのような症状があるのか、どのような時に支障が出るのか、具体的に伝えることが必要です。 以下の表に、押さえておきたいポイントをまとめましたのでご確認ください。 なお、診察時に自覚症状を言葉で伝えることは難しいと思いますので、あらかじめメモを作成して、医師に渡すことをおすすめします。

| ①痛みが起こった時期 | 交通事故発生時より痛みが発生していることを伝える |

|---|---|

| ②痛みの場所 | 痛みは一箇所なのか、複数なのか。広範囲なのか、部分的なのか |

| ③痛みの強さ | 痛みがもっとも強いときを10とすると、現在のどの程度の痛みが継続しているのか |

| ④痛みの質 | ジンジン、ズキズキ等の擬態語・擬音語を使って伝える。 鈍い、重い、激しいといった表現でも良い |

| ⑤痛みの連続性 | 一過性の痛みではなく、継続して痛みが続いていると伝える |

| ⑥痛みの増減 | 体を動かすと痛みが増す等、増減につながる行動を伝える |

| ⑦日常生活への影響 | 痛くて眠れない、仕事や家事ができない等 |

自覚症状をより確実に伝えるためには

後遺障害診断書の「自覚症状」欄には、記入できる文字数が限られています。この欄に書ききれないほど症状が多くある場合は、別紙を添付して、症状の詳細を記入することも可能です。 被害者ご自身で自覚症状を別紙にまとめ、医師に渡すことも有効な手段です。書式は決まっていないため、手書きでも構いません。 医師によっては、被害者が作成したメモを後遺障害診断書の別紙として、直接添付してくれる場合もあります。

質問に対して曖昧な返事は危険

医師からの質問に対して、よく考えず曖昧に返事をしてしまうと危険です。医師によっては、不正確な表現で診断書に記載されてしまうおそれがあります。そうなると等級認定へも影響を及ぼしますので、医師としっかり向き合って、話し合いながら進めましょう。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

むちうちなどの自覚症状を裏付けるための検査方法

自覚症状が後遺障害に該当するものであるかの裏付けは、医学的に難しい面があり、MRIやレントゲンなど様々な検査によって判断されることになります。特に、むちうちなどの自覚症状は、MRI等の画像に写りにくく、以下のような神経学的検査も必要になります。

①ジャクソンテスト

椅子に座った状態で、医師が背後から患者の頭部を後方に曲げながら圧迫する検査。

痛みやしびれの反応があるか調べる。

②スパーリングテスト

椅子に座った患者の背後に医師がまわり、頭部をつかんで、痛みやしびれが出ている方向に傾けて圧迫する検査。

神経根の支配領域に痛みやしびれの反応があるか調べる。

③深部腱反射テスト

ゴム製のハンマーで腱を叩いて、その反応を観察する検査。

運動系の障害や末梢神経の障害の有無を調べる。

後遺障害診断書の自覚症状に誤りや記載漏れがあったら

医師から後遺障害診断書を受け取ったら、記載内容を必ず確認して下さい。自覚症状に誤りや記載漏れがあったら、すぐに医師に修正を依頼し、訂正や加筆をしてもらいましょう。 診断書を修正したうえで、後遺障害等級認定の審査機関に提出したとしても、後遺障害等級認定手続きで不利になることはありません。ただし、ご自身で直してはいけません。 なお、後遺障害等級認定の申請後は基本的に、後遺障害診断書の訂正は認められていませんので、注意が必要です。

自覚症状で後遺障害等級が認定された事例

ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者が原付バイクで優先道路を走行中、脇道から飛び出してきた相手方車両と衝突し、左尺骨遠位端骨折等の傷害を負うという事故ケースでした。 依頼者は、事故から半年後、治療費の一括対応の延長や後遺障害等級認定の申請を希望され、ALGにご相談されました。 依頼者から自覚症状をお聞きしたところ、いまだに左手首にしびれや痛みが残り、家事などに支障があることが判明しました。弁護士が、自覚症状及び医学的根拠に基づく治療継続の必要性を保険会社に訴えた結果、事故から8ヶ月を経過した時点まで治療費の一括対応期間を延長し、充実した治療を受けることができました。 また、症状固定時の自覚症状を詳細に聞き取り、「日常生活状況報告書」を作成し、当該報告書を添付し、後遺障害申請を行った結果、14級9号の後遺障害等級が認定されました。 最終的な賠償金の支払金額は260万円となり、保険会社の初回提示額よりも120万円もの増額に成功しました。

後遺障害診断書は正確に書いてもらう必要があります。自覚症状の伝え方で悩んだら弁護士にご相談ください。

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の可否を決める、重要な証拠となります。 医師は治療のプロですが、交通事故のプロではないため、後遺障害診断書の作成に長けているわけではありません。医師が作成した診断書でも、後遺障害等級認定に必要な情報が漏れてしまうおそれがあります。 このような、後遺障害診断書の不備を防ぐため、医師に自覚症状を正しく伝えることが大切です。 弊所では、自覚症状の伝え方のアドバイスや、医師面談の実施や診察への同行、作成された診断書に不備がないか精査する等、後遺障害認定に向けて様々なサポートを行っております。 治療中の段階であれば、後遺障害診断書の作成を見据えた通院や検査などのアドバイスも可能ですので、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。 弁護士法人ALGは、交通事故案件を多く取り扱っており、医療問題に詳しい弁護士も多数在籍しています。後遺障害でお困りの際は、ぜひご相談ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。