高次脳機能障害の症状|後遺障害認定のポイント

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故によって脳が損傷を受けると、「高次脳機能障害」が後遺症として残ってしまう場合があります。具体的には、新しいことを覚えられなくなる、集中できずに作業ミスが増える、急に怒り出すようになる、といった症状が現れます。 ただ、こうした症状は外見上わかるものではないため、ほかの人にはなかなか気づいてもらえないこともあるでしょう。また、証明のしづらさから、後遺障害等級が認定されにくいというのも、悩ましい部分です。 しかし、高次脳機能障害は、適切な等級認定を受けて、加害者側から適切な賠償金の支払いを受けるべき障害です。 等級認定を受けるためのポイントも含め、本記事では「高次脳機能障害」について詳しく解説していきます。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

高次脳機能障害とは

人間の脳には、記憶・注意・判断などを行う機能(高次脳機能)があります。交通事故などによる怪我や病気のせいで脳に何らかの損傷が生じると、この高次脳機能に障害が起きることがあり、そうした状態を「高次脳機能障害」といいます。 起きる障害としては、主に次のようなものがあります。

- 記憶障害

- 注意障害

- 遂行機能障害

- 社会的行動障害

手足の運動機能などには特に問題がないケースも多いことから、周囲の人からは障害があるとは気づかれにくく、「変な人」などと誤解されてしまうことも珍しくありません。 高次脳機能障害になると具体的にどのような症状が現れるのか、以降で詳しくみていきましょう。

高次脳機能障害の症状

記憶障害

人間の“記憶”は、新しいことを覚える「記銘力」、覚えたことを留めておく「保持力」、覚えたことを思い出す「想起力」という力で成り立っています。高次脳機能障害になると、こうした記憶の機能に大きな影響を与えてしまいかねません。そのため、次のような症状が出ることがあります。

- 新しいことが覚えられない

- 同じことを何度も聞く

- 物をどこに置いたか思い出せない

注意障害

注意力や集中力が低下してしまい、一つのことに集中できなくなったり、注意を向ける対象をうまく切り替えられなかったりするなどの、注意障害が起こることがあります。 例えば、次のような症状が現れていたら、注意障害が疑われるでしょう。

- ぼんやりしていて、ミスばかりする

- 周りの環境にすぐ気を取られてしまう

- 一つの作業を長く続けられない

遂行機能障害

“遂行機能障害”と名前だけ見ると難しそうですが、遂行機能とは、目標を決めて計画を立て、処理していくことをいいます。この遂行機能に障害が生じると、次のような症状が出てきます。

- 段取りを組むことができず、人から指示されないと行動に移せない

- 物事の優先順位がつけられない

- 行き当たりばったりの行動をする

社会的行動障害

| 障害の種類 | 行動 |

|---|---|

| 依存・退行 | 子供っぽい言動をする、すぐ親に頼る など |

| 欲求コントロールの低下 | 欲しいものを我慢できない、すぐにお金を使ってしまう など |

| 感情コントロールの低下 | 急に怒り出す、突然泣き出す、ささいなことで怒鳴り散らす など |

| 固執 | 注意されても自分のやり方を変えない、こだわりが強すぎる など |

| 対人関係障害 | 場の雰囲気を読み取れない、相手の気持ちを思いやれない など |

| 意欲・発動性低下 | 自分からは何もしようとしない、周りが声をかけなければ一日中部屋にひきこもる など |

| 抑うつ | 落ち込みやすい、疲れやすい など |

社会的行動障害とは、対人関係がうまくいかなくなり、社会に適応していけなくなることをいいます。主な内容と具体的な症状を、上の表にまとめました。この障害のせいで、日常生活でトラブルが発生してしまうケースも多くあるでしょう。

交通事故による高次脳機能障害の原因

交通事故の後遺症で高次脳機能障害になるのは、事故の衝撃で頭を強く打ったり、脳の血管がつまったりなどして、脳に損傷が生じることが原因です。 脳への損傷をきたす傷病としては、例えば次のようなものがあります。つまり、こうした傷病名を診断された場合には、後遺症として高次脳機能障害が残るリスクが考えられるということです。

| 脳挫傷 | 頭部に強い力が加わったことで、脳そのものに傷がついた状態をいいます。傷ついた部分から腫れや出血が発生し、場合によっては手術が必要になることもあります。 |

| 頭がい骨骨折 | 脳を囲む“頭がい骨”という骨が折れることです。頭がい骨が折れたからといって、必ずしも脳損傷が起きるわけではありませんが、陥没骨折していたり、骨折によって脳を覆っている髄膜が破れたりなどすると、脳損傷が起こる可能性があります。 |

| 脳出血 | 文字どおり、脳の血管が破れて出血している状態を指します。出血によって脳内の神経細胞を圧迫することで、様々な症状が現れ、出血した部位によって症状が異なることもあります。 主な原因は高血圧だといわれていますが、事故などによる外傷で脳出血が起こるケースもあります。 |

| びまん性軸索損傷 | 頭部に回転性の外力が加わったことで、脳内の神経細胞から伸びている“軸索”という部分が、断裂や伸展をして損傷を受けることをいいます。 頭部外傷後、意識を失っているにもかかわらず、CT等では明らかな異常が見つからないのが、この疾患の特徴です。 |

| 外傷性くも膜下出血 | 脳を包んでいる“くも膜”という薄い膜の内側で出血が広がっている状態を、くも膜下出血といいます。そのうち、頭部を強く打ちつけたなど、怪我が原因となるものが、外傷性くも膜下出血と呼ばれています。 |

それぞれの疾患について、詳しく知りたい方は下記の各記事をご覧ください。

高次脳機能障害の検査について

高次脳機能障害が疑われる症状が出た場合には、必ず病院を受診しましょう。受診する科は、脳神経外科や神経内科などが考えられますが、なかには高次脳機能障害の専門外来を設けている病院もあります。 病院では、頭部のCTやMRIといった画像検査のほか、知能テストや記憶力の検査など、脳の損傷部位や症状に応じた各機能の検査(神経心理学的検査)が行われます。 こうした検査の結果や患者から聞いた話、過去の診断書などを見て、医師は高次脳機能障害であるかどうかの診断を下します。 なお、症状については本人が自覚していないことも多いため、周囲の人が、事故前と変わった様子などをできる限り記録しておくようにしましょう。

外傷性脳損傷後のMRIの所見の重要性

交通事故によって頭部外傷を負った直後は、救急の対応が求められるため、短時間で行える頭部のCT検査が優先して行われることが多いです。 ただ、小さな脳出血などに対しては、CTよりもMRIでの検査の方が発見しやすいケースもあります。事故で頭部外傷を負うと、脳損傷によってわずかでも脳出血を起こしていることがありますので、できる限り早い段階でMRI検査を受けることが重要な場面もあるのです。 また、「高次脳機能障害」だと診断されるには、検査によって脳の器質的病変(脳がダメージを受けていること)の存在が確認されている、あるいは診断書などによって存在したと確認できることが必要です。器質的病変を示すためにも、MRI検査で異常を発見することは重要なポイントといえます。

回復の可能性とリハビリ

高次脳機能障害の症状は、適切なリハビリによって、ある程度までなら回復する可能性があります。ただ、完全に元どおりとはなりません。今のところ、高次脳機能障害に対する有効な治療法はないため、リハビリを通して、障害とうまく付き合っていく方法を身に付けていくことになります。 どのようなリハビリを行うのかは、それぞれの症状や程度によって異なりますが、例としては次のようなものがあります。

- パズルやトランプの神経衰弱などで、記憶力・注意力の訓練をする

- メモをとったり日記をつけたりして、記憶障害を補う

- アラームなどで時間を管理する練習をする

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

交通事故に遭いお困りの方へ

後遺障害等級認定に関係する高次脳機能障害の4つ能力について

後遺症として高次脳機能障害が残った場合、自賠責保険での後遺障害等級の何級に認定されるのか、その認定基準を考える際には、労災保険での高次脳機能障害の認定基準が参考となります。 具体的には、主に4つの能力の喪失や減退の程度を組み合わせて評価を行います。4つの能力とは、次のようなものです。

①意思疎通能力

意思疎通能力とは、職場において他者とのコミュニケーションを適切に行える能力のことです。

・会話がスムーズにできない(失語症)

・人の顔が認識できなくなる(失認症)

②問題解決能力

問題解決能力とは、取り組むべき事柄と、その遂行にあたっての指示内容および求められる結果の質を把握できること、そして、正しい判断によってスムーズに作業を進めることができる能力です。

・生活における日常的な動作、例えばボタンをかける等ができなくなる(失行症)

・よく知っているはずの道で迷子になる(地誌的障害)

③作業負荷に対する持続力・持久力

一般的な就労時間に対処できるだけの能力をいいます。精神面における意欲や気分の低下等も含めて判断されます。

・気が散りやすく、集中力が持続しない(注意障害)

・新しいものが覚えられず、古いものを思い出せない(記憶障害)

・視界の片側だけ見落としてしまう(半側空間無視)

・指示がないと計画が実行できない(遂行機能障害)

④社会行動能力

社会行動能力とは、会社で他人と合同で行うべき業務が発生した際、滞りなく、また協調して作業を進行させることができるといった、社会的な行動能力をいいます。また、自らの感情や欲望を抑制できず不適切な行動がみられる場合、それらの行動の頻度も考慮のうえ判断されます。

・すぐに怒り、暴力をふるう(社会的行動障害)

・自分の障害をうまく認識できない(病識欠如)

高次脳機能障害の後遺障害等級とは

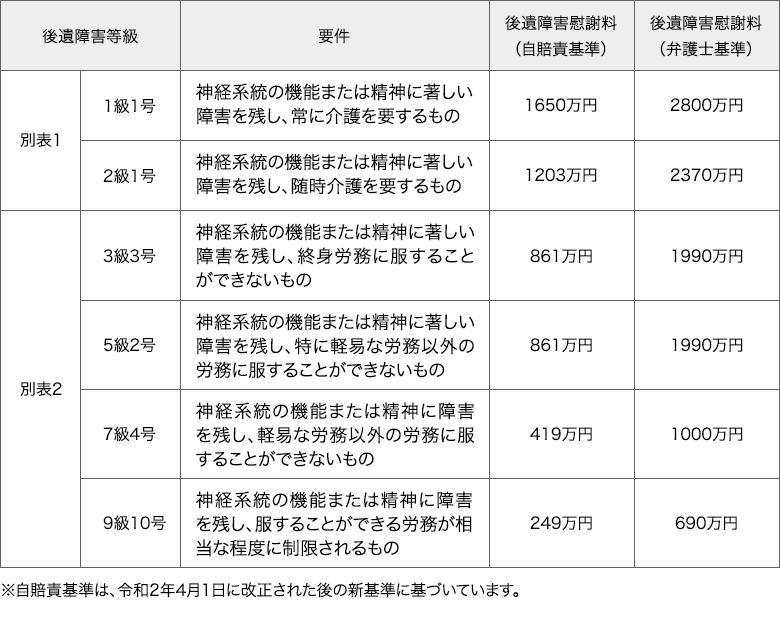

そもそも後遺障害等級とは何なのかというと、後遺障害の内容や程度に応じて設けられた等級のことです。自賠責保険では、介護を要する後遺障害(別表第1)で1級と2級、介護を要しない後遺障害(別表第2)で1級~14級まで用意されています。 後遺障害の申請をして後遺障害等級が認定された場合には、「後遺障害慰謝料」をはじめとした、後遺障害部分の損害賠償金を加害者側に請求することが可能です。後遺障害慰謝料は、認定された等級ごとに金額の目安が定められています。 高次脳機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級と、それぞれの等級での後遺障害慰謝料をまとめたものが、下記の表になります。 なお、慰謝料額は、算定基準のうち、基本的に金額が最も低い「自賠責基準」と、金額が最も高い「弁護士基準」とに分けて示しています。

後遺障害等級認定されるための4つポイント

医師に高次脳機能障害だと診断されたからといって、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありません。高次脳機能障害で等級認定されるためには、主に次の4つがポイントになってきます。適切な等級認定を受けられるよう、しっかり押さえておきましょう。

初診時の診断書に頭部外傷の記載がある

そもそも、高次脳機能障害で後遺障害等級を認定してもらうためには、初診時の診断書で、「頭部外傷」と記載されている必要があります。というのも、交通事故による高次脳機能障害は、頭部に衝撃を受けたことで脳が損傷し、脳の持つ高度な機能に障害を残すことをいいます。そのため、頭部外傷がなければ、交通事故による高次脳機能障害とはされません。 なお、“頭部外傷”と一口に言っても、様々な疾患が存在します。例としては、脳挫傷、頭がい骨骨折、脳出血、びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、慢性硬膜下血腫、外傷性血管損傷などがあります。

高次脳機能障害特有の症状がある

後遺障害等級を獲得するための重要なポイントとして、記憶障害や注意障害、社会的な行動をすることが困難になり、与えられた業務を遂行することに支障をきたすといった障害など、日常生活にまで影響を及ぼす症状の有無が挙げられます。 これらの症状は、高次脳機能障害が引き起こす特有のものであるとされているため、症状があると判断されれば、後遺障害等級が認定される可能性が高まります。また、症状の程度によって、与えられる等級が異なってきます。

カルテに意識障害についての記載がある

高次脳機能障害で後遺障害等級を認定してもらう際には、カルテに意識障害についての記載があるかどうかということも確認しましょう。 カルテに意識障害についての記載がある場合、交通事故による頭部外傷後、「意識障害が6時間以上あった」または「軽度の意識障害が1週間以上あった」という記載がされていれば、高次脳機能障害で後遺障害等級を認定してもらえる可能性が高くなります。

画像所見がある

MRI検査やCT検査などを受け、頭部の外傷が脳の損傷を引き起こしたと画像上で判明することは、後遺障害等級認定を得るために非常に効果的です。 例えば、検査結果の画像において、脳内での出血があること、脳の萎縮や脳室の拡張などが確認できれば、高次脳機能障害に該当すると主張することができるとされています。 画像所見はより客観的な証拠になるため、等級認定の獲得を目指すうえで有効なものといえます。

高次脳機能障害の後遺障害等級を認定してもらうには

高次脳機能障害で後遺障害等級を認定してもらうためには、ご家族の協力が欠かせません。等級認定の審査にあたっては、医師が作成する診断書だけではなく、ご家族が作成する「日常生活状況報告書」も重要になってくるからです。 高次脳機能障害は、目に見えない障害です。医師が診察する時間だけで、事故前後でどのような変化があったのか、日常生活において具体的にどのような支障が生じているのかということを、すべて把握するのは難しいでしょう。そこで、普段一緒に過ごしているご家族が、日々の生活のなかで気づいたこと(事故前との変化や問題行動など)を記録してまとめた、「日常生活状況報告書」の内容が重視されるのです。

高次脳機能障害などの重度の後遺症でお悩みの方は弁護士にご相談ください

高次脳機能障害は目に見えない障害であるため、証明が難しく、損害賠償請求の際、後遺障害等級等をめぐって争われることも少なくありません。そのようなとき、適切に対応していくには高度な医学的知識が必要不可欠といえます。 この点、弁護士法人ALGには、医療問題と交通事故問題の双方に精通している弁護士が多数在籍しています。そのため、高度な医学的知識を必要とする事件も安心してお任せいただけます。 交通事故の被害に遭い、高次脳機能障害などの重度の後遺症でお悩みのときは、ぜひ弊所にご相談ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。